Lo dicen las campanadas: ¡toca rezar!

Antaño, y aún hoy en los pueblos que no las prohíben, sonaban las campanas cuando llamaban a misa, a celebraciones especiales y en épocas de crisis de algún tipo. Era una manera elegante, emotiva y práctica de crear comunidad. Hoy hemos perdido esa herencia de lo comunitario como integrador de personas, familias y sociedades.

Pero ante ese extremo en que nos sumergimos ya a golpes de presión por todos lados, podríamos rectificar y retomar antiguas prácticas que funcionaban. Y las iglesias son y serán –si no las queman– los centros neurálgicos de la práctica religiosa comunitaria. Ahora tenemos la pandemia que arrecia. Me preguntaba: ¿No sería bueno usar las campanas para llamar a la oración? Allí donde cada cual esté. Lo tenía escrito así de hace unos días, y hoy salta la noticia de que lo pide la Conferencia Episcopal Española. Una coincidencia providencial. Los que no pueden salir de casa por enfermedad, vulnerabilidad o confinamiento, sí pueden y deben intensificar la oración en su casa. Nos lo deben a todos y se lo deben a sí mismos. Y se lo deben a Dios, Padre de todos. Todos debemos permanecer y avanzar unidos en la oración. El Padre nos espera. Solo hace falta que recurramos a Él. Un soplo de vida basta.

“Me buscaréis y no me encontraréis”, nos advierte Jesús (Jn 7,34). Todavía llegamos a tiempo de rezar con absoluta libertad, aunque cada vez más coartada. Teledirigidos y casi sometidos por el leviatán del internet que viene ahora, ese llamado “internet de las cosas”, ¿nos dirán a cada instante cómo pensar y cómo sentir? ¿Nos prohibirán rezar? Es una amenaza que se cierne sobre nuestras mentes. De momento, ya hay países que lo prohíben. “Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba (...). De sus entrañas brotarán ríos de agua viva” (Jn 7,38).

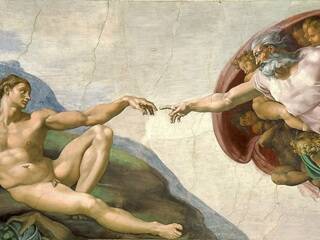

¡Eso es! Bebamos el agua viva de la oración. No nos atemoricemos y en consecuencia no nos encerremos, cabezones y timoratos, en el mal en sí mismo, sino aprovechemos estas circunstancias de sufrimiento para todos, ya a nivel social. Nuestro subconsciente colectivo se resiente porque seguimos tensando la palanca. Salgamos de nosotros mismos y recurramos a la entrega generosa de nuestras vidas, cada uno desde el lugar que le corresponde, aprovechando las cualidades con las que Dios Creador nuestro nos ha dotado. Veamos en nuestros sufrimientos la oportunidad de rectificar nuestra conducta, intensificando al mismo tiempo nuestra relación con Dios nuestro Padre. Pocas veces tendremos una oportunidad tan oportuna.

Satanás trata de que nos desesperemos y atemos a mil y una rutinas diarias en las que somos nosotros mismos el centro; que vayamos permanentemente mirándonos el ombligo. Y, por desesperación, dejadez, falta de tiempo o mil cosas, suprimamos la oración que nos debe sostener y nos sostiene.

En efecto, toca rezar. Toca tomarse en serio la confesión sacramental de nuestros pecados, en especial aquellos contra la caridad, que ya Jesucristo en persona nos advierte, y San Pablo nos insiste en que es la máxima expresión de la fe, tras la propia fe. “Si te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y ve a reconciliarte con él primero” (Mt 5,23-24). “Fe y obras”, pide Jesús (Mt 25,1-13). “Una fe sin obras es una fe muerta” (St 2,14-19). Dejemos de imponerle (¡a Dios Todopoderoso!) nuestra voluntad. “La obra que Dios quiere es esta: que creáis en el que Él ha enviado” (Jn 6,29).

Te lo susurro al oído con ganas de salir a gritar al terrado. Ha llegado el momento de sustituir la machacona resignación por el amor a la voluntad de Dios. “Escalones: Resignarse con la Voluntad de Dios: Conformarse con la Voluntad de Dios: Querer la Voluntad de Dios: Amar la Voluntad de Dios” (San Josemaría, Camino, n. 774). Perdona si insisto en este punto, pero observo que a algunos católicos de misa y rosario diarios les falla este punto, donde no osan frenar la gangrena. ¡Y están desangrándose! ¿Hasta cuándo?

No juguemos más al gato y al ratón con el Padre y nuestra gran familia que es la Humanidad. Son muchos los que se presentan a comulgar sin el “traje de fiesta” (una vida impoluta) que reclama Jesucristo, como recordatorio de una sincera confesión (Cfr. Parábola de los invitados a las bodas: Mt 22,2-14). Es hora de rectificar. Antes de que sea demasiado tarde y ya hayamos perdido nuestra oportunidad. Lo proclama bien claro y tajante Nuestro Señor: “En verdad os digo que no me volveréis a ver hasta que claméis ‘Bendito el que viene en nombre del Señor’” (Lc 13,35). Ya ves, nos espera. Todos juntos, ¡clamemos! Suenan las campanadas.

Otros artículos del autor

- Del vacío a la norma

- ¿Para qué la Iglesia?... y ¿por qué no?

- Entre el Mal y la Fe, una elección permanente

- ¡Revolución!

- Y las otras nuevas formas de dominio

- Dios nos advierte de un mal mayor

- Testigos (de oración) contra la pandemia

- Anclados en la pandemia, para liberarnos

- ¡Podemos obrar milagros!

- ¿Cómo actuaremos ante la crítica por la crítica?