Orgullo y humildad

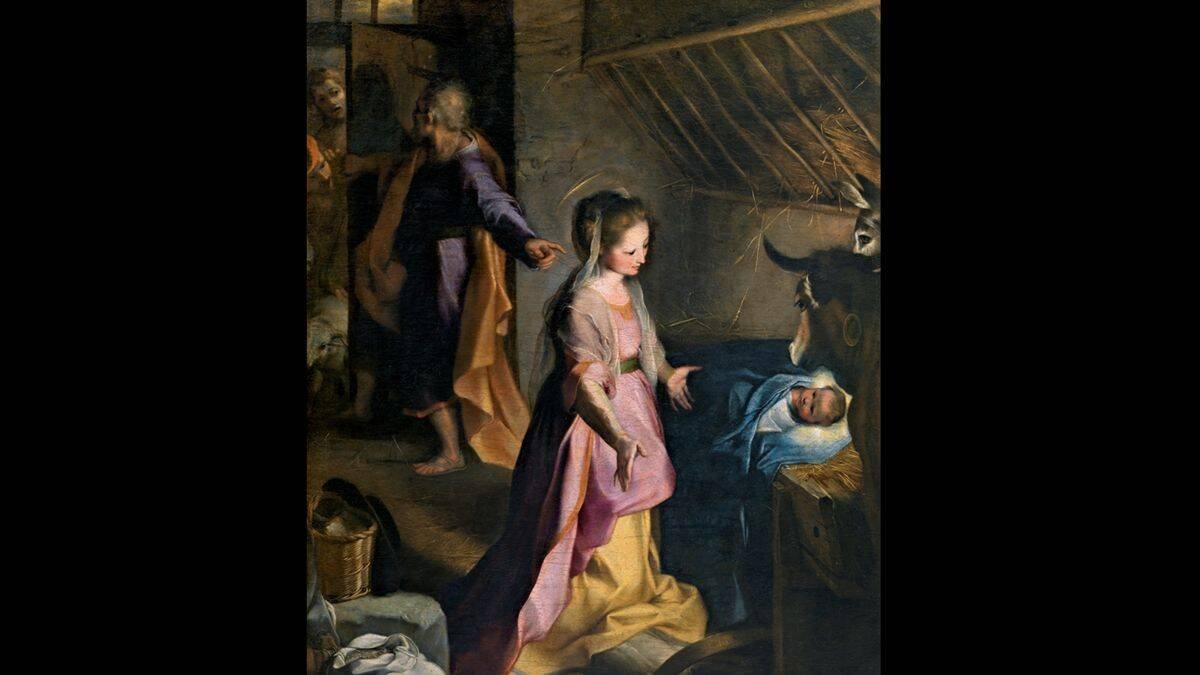

Dios dio la gran lección de la humildad al encarnarse y nacer en un pesebre, entre animales, cumplimentado no por una corte palaciega, sino por los pastores del lugar y unos magos extranjeros. 'La Natividad' (1597) de Federico Barocci. Museo del Prado.

En sus sermones sobre el orgullo, el Santo Cura de Ars señala que el demonio, por el pecado, infirió las más crueles y mortales heridas a nuestras pobres almas plantado en ellas las tres pasiones más funestas: el orgullo, la avaricia y la sensualidad.

De estas tres, la soberbia es quizá la pasión más peligrosa y la más común, pues no son muchas las personas que logran, con la gracia de Dios, librarse del terrible pecado del orgullo. Ya que la mayoría, en menor o mayor medida, tendemos a tenernos en gran estima creyendo que somos mejores de lo que en realidad somos. Máxime, cuando desde hace décadas nuestra narcisista sociedad, en su empeño por convertir el vicio en virtud ha hecho del orgullo su bandera y pecado capital, aunque no lo reconozca como tal. Pues, parafraseando al Santo Cura de Ars: el orgullo, fuente de todos los vicios y causa de todos los males que acontecen y acontecerán hasta la consumación de los siglos, nos ciega hasta tal punto que muchas veces nos gloriamos de aquello que debería llenarnos de confusión y vergüenza. Ya que, como advierte Santo Tomás (citando a Boecio): "Todos los vicios huyen de Dios, pero la soberbia se enfrenta a Él" (Suma teológica, II-IIae, q. 162, a. 6, ad. 3). De ahí que nuestra sociedad, donde impera el orgullo, olvide que el hombre, sin Dios, no es nada, y rechace en consecuencia los dogmas y enseñanzas perennes de la Iglesia.

Tan grave es la soberbia que San Agustín afirma: “Fue el orgullo el que convirtió a los ángeles en demonios, es la humildad la que convierte a los hombres en ángeles”. Y es precisamente la humildad, virtud por la cual reconocemos que todo lo que somos y tenemos de bueno lo debemos a Dios, la potencia que más se echa de menos hoy en día. Pues hemos olvidado que, como afirma Santo Tomás: “Dos cosas podemos considerar en el hombre, lo que tiene de Dios y lo que tiene de sí mismo. Suyo es lo defectuoso; de Dios es cuanto pertenece a la salud y a la perfección”. Sin embargo, la humildad es una de las virtudes más difíciles de desarrollar, pues como bien señala San Agustín, basta que pensemos que poseemos humildad para perderla. Por ello, este santo suplicaba a Dios con frecuencia: “Dios mío, haced que conozca lo que soy, y nada más necesito para llenarme de confusión y desprecio”.

Jesucristo nos invita a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón (Mt 11,29), pues, como señala San Juan Crisóstomo, Cristo, si hubiera querido, hubiera podido venir estremeciendo al cielo, agitando la tierra y lanzando rayos. Pero no vino así porque no quería perdernos, sino salvarnos, y quería también, desde el primer momento de su vida, abatir la soberbia humana. Por esto, no solamente se hace hombre, sino hombre pobre, y eligió una Madre pobre, que carecía incluso de cuna en donde poder reclinar al recién nacido, por lo que le recostó en un pesebre.

San Juan María Vianney explica las condiciones del nacimiento de Cristo (justo en el tiempo del empadronamiento ordenado por el César) de esta manera: no solamente quiere Jesucristo depender de su Padre celestial y obedecerle en todo, sino que quiere también obedecer a los hombres y en alguna manera depender de su voluntad. ¡Qué bochorno para nosotros si comparamos nuestra conducta con la de Jesucristo! Otra lección de humildad que nos da es la de permitir que todo el mundo le rechace y nadie le quiera hospedar, de manera que el Salvador se ve reducido a que unos pobres animales le presten su morada. Jesucristo, muy lejos de buscar lo que podía ensalzarle en la estima de los hombres, quiere, por el contrario, nacer en la oscuridad y en el olvido; quiere que las primeras adoraciones que reciba vengan de los más humildes entre los hombres, de los pastores. Podía escoger el más espléndido palacio; mas, como ama tanto la pobreza, un establo será su palacio, un pesebre su cuna, un poco de paja su lecho, míseros pañales serán todo su ornamento, y pobres pastores formarán su corte.

A pesar de la oscuridad a la cual nos condena nuestra soberbia, la Luz sigue alumbrando a quien dirige, con fe y esperanza, su corazón y su voluntad al cielo. Abandonemos nuestro orgullo y amor propio y, a ejemplo de los pastores, corramos presurosos, con la sencillez e inocencia de un niño, a adorar a Nuestro Redentor, quien nos espera amoroso pese a que solo podemos ofrecerle nuestra miseria.

Como nos exhorta San Agustín: “Considera, ¡oh hombre!, lo que vino a ser Dios por ti; aprende la doctrina de tan gran humildad de la boca del doctor que aún no habla. En otro tiempo, en el paraíso fuiste tan facundo que impusiste el nombre a todo ser viviente; a pesar de ello, por ti yacía en el pesebre, sin hablar, tu creador; sin llamar por su nombre ni siquiera a su madre. Tú, descuidando la obediencia, te perdiste en el ancho jardín de árboles fructíferos; él, por obediencia, vino en condición mortal a un establo estrechísimo, para buscar, mediante la muerte, al que estaba muerto. Tú, siendo hombre, quisiste ser Dios, para tu perdición; él, siendo Dios, quiso ser hombre, para hallar lo que estaba perdido. Tanto te oprimía la soberbia humana, que sólo la humildad divina te podía levantar” (Sermón 188, In Natali Domini).

Dejémonos cautivar por la grandeza que revela la humildad del Verbo hecho carne, del Niño Redentor aguardado durante siglos, anunciado por profetas, nacido de una Virgen, alabado por ángeles y revelado a los más sencillos y humildes. Sursum corda! ¡Levantad vuestros corazones! Alegrémonos en el Señor, y que ese profundo gozo del que cree y confía en Dios con suma humildad nos acompañe durante los días de Navidad y permanezca con nosotros todos los días del año.