Estadolatría

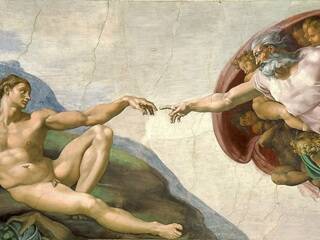

Ese nuevo dios, el Estado, con su potencia creadora de nuevos funcionarios, decisor arbitrario de quién es digno de vivir o de morir aplastado por inutilidad o inconveniencia, pretende, además, la omnisciencia.

por José Luis Bazán

«Lo público no es de nadie», gritó la reina de las moscas. «¡Res nullius!», corearon sus doctos moscones. «Y como no a nadie pertenece», afirmaron los idolatras del Estado, «tomemos posesión de ello. L’État, c’est nous!» La partitocracia alimenta el mito soberano que se hace carne entre nosotros, ese hobbesiano monstruo frío que miente en las lenguas del bien y del mal. Sin gobierno no hay sociedad. Con Estado, tampoco. A más estar (circunstancialidad), menos ser (perennidad). Y cuando el Estado se convierte en tener, en haber lo público en socialistas manos «cienañoshonradas», la sociedad languidece. Y es donde estamos con el Estado. El Estado no es poder, es más que poder: es el modo en que la sociedad ha decidido existir. Estamos mal porque nuestro Estado nos está esclavizando, o mejor, hemos optado por la servidumbre a cambio de una segura comodidad. Moradores en casa ajena, Bed & Breakfast estatal, y fáustico pacto de entrega del alma. Nada módico precio. Ese nuevo dios, el Estado, con su potencia creadora de nuevos funcionarios, decisor arbitrario de quién es digno de vivir o de morir aplastado por inutilidad o inconveniencia, pretende, además, la omnisciencia. Para ello, echa mano de pinchazos telefónicos, cámaras por doquier y accesos informáticos a tutiplén, sin que la intimidad tenga ya otra alternativa que el exilio perpetuo. Omnisciencia para asegurar su omnipotencia, garantía de nuestra voluntaria esclavitud. La pereza, madre de la indiferencia, es veneno para la libertad. Y la indiferencia invade nuestras almas que están en permanente «stand-by», sin ánimo para oponerse al colonialismo moral de la casta de moscas y moscones, sin fuerza en la voz para superar el ruido de sus zumbidos. Esa debilidad culpable nos ha convertido en apóstatas del espacio público, al que consideramos de forma alienante, el lugar de «los otros», de esos que se frotan sus pares de patas pringosas al comprobar las jugosas dimensiones de la tierra apropiada. Hoy lo público apenas existe. La sociedad la ha cedido por completo al Estado, su dueño y señor. «El Estado sea contigo» repite el apóstol de la idolatría a su nutrida feligresía. El nuevo César reparte con generosa gratuidad el pan a sus ciudadanos, y organiza juegos circenses de leones y cristianos. Lo público es lo común en lo que todos participamos. Lo estatal es lo exclusivo detentado por una minoría que utiliza la representación para manipular la llamada «voluntad popular». Hacienda es de quien puede disponer a voluntad de sus fondos, que no somos todos, ni mucho menos. La Modernidad ha dinamitado lo público. Todo lo público lo ha convertido simplemente en estatal. Interesada transmutación alquímica. Los verdaderos colegios públicos no son los estatales, sino aquellos que son impulsados y sostenidos por la sociedad, única auténtica titular de lo público. El Estado no es sino el arrendatario que con orgullo y sin prejuicio ha apartado al dueño de su finca, expulsando a la sociedad de sus tierras. Se apropia de todo lo que toca. No precisa bula papal, porque se ha autoerigido en Suprema Potestad. La sociedad no está formada por ciudadanos, sino por personas. Sin embargo, el Estado quiere ciudadanos, porque son los sometidos al vínculo de ciudadanía, una relación de poder jerárquico. No admite la supremacía de la sociedad, porque su vocación es el señorío absoluto. Es una ingenuidad, por ello, pensar que el Estado de Derecho puede limitar el poder absoluto del Estado. Porque en democracia el Estado también tiene un poder absoluto, eso sí, más inapreciable. El poder estatal solamente puede ser limitado sometiéndolo al poder social. No puede restringirse de otra forma: ni con delicados mecanismos internos de compensación entre poderes (que siempre fallan), ni con normas constitucionales que pueden ser reinterpretadas a su favor por un poder del Estado. La democracia de ciudadanos exalta el Estado como poder supremo. La democracia de las personas somete el Estado al poder de la sociedad civil. Transforma el Estado en estado. Por ello, no queremos gobernantes, queremos gobernarnos. Nuestro Estado responde a una forma moderna del estado de privilegios. Si dejamos al margen las declaraciones de igualdad que empapelan nuestro espacio social, se ha proscrito el fundamental real e incólume de la igualdad. No existe la naturaleza humana, ni el Derecho natural, sino que la igualdad entre nosotros es por pacto «hipotético», un contrato que nunca existió en la Historia. Sin Derecho natural, la igualdad es un privilegio, por muy generalizado que sea, concedido por el Estado. Y como privilegio, revocable, sobre todo respecto de aquellos contestatarios que no rinden pleitesía ni ofrecen sus primicias al Ídolo. La mayoría de edad del hombre llegará cuando se emancipe del Estado y tengamos un gobierno de una sociedad formada por personas que acogen el Derecho natural como columna vertebral de la vida social. Hasta que no derroquemos la estadolatría, manumitamos a los ciudadanos y reconozcamos que hay una Suprema Potestad que no es de este mundo, seremos víctimas de nuestras propias culpas.

Comentarios

Otros artículos del autor

- ¿Qué es la ley moral natural?

- Sacerdotes, ¿para qué?

- Lo público y el Derecho Natural

- Solidaridad en EEUU

- La concepción cristiana de la sexualidad

- Los beneficios humanos de creer en Dios

- ¿Renace la Acción Católica parroquial?

- La sexualidad humana

- Escuchas telefónicas

- Desde ahora me felicitarán todas las generaciones