La donación conyugal

Al matrimonio hoy parece haberle ocurrido lo mismo que a tantas instituciones morales, políticas o religiosas. En otro tiempo, tales instituciones estaban por encima de las personas que las encarnaban. Los cónyuges no deseaban tan solo mantenerse fieles entre ellos, sino también mantenerse fieles al matrimonio. Mientras la institución matrimonial permaneció viva, revitalizada por la savia cristiana, fue un apoyo orgánico para los cónyuges. Pero desde que ha degenerado en un puro formalismo legal, la institución matrimonial se ha convertido en una carga intolerable para muchos. Nuestra época se ha revelado contra la institución, en una búsqueda de libertad o “realización personal” en la que el amor pasa a ser una especie de velo halagador que disfraza o maquilla la sensualidad y la egolatría.

El amor ha dejado de ser unión íntima de dos almas, para convertirse en un ansia nunca satisfecha de felicidad inmediata; y así, creyendo ser más libre, se ha hecho más esclavo: de la veleidad, del hastío, de la búsqueda de experiencias nuevas y contingentes. Amor y egoísmo están cada vez más embrollados; de este modo, los enamorados no llegan a conocerse realmente: aman un fantasma que crean a imagen de su deseo; o, en todo caso, avanzan hacia una simbiosis de egoísmos, hacia un compromiso artificial entre dos almas que han llegado a ser extrañas y cerradas la una para la otra. A esta entronización del deseo personal y egoísta se suma una ruptura entre sexualidad y matrimonio, entre sexualidad y procreación, e incluso entre sexualidad y amor, que ha terminado por desbaratar la institución matrimonial.

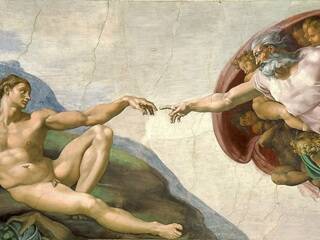

A través del matrimonio, se produce la unión moral de dos personas que, aunque no se transforman en una sola, entran en una comunión en la que cada uno de los cónyuges no se limita a “querer al otro”, sino que también “quiere para el otro” y “con el otro” el perfeccionamiento personal. Ese perfeccionamiento se logra en una donación de la propia persona a la otra persona; y su consecuencia natural es que esa donación se encarne en hijos que la pregonan y mantienen viva. Pero, a medida que el fin procreador del matrimonio se fue ocultando, siguió fatalmente el deterioro del fin unitivo: allá donde la anticoncepción se ha impuesto, la legalización del divorcio se ha convertido en su consecuencia natural; lo que supuestamente nació para liberar al matrimonio de la “carga” de los hijos, al final acabó por “liberar” a los cónyuges de su propio compromiso. Y, con la extensión del divorcio, vino el aumento del aborto, en volandas de ideologías monstruosas que conciben la maternidad como una suerte de esclavitud biológica de la que la mujer debe liberarse.

Con el tiempo, la anticoncepción se ha convertido en la causa primera del hundimiento demográfico en Occidente, cuya baja natalidad acentúa su declive económico y propicia las avalanchas inmigratorias que tanto convienen al capitalismo global, que de este modo puede pagar sueldos cada vez más bajos (lo cual, a su vez, disuade a las nuevas generaciones de casarse y tener hijos).

Así, se propician nuevas formas de amor narcisista, solipsista, que aman más su propia embriaguez y exaltación y hacen del ser amado un fantasma a la medida de su deseo. Formas de amor que, inevitablemente, fracasan cuando ese fantasma muestra sus imperfecciones y miserias; porque estos amores narcisistas solo viven de codiciar. El verdadero amor conyugal, en cambio, vive de donarse sin pedir nada a cambio; y así, por pura gratuidad, obtiene su recompensa, que no es otra sino sentirse ligado, vencido por el otro, invadido por la alegría silenciosa de la entrega.

Publicado en Revista Misión.