Solo yo elijo cómo he de vivir

Este título podría ser una máxima de conducta muy extendida hoy. Esta afirmación la podríamos oír en boca de muchos jóvenes y de no pocos mayores. Estamos ante el yo moderno que se ve a sí mismo como radicalmente autónomo. Un yo que ha roto, o le han apartado quizá desde la escuela, de la herencia del pasado. Un yo que cree que no le debe nada a nadie.

Este es el yo moderno que considera que su única guía es la libertad. Una libertad sin vínculos que, en esa misma medida, fragmenta la cohesión de nuestras sociedades convirtiéndonos en átomos desperdigados. Una fragmentación que es caldo de cultivo, por ejemplo, de la polarización a la que asistimos hoy. Y que también está detrás de mucha soledad y angustia. Quizá este es uno de los precios que hay que pagar en nuestras sociedades tan pluralistas y liberales cada vez más digitalizadas donde reina internet y donde Twitter es un ejemplo muy expresivo.

El resultado es que cada día este yo moderno revisa su identidad, pues lo contrario sería convertirse en un esclavo de las convenciones, las normas, los estereotipos impuestos desde fuera, desde el pasado. El mainstream digital, las series, el cine, la publicidad hacen referencia constante a esta realidad: “Sé tú mismo, que nadie decida por ti, elige tu vida”. Hoy son ellos, irónicamente, las corrientes dominantes, los que ponen las normas ahora mismo.

No hay un modelo anterior válido, ni un imperativo de ejemplaridad de referencia contrastada. “El modelo que voy a seguir está en mi interior. Nada de lo que he oído me vale. Yo sé lo que hay que saber”.

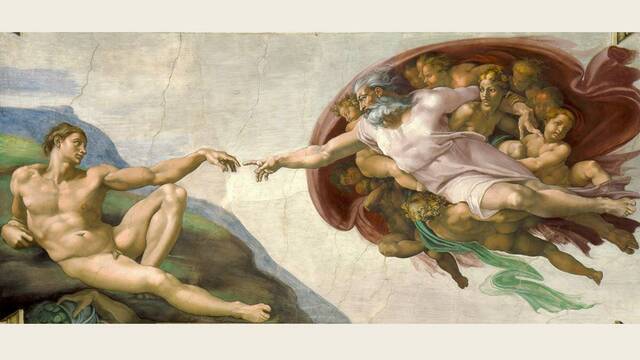

Ni Dios ni rey ni patria ni amo. Desde luego el yo moderno sigue, implícitamente, muchos clichés de anarquismo de salón. Y por ese camino se convierte en un yo endiosado y soberano.

Luego muchos descubren que son seres dependientes, frágiles, limitados y acuden desesperados a los mayores, o a los psicólogos, cuando no a los psiquiatras. O a la literatura de autoayuda. Otros se estrellarán una y otra vez porque no aceptan los límites que impone la realidad.

Los orígenes

¿De dónde vienen estas ideas? ¿Cuándo el hombre dejó, progresivamente, de considerar como guía los conocimientos de los mayores, de los sabios, de los santos? Cuando empezó a rechazar el pasado y comenzó a idolatrar lo nuevo, novum, como garantía de auténtica libertad.

Distintos especialistas en estos temas -uno de ellos es Charles Taylor, otro es Catherine L’Ecuyer- sitúan un cambio sustancial en el siglo XVIII. Otros intelectuales, como Carl Trueman, colocan aquí lo que se podría denominar como el inicio del yo moderno en este siglo en el que la Ilustración, Rousseau y los románticos entran en escena. La Ilustración, blandiendo una todopoderosa razón, tacha de superstición a casi todas las religiones. Es el primer paso.

Jean-Jacques Rousseau, en un retrato de Maurice Quentin de La Tour.

Es tiempo de cambios radicales y parece imprescindible partir casi siempre de cero. Volver a los inicios. En este clima de cambio, Jean-Jacques Rousseau (el filósofo de la bondad de las inclinaciones naturales en lucha con las convenciones corrompidas de la sociedad) es uno de los grandes iniciadores de este yo moderno al que le siguen los primeros románticos. Y en concreto algunos de los inventores son los románticos alemanes de fines del siglo XVIII reunidos en el Circulo de Jena (los Schlegel, Novalis, Hölderlin, Tieck, Fichte, etc.).

Escuchemos a Novalis: “¿De dónde sacaré mis ideas? De mí, de mí mismo necesariamente. Yo soy, para mí mismo, la base de todos los pensamientos”.

El alma romántica

Profundicemos consecuentemente en esta naciente alma romántica que anda en la búsqueda de esta plena autonomía que define al yo moderno. El poeta romántico, en un siglo lleno de la exaltación del genio, considera que tiene derecho a seguir sin coto su inclinación natural más íntima. Novalis (Friedrich von Hardenberg) se siente él mismo como “el genio que reconfigura la Naturaleza, que restaura esa imagen de la edad de oro”. Y en esa medida los primeros poetas románticos, ebrios de una imaginación desbordada y a la vez omnisciente (según su interpretación), dan nacimiento a un nuevo mundo frente a la fría, inanimada y maquinal razón ilustrada.

Los poetas románticos se sienten como dioses, alter deus, sin límites. Se sienten capaces de remodelar el mundo a voluntad. Percy Bysshe Shelley exclama que “los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo”. La poesía romántica es creadora, inagotable y quiere transformar la realidad.

Y desde este punto de partida los poetas románticos defendían la prevalencia de las percepciones subjetivas en relación al conocimiento. Isaiah Berlin, destacado estudioso de estos temas, señala que es ahora cuando la subjetividad, entre los románticos, adquiere capacidades demiúrgicas, es decir creadoras de nuevos mundos y universos.

Insistimos: estos poetas, haciendo uso de su libre voluntad, configuran una nueva realidad: la recrean, al igual que el artista concibe un poema. El mundo, desde ahora, debe ser regido por el genio innato de un artista clarividente. La voluntad de un poeta romántico -concepto central en esta emergente visión del mundo- lo puede todo: incluso redefinir la verdad contra toda evidencia, contra los dictados de la razón.

Del narcisismo al emotivismo

El poeta romántico se guía casi únicamente por criterios estéticos, ni éticos, ni a partir de saberes contrastados. El poeta romántico -evaluado desde el presente- quizá podría llegar a ser considerado como un adolescente permanente y narciso, como un ser egocéntrico que rompe con todas las sabias virtudes defendidas en el mundo clásico y desde la fe cristiana. Aunque también el Romanticismo encontró en los tiempos medievales las raíces identitarias de cada nación que el cosmopolitismo ilustrado rechazaba.

Pero al final contradice muchas corrientes sapienciales, filosofías, doctrinas morales y proyectos de vida buena arraigados durante siglos a cambio de una vida dirigida por un deseo que se legitima a sí mismo por el mero hecho de ser libre y propio. Desde ahí la moral sexual, el matrimonio, empiezan a ser impugnados como un encorsetamiento intolerable. En esta dirección, Charles Taylor señala que el deseo y su satisfacción no pueden ser el único criterio moral. Sin embargo, este talante ha ido impregnando el mundo desde entonces y ha ido definiendo elementos de la modernidad en los últimos dos siglos y de una forma acusada desde la década de los 60. La presencia del mito de la edad de oro, de una u otra forma, es constante.

Lo venimos oyendo desde hace décadas: actuar en coherencia con las propias creencias -que a menudo son los propios deseos regidos por criterios de gusto- es legítimo. Es el peaje del pluralismo moderno apoyado por un Estado liberal que defiende al individuo emancipado. Un Estado que se quiere neutral y que no admite los criterios de bien donde casi ha desaparecido la posibilidad de ajustarse a verdades que vienen de fuera de la propia consciencia. Alasdair MacIntyre evalúa como puro emotivismo moral este reemplazo de todos los valores.

'Sed realistas, pedid lo imposible': uno de los infantiles lemas del Mayo del 68 francés.

En este clima, los románticos inspiran al artista de los últimos dos siglos. Es un cambio sin precedentes para la cultura. El pintor, el poeta, los novelistas, los mismos filósofos, muchos políticos buscan ser libérrimos y transgresores. Son una metáfora del hombre moderno, del yo moderno. El surrealismo también es un buen ejemplo. En la década de los 60 toda la sociedad respira con este ímpetu: Sous les pavés, la plage! ("¡Bajo los adoquines hay una playa!") canta Mayo del 68. En cualquier caso, las vanguardias del siglo XX tienen muchas de sus raíces en este artista romántico rebelde e insumiso. Unas vanguardias artísticas que rechazan la realidad, que quieren ir más allá del mundo de la vida y acaban rozando lo absurdo, lo irreconocible y morboso exaltando la misma fealdad. Y mucho del cine más febril no se quedará atrás.

En esta atmósfera culturalmente provocadora, la naturaleza humana puede ser redefinida de un modo romántico -y lo decimos con toda seriedad- según la última corazonada: “No soy quien realmente soy sino quien quiero ser”. El identitarismo de género es, creo, un sueño romántico que ignora la biología, la realidad. Ahí se expande una moral basada en los propios intereses, aun los más desnortados, que puede olvidarse sin pestañear de realidades éticas casi indiscutibles como el valor de la vida humana. Desde este yo moderno no cabe más que enamorarse de sí mismo una y otra vez, pero nunca cabe enamorarse de un tú, ni de un Dios trascendente. ¡Qué soledad!