Cristo, camino de la Iglesia

Hay discursos que han marcado una etapa en la vida de la Iglesia, señalando un fundamento y orientando. Han sido una hoja de ruta para la vida de la Iglesia. No sólo hemos guardado una memoria agradecida de dichos discursos, sino que leídos con el paso del tiempo, siguen siendo programáticos; tienen vida; son eficaces, elocuentes.

Una de esas perlas del Magisterio pontificio la vamos a releer, con gratitud, pero también con inteligencia abierta, dejándonos interpelar, revisar, animar, estimular.

Es el discurso de apertura de la II Sesión del Concilio Vaticano II, pronunciado por el recién elegido Pablo VI apenas unos meses atrás. Un gran discurso, esperado por todos, para saber cómo iba a abordar el Concilio, qué esperaba, qué señalaba el Papa. Fue efectivamente grande ese discurso, memorable como varios otros que han resultado brillantísimos en el conjunto de su fecundo magisterio. Pablo VI era un maestro de la palabra, como igualmente lo ha sido Benedicto XVI.

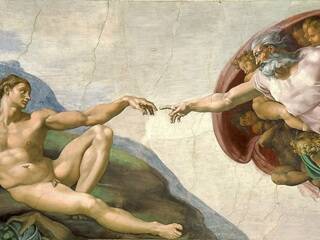

El camino del Concilio Vaticano II y por tanto el camino de la Iglesia es Cristo, recuperar la centralidad de Cristo, adorar a Cristo. ¡Qué fuerza tienen sus palabras, qué vigor, qué ímpetu!

"Volvemos, pues, hermanos, a emprender el camino. Este sencillo propósito trae a nuestro ánimo otro pensamiento tan importante y tan luminoso que nos obliga a comunicarlo a esta asamblea aun cuando ya está informada e ilustrada sobre él.

Hermanos, ¿de dónde arranca nuestro viaje? ¿Qué ruta pretende recorrer si ponemos la atención, más que en las indicaciones prácticas hace un momento recordadas, en las normas divinas a las que debe obedecer? ¿Y qué meta, hermanos, deberá fijarse nuestro itinerario, de modo que se asiente, sí, sobre el plano de la historia terrena, en el tiempo y en el modo de nuestra vida presente, pero que se oriente también al límite final y supremo que estamos seguros no puede faltar al término de nuestra peregrinación?

Estas tres preguntas sencillísimas y capitales, tienen, como bien sabemos, una sola respuesta, que aquí, en esta hora, debemos darnos a nosotros mismos, y anunciarla al mundo que nos rodea: ¡Cristo! Cristo, nuestro principio;

Cristo, nuestra vida y nuestro guía;

Cristo, nuestra esperanza y nuestro término.

Que preste este Concilio plena atención a la relación múltiple y única, firme y estimulante, misteriosa y clarísima, que nos apremia y nos hace dichosos, entre nosotros y Jesús bendito, entre esta santa y viva Iglesia, que somos nosotros, y Cristo, del cual venimos, por el cual vivimos y al cual vamos. Que no se cierna sobre esta reunión otra luz si no es Cristo, luz del mundo; que ninguna otra verdad atraiga nuestros ánimos fuera de las palabras del Señor, único Maestro: que ninguna otra aspiración nos anime si no es el deseo de serle absolutamente fieles: que ninguna otra esperanza nos sostenga sino aquella que conforta, mediante su palabra, nuestra angustiosa debilidad: “Y he aquí que Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos” (Mt 28,20).

Cristo, esperanza y término

¡Ojalá fuésemos capaces en esta hora de elevar a nuestro Señor Jesucristo una voz digna de Él! Diremos con la de la sagrada liturgia: “Solamente te conocemos a Ti, Cristo; -a Ti con alma sencilla y pura – llorando y cantando te buscamos; - Mira nuestros sentimientos” (Himno ad Laudes, feria VI)!

Y al clamar así, nos parece que se presenta Él mismo a nuestros ojos, extasiados y atónitos, en la majestad propia del Pantocrator de vuestras basílicas, hermanos de las iglesias orientales, y también de las occidentales: No nos vemos representados en el humildísimo adorador, nuestro Predecesor Honorio III, que aparece en el espléndido mosaico del ábside de la basílica de San Pablo, extramuros, pequeño y casi aniquilado, besando en tierra el pie de Cristo, de enormes dimensiones, el cual, en actitud de maestro soberano domina y bendice a la asamblea reunida en la misma basílica, es decir, a la Iglesia. Nos parece que la escena se repite aquí, pero no ya en una imagen diseñada o pintada, sino más bien en una realidad histórica y humana, que reconoce en Cristo la fuente de la humanidad redimida, de su Iglesia, y en la Iglesia como su efluvio y continuación terrena, y al mismo tiempo misteriosa. De tal manera, que parece representarse a nuestro espíritu la visión apocalíptica del Apóstol: “Y me mostró el río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero” (Ap 22,1).

Es conveniente, a nuestro juicio, que este Concilio arranque de esta visión, más aún, de esta mística celebración, que confiesa que él, nuestro Señor Jesucristo, es el Verbo Encarnado, el Hijo de Dios y el Hijo el Hombre, el Mesías del mundo, esto es, la esperanza de la humanidad y su único supremo Maestro. Él el Pastor,

Él el pan de la vida,

Él nuestro Pontífice y nuestra Víctima.

Él el único mediador entre Dios y los hombres,

Él el Salvador de la tierra,

Él el que ha de venir Rey del siglo eterno;

visión que declara que nosotros somos sus llamados, sus discípulos, sus apóstoles, sus testigos, sus ministros, sus representantes, y junto con los demás fieles, sus miembros vivos, entrelazados en el inmenso y único Cuerpo místico, que Él, mediante la fe y los sacramentos, se va formando en el sucederse de las generaciones humanas, su Iglesia, espiritual y visible, fraterna y jerárquica, temporal hoy y mañana eterna.

Si nosotros, venerables hermanos, colocamos delante de nuestro espíritu esta soberana concepción que Cristo es nuestro Fundador, nuestra Cabeza, invisible pero real, y que nosotros lo recibimos todo de Él; que formamos con Él el “Cristo total” del que habla San Agustín y del que está penetrada toda la teología de la Iglesia, podremos comprender mejor los fines principales de este Concilio, que, por razones de brevedad y de mejor inteligencia, reduciremos a cuatro puntos: el conocimiento, o se si prefiere de otro modo, la conciencia de la Iglesia, su reforma, la reconstrucción de la unidad de todos los cristianos y el coloquio de la Iglesia con el mundo contemporáneo.

Necesidad y deber de que la Iglesia se defina mejor a sí misma

Está fuera de duda que es deseo, necesidad y deber de la Iglesia, que se dé finalmente una más meditada definición de sí misma. Todos nosotros recordamos las magníficas imágenes con que la Sagrada Escritura nos hace pensar en la naturaleza de la Iglesia, llamada frecuentemente el edificio construido por Cristo, la casa de Dios, el templo y tabernáculo de Dios, su pueblo, su rebaño, su viña, su campo, su ciudad, la columna de la verdad, y, por fin, la Esposa de Cristo, su Cuerpo Místico. La misma riqueza de estas imágenes luminosas ha hecho desembocar la meditación de la Iglesia en un reconocimiento de sí misma como sociedad histórica, visible y jerárquicamente organizada pero vivificada misteriosamente. La célebre encíclica del papa Pío XII “Mystici Corporis”, ha respondido por una parte al anhelo que la Iglesia tenía de manifestarse por fin a sí misma con una doctrina completa, y ha estimulado, por otra, el deseo de dar de sí misma una definición más exhaustiva. Ya el Concilio Vaticano primero había señalado este tema y muchas causas externas concurrían a presentarlo al estudio religioso dentro y fuera de la Iglesia católica como el aumento de la sociabilidad de la civilización temporal, el desarrollo de las comunicaciones entre los hombres, la necesidad de enjuiciar las diversas denominaciones cristianas según la verdadera y unívoca concepción contenida en la revelación divina, etc.

No hay por qué extrañarse si después de veinte siglos de cristianismo y del gran desarrollo histórico y geográfico de la Iglesia católica y de las confesiones religiosas que llevan el nombre de Cristo y se honran con el de Iglesias, el concepto verdadero, profundo y completo de la Iglesia, como Cristo la fundó y los Apóstoles la comenzaron a construir, tiene todavía necesidad de ser enunciado con más exactitud. La Iglesia es misterio, es decir realidad penetrada por la divina presencia y por esto siempre capaz de nuevas y más profundas investigaciones.

El entendimiento humano progresa. De una verdad conocida experimentalmente pasa a un conocimiento científico más racional, de una verdad cierta deduce lógicamente otra, y ante una realidad permanente y complicada se detiene a considerar ya un aspecto ya otro, dando lugar así al desarrollo de su actividad, que la Historia registra. Nos parece que ha llegado la hora en la que la verdad acerca de la Iglesia de Cristo debe ser estudiada, organizada y formulada, no, quizá, con los solemnes enunciados que se llaman definiciones dogmáticas, sino con declaraciones que dicen a la misma Iglesia con el magisterio más vario, pero no por eso menos explícito y autorizado, lo que ella pensa de sí misma. Es la conciencia de la Iglesia la que se aclara con la adhesión fidelísima a las palabras y al pensamiento de Cristo, con el recuerdo sagrado de la enseñanza autorizada de la tradición eclesiástica y con la docilidad la iluminación interior del Espíritu Santo, que parece precisamente querer hoy de la Iglesia que haga todo lo posible para ser reconocida verdaderamente tal cual es.

Y creemos que en este Concilio Ecuménico el Espíritu de verdad encenderá en el cuerpo docente de la Iglesia una luz más radiante e inspirará una doctrina más completa sobre la naturaleza de la Iglesia de modo tal que la Esposa de Cristo en Él se refleje y en Él, con ardentísimo amor, quiera descubrir su propia imagen, aquella belleza que Él quiere resplandezca en ella.

Será pues, para esto, tema principal de esta sesión del presente Concilio el que se refiere a la Iglesia misma y pretende estudiar su íntima esencia para darnos, en cuanto es posible al humano lenguaje, la definición que mejor nos instruya sobre la real y fundamental constitución de la Iglesia y nos muestre su múltiple y salvadora misión"

(Pablo VI, Disc. en la II Sesión del Concilio Vaticano II, 29-septiembre-1963).

Comentarios