Domingo 24 T.O. (A) y pincelada martirial

El padre José Antonio Aldama, fundador de las Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada, fue uno de los teólogos españoles de la Compañía de Jesús más notables de este siglo. Al comentar esta página del Evangelio afirma que toda la enseñanza del Señor se cifra en el perdón, en la misericordia, en la comprensión[1]. Es curioso que el Señor pone como referencia para el pago que Él da la manera como nosotros tratemos a nuestros hermanos.

Aquí se describen tres corazones.

El corazón cristiano tiene que perdonar siempre; y tenemos para ello dos razones. Una es que ese es el gran ejemplo de Dios, que nos perdona siempre y que siempre está dispuesto a otorgarnos a nosotros su misericordia, que no pone límites, que nos espera siempre. ¿Quién de nosotros no tiene experiencia de cuánto lo ha esperado y lo espera el Señor?

Pero todavía hay otra razón. Es una palabra muy dura del Señor, es la palabra con que termina la parábola: Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano (Mt 18,35). Es tan fácil como difícil. Jesús solo pone una condición: nos va a perdonar si perdonamos a nuestros hermanos. Como termina recordando el Padre Aldama, es algo tan cierto que Él mismo tiene presente esta afirmación en la oración que nos enseñó: perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido (Mt 6,12). ¿Lo hemos pensado? Nuestro corazón es, muchas veces, duro; nuestro corazón muchas veces no sabe perdonar.

Y así lo escuchábamos el domingo anterior en el salmo 94: Si escucháis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón.

No seamos mundanos por dentro. Que nuestra vida no sea una hipocresía, minando nuestro corazón por dentro. Y por encima de todo, busquemos, para no equivocarnos, imitar al Corazón de Cristo.

Este viernes la Iglesia celebraba la fiesta de la Virgen de los Dolores.

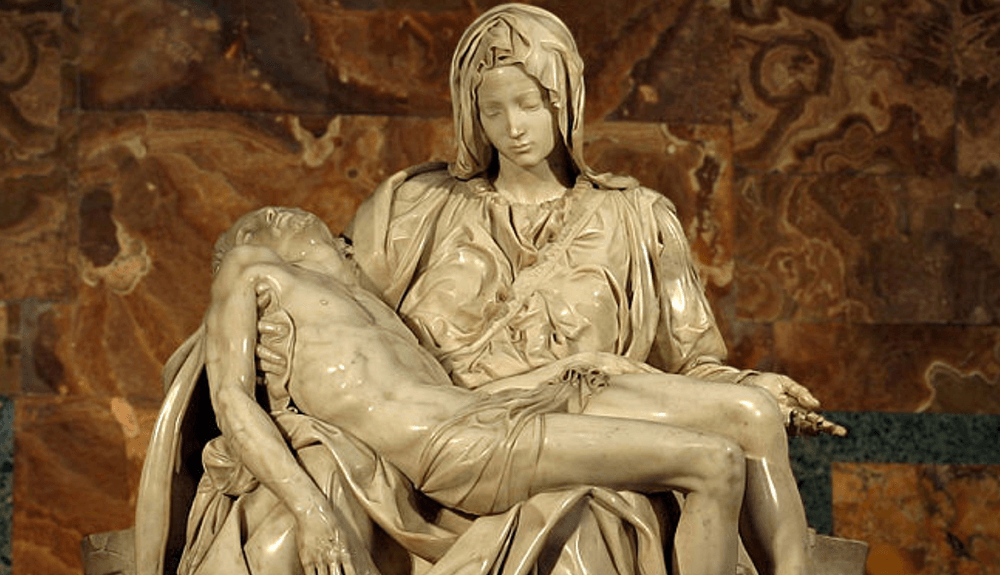

¿Quién de nosotros no conoce la famosa Pietá de Miguel Ángel? Cerremos los ojos y hagamos un esfuerzo para visualizar en nuestra memoria dicha imagen de La Piedad, la Virgen de la Piedad, según el hermoso nombre que se le daba en la Edad Media. El genial artista supo crear en el espacio de un año, la primera de sus cuatro obras sobre la Piedad en mármol de Carrara, para la capilla de los Reyes de Francia en San Pedro de Roma. Desde entonces, esta obra fascina a millones de visitantes cada año en San Pedro.

Se diría que Cristo duerme, que está a la espera de la Resurrección. Miguel Ángel, con solamente 24 años cuando esculpió esta obra, había recibido una gracia especial de Dios para hacernos percibir desde el interior la fuerza de un amor que la muerte no puede destruir. Éste es, además, el sentido latino de la palabra pietas... La muerte de Cristo es un nacimiento, el nacimiento del hombre nuevo que cada uno de nosotros está llamado a ser.

María sostiene a su Hijo entre sus brazos, pero es en Ella donde lo contempla. Lo sostiene ante Ella, pero es en lo más profundo de su corazón donde lo ve y lo vive. María, a la vez extrañamente y totalmente presente. Con una presencia absoluta por intemporal, porque no es condicional, es decir condicionada por nada más que por su amor de madre. Y en esa mirada profundamente interior se produce algo muy sorprendente para una obra de arte: en esta estatua única parecen de pronto estar contenidas, expresadas, todas las dimensiones humanas, todas las dimensiones del drama humano y espiritual.

Miguel Ángel no revela, con curiosidad malsana, el horror del sufrimiento: deja transparentar, a través de la perfección de formas, la invisible belleza de Dios. A pesar del atroz martirio de Jesucristo y el indecible sufrimiento del corazón de María, el dolor y la muerte no desnaturalizan aquí una armoniosa unidad. Todos los sufrimientos del mundo han sido transfigurados, las tinieblas de la muerte comienzan a despojarse (Henrich Bone, 1851). Al mismo tiempo, en la conciencia del creyente una alegría anticipada de esta nueva creación que Jesucristo aporta comienza a nacer. No, no es el sufrimiento quien tiene la última palabra, sino la alegría pascual.

Misericordia es la palabra que explica todo lo que sucede. Podemos recordar esa breve oración que los niños de Fátima, en el centenario que estamos celebrando, nos pidieron que rezásemos en el Rosario: ¡Oh Buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno y lleva al Cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia! Aquellos niños eran conscientes -hasta donde Dios les iluminaba- de la situación mortal en la que se halla la humanidad.

Perdona nuestros pecados... Perdónanos nuestras deudas: como nos enseña Nuestro Señor en la parábola del Evangelio que hemos proclamado. Perdona nuestras culpas y líbranos del fuego eterno. Mis culpas, porque la culpa implica no ser verdadero con lo que sucede, no tratar con verdad lo que sucede.

El problema de nuestras vidas es que nuestras culpas encierran una perversidad última: la mentira, este no tomar las cosas conforme a su naturaleza propia, impregna las actitudes y las palabras habituales que usamos. Nos lleva a vivir una esquizofrenia espiritual. Nos lleva a vivir en la incapacidad de ser cada vez más verdaderos, de estar más abiertos a adherirnos a la naturaleza de lo que Dios nos da. Y nosotros podemos convertirnos en esas almas más necesitadas de la misericordia de Dios, como reza esa breve jaculatoria de los pastores de Fátima: porque terminamos siendo presas del mal, nos alejamos de Cristo, dejamos de temer a Dios...

¿Quién no recuerda a San Juan Pablo II perdonando al terrorista Ali Agca?

Al rey de la parábola que hemos proclamado en el evangelio de este domingo, le conmovió la humillación y la súplica de su empleado. Y aunque la deuda era la más grande que uno se podía imaginar, le perdonó todo. A Dios también le conmueve el ver que estamos arrepentidos de nuestros pecados y nos acercamos humildemente a Él para pedirle que nos perdone. Y Él nos perdona una y otra vez, sin tener en cuenta las ocasiones en que buscamos su perdón ni la gravedad del pecado. Y es que su amor misericordioso es ilimitado.

Dice Santa Teresa de Jesús que con tan buen Amigo, con tan buen Abogado no hay juicio que temer. Pero, y nosotros ¿cuándo, por fin, nos vamos a aplicar la regla de caridad que el Señor Jesús nos insta a vivir? La regla completa de caridad, la medida absoluta de pedir el perdón de nuestros pecados y perdonar a los demás. ¿Cuándo vamos a tener la actitud de ponernos de rodillas ante el Señor para pedir su misericordia? ¿Cuándo vamos a imitar a Jesús en su actitud de misericordia para con nosotros?

PINCELADA MARTIRIAL

Nuestros mártires: o murieron absolviendo pecados, u ofreciendo una palabra de perdón. La dejaron escrita, la pronunciaron en la cárcel, la repitieron en los pelotones de ejecución… hoy, para este Evangelio, valdría el testimonio de cualquiera de ellos… perdonar hasta la muerte.

Jorge Moro y Fernanda Briz forjaron, en un hogar profundamente cristiano, el clima propicio para que creciera y se desarrollara la respuesta a la llamada vocacional de varios de sus hijos. Don Jorge fue maestro con un brillante historial de pedagogo en Santibáñez durante 48 años. Murió el 4 de octubre de 1933 en Ávila. El matrimonio engendró siete hijos: tres de ellos se entregaron a Dios; dos de ellos están en los altares por causa de su muerte martirial: el sacerdote don José Máximo y Sor Modesta, Hija de la Caridad. El tercero, don Santos, fue durante más de treinta años obispo de Ávila.

Los sacerdotes abulenses Andrés Sánchez y José Antonio Calvo Gómez nos narran su martirio:

El beato José Máximo Moro Briz nació el 29 de mayo de 1882 en Santibáñez de Béjar, provincia de Salamanca, y entonces diócesis de Ávila. Realiza sus estudios eclesiásticos en el seminario abulense, destacando, durante todos los cursos, por sus brillantes calificaciones. El Obispo dominico fray Máximo Fernández le ordenará el 24 de septiembre de 1910. Antes de ser nombrado en 1926 párroco de Cebreros atendió varias parroquias: Santa Lucía en Gredos, Tormellas, Velayos, Navalonguilla, El Barco de Ávila.

Su actividad pastoral en Cebreros, donde permanecerá durante 10 años, fue ejemplar e intensa. Muy de mañana abría personalmente la iglesia. Y en ella hacía su prolongada oración. Su atención a los feligreses era constante, especialmente hacia los más necesitados y, con los enfermos. Durante varios años, dada la importancia de la parroquia de Cebreros, contó con la ayuda de un coadjutor. Lo fue el siervo de Dios Zacarías Cecilio Martín y Martín, desde 1928 a 1936, que también sufrió el martirio.

El 22 de julio de 1936 recibe las primeras amenazas que ponen en serio peligro su vida. Pero será el 24 de julio, poco después del mediodía, cuando milicianos de la FAI, bien armados, asaltan la residencia del párroco. Don José es conducido a la plaza, junto a la iglesia. En la plaza está ya preparada una camioneta. Le obligan a subir y, en medio de insultos, emprenden la marcha. Él va dentro de la cabina, atrás más de 20 milicianos. Salen de Cebreros por la carretera en dirección al Tiemblo. Recorren pocos metros por dicha carretera. Tienen prisa por matar al sacerdote. Obligado a bajar de la camioneta es colocado junto a la cuneta. Le fallan las fuerza físicas y es sujetado por unos milicianos. Va a empezar el fusilamiento.

Junto a la cuneta, en un pequeño montículo, don José Máximo es sujetado por un combatiente. Antes de iniciarse la ejecución, inesperadamente, una bala perdida sale disparada de uno de los fusiles y hace blanco en el miliciano. La herida es mortal y el sacerdote lo percibe inmediatamente. Se produce un alboroto, una discusión acalorada entre los anarquistas. En este momento se descubre la grandeza de una vida ya antes entregada por su pueblo; don José Máximo da la altura de su talla sacerdotal, extraordinaria, solo posible por la asistencia del Espíritu. El sacerdote le conforta y le imparte la absolución sacramental, su último acto ministerial: “Yo te absuelvo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Luego, una ráfaga de disparos acaba con su vida. Serían las cuatro de la tarde de aquel ya lejano 24 de julio de 1936.

Don José Máximo murió consciente de lo que estaba sucediendo. Perdonó a sus perseguidores, sin palabras altisonantes, sin vanagloria. En Cebreros se supo pronto que su querido párroco había muerto como valiente soldado de Cristo, confesando una fe arraigada, consecuente: “¡Viva Cristo Rey!”. Ese mismo día había dejado escrito: “Sed buenos, para que nos juntemos todos en el cielo”. Acababa de recibir la noticia de la muerte martirial de don Basilio, el párroco de Navalperal de Pinares. No podía esperar otro destino para los que permanecieran fieles en esta hora. Hoy sus restos descansan en la capilla de los mártires de la Catedral de Ávila.

Aquí se describen tres corazones.

- Un corazón es el corazón humano malo; un corazón según el mundo; ése no sabe perdonar. El Señor lo ha pintado con colores y rasgos muy fuertes. Ese hombre es perdonado por su señor, y sale de allí y no hay manera de que él perdone a un compañero suyo: lo mete en la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Es la pintura de la dureza del corazón humano.

- Otro corazón es el corazón que perdona, que no es malo, pero que se queda a medio camino: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? (Mt 18,21). Perdona y cree que perdona mucho: hasta siete veces. Esperaba que el Señor le dijera que sí. Es un corazón menos malo, pero todavía no era el corazón bueno que tenía que ser… Es el cristiano calculador. Entiende el resultado de ese setenta veces siete matemáticamente… y a la cuatrocientas noventa, se cansa. Pone límites al perdón…

- Hay un tercer corazón; es el Corazón de Jesús, el corazón que Cristo quiere que tengamos nosotros; porque aquí se retrata Él, pero la enseñanza es directamente cómo tiene que ser nuestro corazón. ¿Siete veces? No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete (Mt 18,22). Setenta veces siete es un modismo para decir: siempre, siempre.

El corazón cristiano tiene que perdonar siempre; y tenemos para ello dos razones. Una es que ese es el gran ejemplo de Dios, que nos perdona siempre y que siempre está dispuesto a otorgarnos a nosotros su misericordia, que no pone límites, que nos espera siempre. ¿Quién de nosotros no tiene experiencia de cuánto lo ha esperado y lo espera el Señor?

Pero todavía hay otra razón. Es una palabra muy dura del Señor, es la palabra con que termina la parábola: Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano (Mt 18,35). Es tan fácil como difícil. Jesús solo pone una condición: nos va a perdonar si perdonamos a nuestros hermanos. Como termina recordando el Padre Aldama, es algo tan cierto que Él mismo tiene presente esta afirmación en la oración que nos enseñó: perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido (Mt 6,12). ¿Lo hemos pensado? Nuestro corazón es, muchas veces, duro; nuestro corazón muchas veces no sabe perdonar.

Y así lo escuchábamos el domingo anterior en el salmo 94: Si escucháis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón.

No seamos mundanos por dentro. Que nuestra vida no sea una hipocresía, minando nuestro corazón por dentro. Y por encima de todo, busquemos, para no equivocarnos, imitar al Corazón de Cristo.

Este viernes la Iglesia celebraba la fiesta de la Virgen de los Dolores.

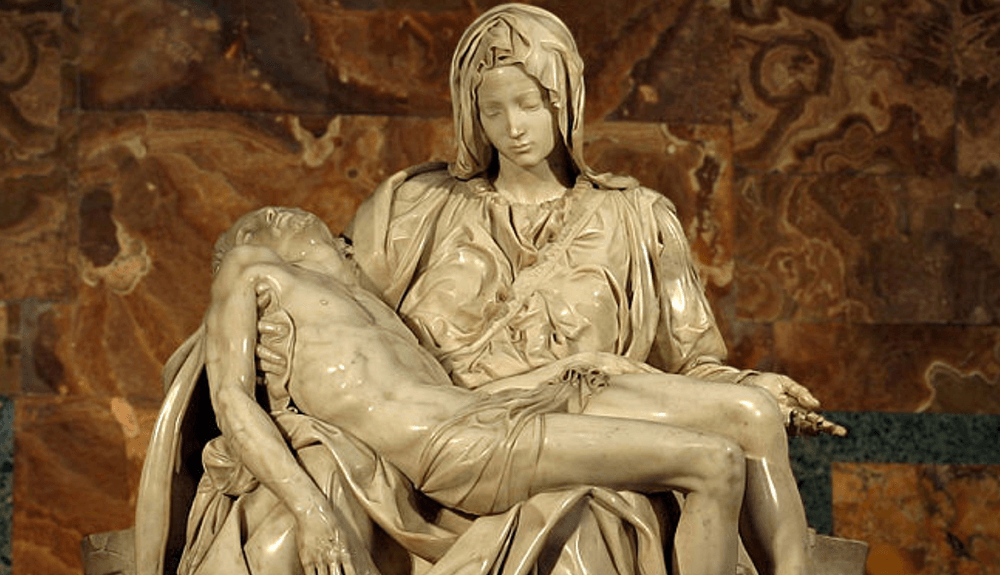

¿Quién de nosotros no conoce la famosa Pietá de Miguel Ángel? Cerremos los ojos y hagamos un esfuerzo para visualizar en nuestra memoria dicha imagen de La Piedad, la Virgen de la Piedad, según el hermoso nombre que se le daba en la Edad Media. El genial artista supo crear en el espacio de un año, la primera de sus cuatro obras sobre la Piedad en mármol de Carrara, para la capilla de los Reyes de Francia en San Pedro de Roma. Desde entonces, esta obra fascina a millones de visitantes cada año en San Pedro.

Se diría que Cristo duerme, que está a la espera de la Resurrección. Miguel Ángel, con solamente 24 años cuando esculpió esta obra, había recibido una gracia especial de Dios para hacernos percibir desde el interior la fuerza de un amor que la muerte no puede destruir. Éste es, además, el sentido latino de la palabra pietas... La muerte de Cristo es un nacimiento, el nacimiento del hombre nuevo que cada uno de nosotros está llamado a ser.

María sostiene a su Hijo entre sus brazos, pero es en Ella donde lo contempla. Lo sostiene ante Ella, pero es en lo más profundo de su corazón donde lo ve y lo vive. María, a la vez extrañamente y totalmente presente. Con una presencia absoluta por intemporal, porque no es condicional, es decir condicionada por nada más que por su amor de madre. Y en esa mirada profundamente interior se produce algo muy sorprendente para una obra de arte: en esta estatua única parecen de pronto estar contenidas, expresadas, todas las dimensiones humanas, todas las dimensiones del drama humano y espiritual.

Miguel Ángel no revela, con curiosidad malsana, el horror del sufrimiento: deja transparentar, a través de la perfección de formas, la invisible belleza de Dios. A pesar del atroz martirio de Jesucristo y el indecible sufrimiento del corazón de María, el dolor y la muerte no desnaturalizan aquí una armoniosa unidad. Todos los sufrimientos del mundo han sido transfigurados, las tinieblas de la muerte comienzan a despojarse (Henrich Bone, 1851). Al mismo tiempo, en la conciencia del creyente una alegría anticipada de esta nueva creación que Jesucristo aporta comienza a nacer. No, no es el sufrimiento quien tiene la última palabra, sino la alegría pascual.

Misericordia es la palabra que explica todo lo que sucede. Podemos recordar esa breve oración que los niños de Fátima, en el centenario que estamos celebrando, nos pidieron que rezásemos en el Rosario: ¡Oh Buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno y lleva al Cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia! Aquellos niños eran conscientes -hasta donde Dios les iluminaba- de la situación mortal en la que se halla la humanidad.

Perdona nuestros pecados... Perdónanos nuestras deudas: como nos enseña Nuestro Señor en la parábola del Evangelio que hemos proclamado. Perdona nuestras culpas y líbranos del fuego eterno. Mis culpas, porque la culpa implica no ser verdadero con lo que sucede, no tratar con verdad lo que sucede.

El problema de nuestras vidas es que nuestras culpas encierran una perversidad última: la mentira, este no tomar las cosas conforme a su naturaleza propia, impregna las actitudes y las palabras habituales que usamos. Nos lleva a vivir una esquizofrenia espiritual. Nos lleva a vivir en la incapacidad de ser cada vez más verdaderos, de estar más abiertos a adherirnos a la naturaleza de lo que Dios nos da. Y nosotros podemos convertirnos en esas almas más necesitadas de la misericordia de Dios, como reza esa breve jaculatoria de los pastores de Fátima: porque terminamos siendo presas del mal, nos alejamos de Cristo, dejamos de temer a Dios...

¿Quién no recuerda a San Juan Pablo II perdonando al terrorista Ali Agca?

Al rey de la parábola que hemos proclamado en el evangelio de este domingo, le conmovió la humillación y la súplica de su empleado. Y aunque la deuda era la más grande que uno se podía imaginar, le perdonó todo. A Dios también le conmueve el ver que estamos arrepentidos de nuestros pecados y nos acercamos humildemente a Él para pedirle que nos perdone. Y Él nos perdona una y otra vez, sin tener en cuenta las ocasiones en que buscamos su perdón ni la gravedad del pecado. Y es que su amor misericordioso es ilimitado.

Dice Santa Teresa de Jesús que con tan buen Amigo, con tan buen Abogado no hay juicio que temer. Pero, y nosotros ¿cuándo, por fin, nos vamos a aplicar la regla de caridad que el Señor Jesús nos insta a vivir? La regla completa de caridad, la medida absoluta de pedir el perdón de nuestros pecados y perdonar a los demás. ¿Cuándo vamos a tener la actitud de ponernos de rodillas ante el Señor para pedir su misericordia? ¿Cuándo vamos a imitar a Jesús en su actitud de misericordia para con nosotros?

PINCELADA MARTIRIAL

Nuestros mártires: o murieron absolviendo pecados, u ofreciendo una palabra de perdón. La dejaron escrita, la pronunciaron en la cárcel, la repitieron en los pelotones de ejecución… hoy, para este Evangelio, valdría el testimonio de cualquiera de ellos… perdonar hasta la muerte.

Jorge Moro y Fernanda Briz forjaron, en un hogar profundamente cristiano, el clima propicio para que creciera y se desarrollara la respuesta a la llamada vocacional de varios de sus hijos. Don Jorge fue maestro con un brillante historial de pedagogo en Santibáñez durante 48 años. Murió el 4 de octubre de 1933 en Ávila. El matrimonio engendró siete hijos: tres de ellos se entregaron a Dios; dos de ellos están en los altares por causa de su muerte martirial: el sacerdote don José Máximo y Sor Modesta, Hija de la Caridad. El tercero, don Santos, fue durante más de treinta años obispo de Ávila.

Los sacerdotes abulenses Andrés Sánchez y José Antonio Calvo Gómez nos narran su martirio:

El beato José Máximo Moro Briz nació el 29 de mayo de 1882 en Santibáñez de Béjar, provincia de Salamanca, y entonces diócesis de Ávila. Realiza sus estudios eclesiásticos en el seminario abulense, destacando, durante todos los cursos, por sus brillantes calificaciones. El Obispo dominico fray Máximo Fernández le ordenará el 24 de septiembre de 1910. Antes de ser nombrado en 1926 párroco de Cebreros atendió varias parroquias: Santa Lucía en Gredos, Tormellas, Velayos, Navalonguilla, El Barco de Ávila.

Su actividad pastoral en Cebreros, donde permanecerá durante 10 años, fue ejemplar e intensa. Muy de mañana abría personalmente la iglesia. Y en ella hacía su prolongada oración. Su atención a los feligreses era constante, especialmente hacia los más necesitados y, con los enfermos. Durante varios años, dada la importancia de la parroquia de Cebreros, contó con la ayuda de un coadjutor. Lo fue el siervo de Dios Zacarías Cecilio Martín y Martín, desde 1928 a 1936, que también sufrió el martirio.

El 22 de julio de 1936 recibe las primeras amenazas que ponen en serio peligro su vida. Pero será el 24 de julio, poco después del mediodía, cuando milicianos de la FAI, bien armados, asaltan la residencia del párroco. Don José es conducido a la plaza, junto a la iglesia. En la plaza está ya preparada una camioneta. Le obligan a subir y, en medio de insultos, emprenden la marcha. Él va dentro de la cabina, atrás más de 20 milicianos. Salen de Cebreros por la carretera en dirección al Tiemblo. Recorren pocos metros por dicha carretera. Tienen prisa por matar al sacerdote. Obligado a bajar de la camioneta es colocado junto a la cuneta. Le fallan las fuerza físicas y es sujetado por unos milicianos. Va a empezar el fusilamiento.

Junto a la cuneta, en un pequeño montículo, don José Máximo es sujetado por un combatiente. Antes de iniciarse la ejecución, inesperadamente, una bala perdida sale disparada de uno de los fusiles y hace blanco en el miliciano. La herida es mortal y el sacerdote lo percibe inmediatamente. Se produce un alboroto, una discusión acalorada entre los anarquistas. En este momento se descubre la grandeza de una vida ya antes entregada por su pueblo; don José Máximo da la altura de su talla sacerdotal, extraordinaria, solo posible por la asistencia del Espíritu. El sacerdote le conforta y le imparte la absolución sacramental, su último acto ministerial: “Yo te absuelvo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Luego, una ráfaga de disparos acaba con su vida. Serían las cuatro de la tarde de aquel ya lejano 24 de julio de 1936.

Don José Máximo murió consciente de lo que estaba sucediendo. Perdonó a sus perseguidores, sin palabras altisonantes, sin vanagloria. En Cebreros se supo pronto que su querido párroco había muerto como valiente soldado de Cristo, confesando una fe arraigada, consecuente: “¡Viva Cristo Rey!”. Ese mismo día había dejado escrito: “Sed buenos, para que nos juntemos todos en el cielo”. Acababa de recibir la noticia de la muerte martirial de don Basilio, el párroco de Navalperal de Pinares. No podía esperar otro destino para los que permanecieran fieles en esta hora. Hoy sus restos descansan en la capilla de los mártires de la Catedral de Ávila.

Comentarios