Purgatorio en la calle Providencia

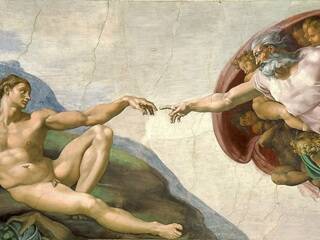

En otro tiempo no muy lejano, me hubiera sentado en la terraza del Milford, frente a la embajada de Italia, y habría ordenado que me sirviesen un destilado de enebro y agua carbonatada con quinina, vulgo "gintonic"; y hubiera contemplado el paisaje femenino de la calle de Juan Bravo, que es un paisaje agradable, sugerente y, por qué no proclamarlo, estimulante. No habría llegado al extremo de recitar un salmo, extasiado ante la belleza de alguna pija del barrio de Salamanca -menester en el que se prodigaba el entrañable Carlos Gil, corrector hace una década del semanario Alba, avezado explorador de las cosas del espíritu como el salterio, las pijas de Juan Bravo y los chupitos de orujo de hierbas-, no habría llegado a tales cimas, repito, pero entre sorbo y sorbo, el incienso del Marlboro alabaría a Dios, Nuestro Señor, por todas las bellezas estimulantes de la Creación entera.

Ese tiempo ya pasó, y los tiempos vuelven o no vuelven, según dicte el Cielo. Uno piensa que todo vuelve y todo sigue el guión divino de la Biblia, pero son opiniones personales que deben contrastarse con algún cardenal y una botella de Barolo y unos rigatoni alla Norma, tan operísticos y lampedusianos. Todo muy católico, ya ven. Ignacio Peyró, desde Londres, podría extenderse sobre Bellini, Sicilia, los rigatoni y los cardenales, cosa que hacía en aquel tiempo feliz en antros saludables y patrimoniales de la Villa y Corte, pero ahora no sé si estará en esa precisa disposición de ánimo para prodigar saberes; Londres padece sus nieblas y la erudición viene a resultar más melancólica, lo cual es así y no es culpa de don Ignacio. Tampoco será culpa mía si vuelvo a disfrutar del vino y los licores, con la templanza cristiana de un monje como Altisent y la sabiduría de Santa Hildegarda y el doctor Strehlow. Uno sigue sus sabios consejos contra la tristeza y la depresión y parece que el preparado de ajenjo funciona y aleja la bilis negra y las melancolías (no dejen de incluir, además, el pan de espelta en su dieta, háganme caso).

En este tiempo de ahora, digo, sigo viendo producciones de anuncios -42 años en esto, madre mía- y tengo tiempo, a veces, para entrar en una iglesia de esas, muy contadas, que permanecen abiertas a horas tan terribles y católicas como intempestivas y poco funcionariales: las tres de la tarde.

A esta bendita hora, pues, hace calor y hay moscas.

Uno se refugia en el templo abierto y se arrodilla.

Es una antesala cerrada con un cristal tan ancho como la nave, que refleja la luz que penetra por la puerta de entrada.

Esta luz, fíjense, oscurece el cristal y lo convierte en un espejo.

Y de repente la angustia se apodera de mi alma adormecida: veo el sagrario, sé que Él está ahí, pero no puedo acercarme.

Veo también mi reflejo, mi cara oscura que difumina la luz parpadeante y los dorados del Santísimo.

¡Yo mismo, maldita sea, interpuesto entre Dios y el alma atormentada!

No son ya los pensamientos y los despistes, la torpe imaginación o el sueño, soy yo en persona, transparente como un demonio, a quien tengo que esquivar para ver al buen Jesús.

Me muevo ansioso y no encuentro un buen ángulo de visión, todo es fugaz y, entiendan por favor, endeble.

(Carlos Esteban lo sabe, doy fe).

Una señora beata me mira como si estuviera loco o borracho y menea la cabeza detrás de mí, con lo que otra sombra, la suya, se añade al baile de máscaras que me separan de mi Padre. ¡Dios, situación insoportable!

Y no tengo un mazo para romper el cristal -tampoco lo tendremos en el Purgatorio-.

Ahora, el reflejo de la buena señora se aleja y llegan aquellos otros de los carteles del corcho parroquial: horarios de Misas y confesiones, lo de Cáritas, lo del coronavirus y lo de la catequesis de hace un año. En este bosque de imágenes endebles intuyo un crucifijo.

Sí. No hay duda. Cristo en el Calvario.

Olvidado y cubierto por el ruido del mundo en forma de cartel.

El mundo del ruido en aquel silencio del templo censurado se hacía evidente hasta la náusea.

No podía hacer nada. Ver a Cristo en el sagrario a través de un espejo manchado con mi sombra.

Intuir la Cruz de Cristo entre carteles de antigua estafeta postal.

Sufrir el calor húmedo y las moscas que se colaban empujadas por ráfagas de viento cálido del sur.

Había llegado la hora. Me puse en pie y volví al mundo.

Volver al mundo es un alivio cuando dejas el Purgatorio: es verdad que no hay en la tierra sufrimientos comparables.

Ver a tu novia, a tu hijo, a tu madre, allí, tras un cristal, intuirles más bien, y no poder siquiera acercarte.

El solo pensamiento del abrazo imposible, del beso y la caricia inalcanzables destrozan cualquier corazón.

Recuerdo mis primeras lecturas en casos así: el padre Larrañaga, el Vía Crucis del padre Villarroel y los lejanos textos de Martín Descalzo y su discípulo, don Santiago Martín. Primeras piedras que convivían entonces con generosos destilados espirituosos. O espirituales. Quién sabe.

Sean buenos, si pueden. Y como no podrán, acostúmbrense al tormento de amor que les espera.

Por mi parte, ay, soy muy del mundo. Es mucho más cómodo.