Escrito por el siervo de Dios Manuel Martín Fernández-Mazuecos

Cuento de Reyes

La noche era serena, viento helado azotaba las chimeneas y tejados de la ciudad. El cielo puro, sin una nube que empañase su mágico brillo semejaba un manto azul de Cachemira salpicado de perlas que reverberaban a la pálida luz de la luna. Los muros de la ciudad enviaban su sombra sobre las huertas cercanas.

Era el día de Reyes, víspera del día quizás más feliz de la infancia soñadora, que teje doradas redes alrededor de los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar. Día de Reyes, día feliz que todo hombre recuerda con emoción en el ocaso de su vida y que goza con el anhelo de sus pobres pequeñuelos, todos los niños le esperan con ansias y en el seno de la familia prometen ser buenos para que los Reyes, que todo lo ven por las chimeneas, se dignen visitarles…

Las calles de la ciudad estaban animadas como nunca; las tiendas derramaban la luz a torrentes por sus lujosos escaparates; las gentes entraban y salían de las tiendas con el gozo retratado en el semblante y el corazón lleno de alegría. Todo era animación y movimiento.

Por una de las calles de la ciudad marchaba una mujer pobremente vestida. Era la verdadera encarnación de la miseria; su demacrado rostro revelaba el hambre que sufría; su flácido pecho subía y bajaba violentamente encerrando hondos suspiros. La pobre ropa que vestía no era suficiente para impedir que el frío maltratase las flojas carnes. Envuelto en un mantón llevaba a su hijo, hermosa criatura de 3 años de edad, moreno, con el pelo negro como el azabache que relucía al recibir la luz. Sus ojos negros, vivos e inteligentes, se fijaban en los escaparates de las tiendas y su rosada boca a veces balbucía: “Made, made, yo quero un caballo”, y la pobre mujer oyendo aquella vocecita, corría, volaba por las calles en dirección de su mísero tugurio.

Atormentada por la pena y sufriendo el frío, llevó la poca ropa que tenía al Monte de Piedad para poder cenar aquella noche. Con el dinero que la dieron, atravesaba la población en busca de comprar algo, pero el niño, alma infantil hecha solo para gozar, viendo aquellos juguetes y dulces, lloraba, sufría al ver que no podía gozar de aquellas cosas y tendía sus bracitos queriendo abrazar aquellos juguetes no hechos para él; y la madre corría, volaba llevando en sus oídos la impotente vocecita de su hijo.

Sacrificando lo último que le quedaba, la vergüenza, pidió limosna. Pidió por caridad algún socorro para aquel niño, que en tan augusta noche no podía satisfacer su ilusión. Pero en vano. La gente pasaba a su lado deprisa, alegre, sin fijarse en el prójimo indigente y no le hacían caso. ¡Vil gusano caído en la corriente de aquel humano arroyo, no podía salvarse si no fuera por un milagro! Y la madre sintiendo renacer como nunca esa llama de amor maternal, abrazó a su hijo querido y, dirigiendo una feroz mirada a los egoístas transeúntes, huyó de la gente y se escondió en la oscuridad de su inmunda buhardilla.

La luna, derramando sus plateados rayos por las abiertas ventanas, iluminaba la buhardilla. Un par de sillas y una mesa constituían el mobiliario de aquella estancia. En un rincón había una pequeña cuna y un colchón con algunas mantas; las ventanas sin cristales dejaban pasar las inclemencias del tiempo. Por la desvencijada y vieja escalera subía Luisa, pues este era su nombre, con su niño en brazos. Abrió la puerta y penetró en su pobre vivienda a oscuras, solo alumbrada por la luna.

Comenzó Luisa a preparar la cena; con unos carbones medio encendidos que tenía, quiso calentar la leche, cena de su hijito, y mientras tanto le empezó a desnudar. La dulce charla del pequeño la distraía de sus pesares; la imaginación del niño volaba en pos de la luminosa estrella de los Magos y que él recordaba haberlo oído a su madre.

Contento con esa alegría propia de los niños que no conocen tristezas y pesares humanos, decía a Luisa: “Made, los Reyes me traerán juguetes y dulces porque yo soy bueno, ¿verdad que sí?” Mas la pobre madre, ocultando su profundo pesar y sorbiendo las ardientes lágrimas que querían salirse de sus preñados ojos, le dijo: “Tontín, toma la leche y duérmete, los Reyes no vendrán porque hace mucho frío”. El niño calló, pero una profunda arruga surcó su frente; ya casi se dormía cuando llamó a su madre y le dijo: “¿Por eso no vienen? Pues yo quiero que vengan, sí yo lo quiero”. Y acompañando la acción a la palabra, dejó escapar dos lágrimas que, corriendo por sus aterciopeladas mejillas, fueron a caer entre los sedosos cabellos de Luisa, que anegada en llanto, cubría de besos a su hijito. Y después, cayendo de rodillas ante un crucifijo, exclamó: “Dios mío, ¿hay piedad para un pobre desvalido?”.

El niño se durmió. Su plácido rostro tenía los rasgos de un alma infantil; su entreabierta boquita dibujaba a veces una sonrisa… soñaba, soñaba que los ángeles del cielo bajaban, le suspendían con sus inmaculadas alas y le llevaban ante el trono del Altísimo. Allí, rodeado de esplendoras luz e innumerables coros de ángeles, estaba el Niño Dios. A sus pies y rindiéndole homenaje estaban los Reyes Magos. Extasiado ante cuadro tan sublime, el niño cayó de rodillas y fijó su vista en el Divino Infante, que le correspondió con celestial sonrisa.

El niño se despertó y empezó a gritar: “Made, he visto al Niño Jesús adorado por los Reyes y me vana traer una escopeta y caramelos”. Volvió a dormirse, la plácida sonrisa volvió a brotar de sus labios y su espíritu libre de la naturaleza comenzó a velar por las etéreas regiones, donde todo son sueños y alegrías.

Mientras tanto, la madre, poseída de la devoción de toda mujer cristiana, volvió a caer ante el crucifijo y con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: “Dios mío, conceded a un tierno espíritu infantil la gracia de ser feliz en una hora. Pobre soy, en vuestras manos me encomiendo”. Y rendida por el trajín del día, durmiese alumbrada por un rayo de luna que se filtraba por el desnudo ventanuco.

Amanecía. Leves reflejos de la luz alumbraban los copos de nieve que empezaban a caer; los copos, cual lluvia de pétalos de gardenia, iban cubriendo cual inmensa sábana las calles y tejados de la ciudad. A pesar de las nieves, la vida de las calles se iba animando.

Cualquier observador que se hubiera detenido a mirar los balcones de alguna, vería aparecer rostros somnolientos que, cogiendo algunos objetos del balcón, volvían a desaparecer rápidamente. Son los niños que, levantándose más temprano que de costumbre, corren a recoger los regalos de los Reyes.

Cosa parecida sucedía en la buhardilla de Luisa. Su hijo, despertándose muy temprano, corrió a la puerta donde había dejado su zapatito. Luisa, con triste mirada, esperaba el cruel desengaño del hijo. Más cuál no sería su admiración al verle entrar con una escopeta y un cucurucho de almendras.

Luisín saltaba de alegría, amenazando matar a supuestos enemigos. La estancia era pequeña para él; sus gritos de alegría retumbaban en la fría habitación. Luisa con el corazón rebosante de contento, cogió a su hijo de la mano y llevándole ante el crucifijo, le hizo repetir la hermosa oración del Padrenuestro.

El milagro se había verificado, la hora de felicidad pedida por Luisa había sido colmada con creces; mas ni Luisa ni su hijo supieron el origen de aquel regalo. Cavilaron en balde. La caridad cristiana les había socorrido.

Manuel Martín

Talavera de la Reina, enero de 1923

La historia del mártir la recoge nuestra página diocesana:

https://464martires.es/index.php/464-martires/29-toledo/laicos/83-martin-fernandez-mazuecos-manuel

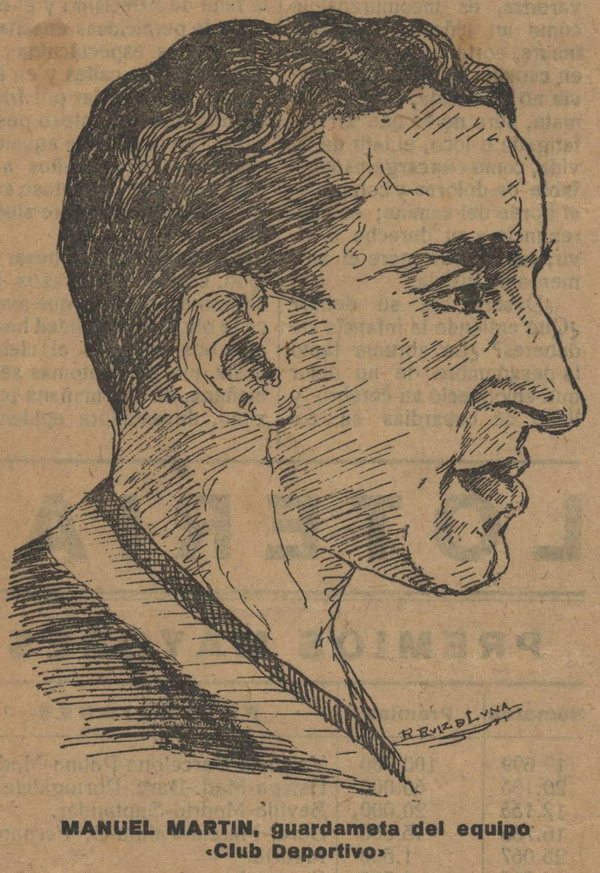

Una caricatura realizada por el famoso Ruiz de Luna:

Finalmente, de derecha a izquierda, tres mártires talaveranos incluidos en la causa de canonización abierta en la Archidiócesis de Toledo: el siervo de Dios José García-Verdugo, el siervo de Dios Manuel Martín Fernández-Mazuecos, autor del cuento que hoy publicamos y el siervo de Dios Manuel de los Ríos, sacerdote. Los tres vinculados con la Acción Católica.