El amor tiene estas cosas

Oh sublimidad humilde, que el Señor del universo, Dios e Hijo de Dios, se humille tanto para esconderse para nuestra salvación, bajo una modesta forma de pan” (San Francisco de Asís)

Posiblemente muchos conocen el cuento de El Príncipe feliz. Lo resumo. Cuenta Oscar Wilde que una golondrina, que emigraba hacia el norte de África, decidió hacer un alto en el camino y detenerse al pie de la estatua del Príncipe feliz. Cuando está a punto de retomar el vuelo, le cae una gota de agua. La golondrina mira hacia el cielo, pensando que llueve, y, con sorpresa, ve que la estatua está llorando.

Posiblemente muchos conocen el cuento de El Príncipe feliz. Lo resumo. Cuenta Oscar Wilde que una golondrina, que emigraba hacia el norte de África, decidió hacer un alto en el camino y detenerse al pie de la estatua del Príncipe feliz. Cuando está a punto de retomar el vuelo, le cae una gota de agua. La golondrina mira hacia el cielo, pensando que llueve, y, con sorpresa, ve que la estatua está llorando.

Cuando la golondrina le pregunta al Príncipe feliz por qué llora, éste le dice que, desde el pedestal tan alto en que se encuentra, ve toda la miseria que hay en la ciudad. Entonces le pide al pájaro que le quite las piedras preciosas y el oro que lo adornan y se lo lleve a las personas pobres y enfermas. Al final, después de que la golondrina ha repartido todo el oro de la estatua, quedó sólo la coraza de plomo y, a sus pies, el pájaro muerto por el frío y el agotamiento.

El Ayuntamiento de la ciudad, al ver que la estatua había perdido toda su belleza, decidió quemarla. Pero quedó el corazón de plomo que no se derritió con el fuego y que tiraron a la basura, junto con la golondrina muerta. Entonces Dios dijo a sus ángeles: “Traedme las cosas más preciosas de la ciudad”. Y los ángeles le llevaron el corazón de plomo del Príncipe feliz y la golondrina.

Cada vez que leo este cuento, me parece (mutatis mutandis que diría alguno, o analógicamente que diría algún otro) una maravillosa alegoría de la Eucaristía. Pocas veces reparamos en un gesto tan sencillo, como impresionante cuando lo pensamos, como es la partición del pan eucarístico por el sacerdote, momentos antes de la comunión. Es Cristo quien se rompe y se da como alimento para que tengamos vida eterna.

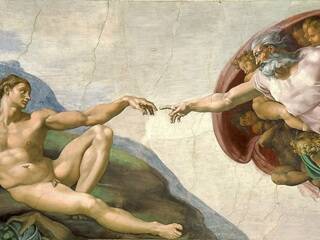

Se da del todo, sin reservas, sin guardar nada para si. El amor tiene estas cosas. Poco necesita el Señor para entregarse. Aquí, de nuevo, Dios desciende, como si abandonase otra vez la gloria del cielo para ir al encuentro de cada uno de nosotros. Es la gran aventura del amor de Dios y de su humildad que entrega la vida.

¿Quién es capaz de comprender el amor de Dios? Por muchas vueltas que le demos, siempre acabamos en el misterio. El misterio de Dios hecho hombre; el misterio de Dios que entrega su vida por el hombre; y el misterio de la fe de ese Dios que se queda con el hombre en la Eucaristía. Y cada uno de estos misterios sólo se pueden explicar desde el amor. El amor de Dios que dio a su Hijo unigénito para que el hombre tenga vida eterna. El amor de Dios que da la vida por sus amigos. Y el amor de Dios que se da hasta el final.

Ninguno de los grandes logros en la vida del hombre surge del mero pensar. Todos brotan del corazón y del amor. Pero el amor tiene su propio ‘por qué’ y ‘para qué’. Por más que habrá que estar abierto a ello, pues de lo contrario no se entiende nada. Pero, ¿qué ocurre cuando es Dios el que ama, cuando lo que se revela es la profundidad y el poder de Dios? ¿De qué será capaz entonces el amor? Sin duda, de una gloria tan grande que, a quien no tome el amor como punto de partida, todo tendrá que parecerle locura y sinsentido[1].