Absolutamente con todo

Se te manda que ames a Dios ‘de todo corazón’, para que le consagres todos tus pensamientos; ‘con toda tu alma’, para que le consagres la vida; ‘con toda tu inteligencia’, para que consagres todo tu entendimiento a Aquel de quien has recibido todas estas cosas. No deja parte alguna de nuestra existencia que deba estar ociosa y que dé lugar a que quiera gozar de otra cosa (San Agustín).

Cuenta Dominique Lapierre en Más grandes que el amor que, en cierta ocasión, la hermana Bandona, misionera de la caridad en Calcuta, estaba rezando en la capilla de las hermanas. Detrás de unas cortinas estaba escondida Ananda, una niña leprosa a la que las hermanas habían recogido de las calles. Cuando la hermana la vio, la pequeña preguntó: ¿Por qué pierdes tanto tiempo encerrándote en la capilla sin hacer nada? La religiosa respondió: Tengo que dedicar tiempo a mi esposo. Cuando la Madre Teresa puso a las hermanas un tiempo de adoración, las propias misioneras le pidieron, a pesar de todo el trabajo que tenían, todavía más.

Cuenta Dominique Lapierre en Más grandes que el amor que, en cierta ocasión, la hermana Bandona, misionera de la caridad en Calcuta, estaba rezando en la capilla de las hermanas. Detrás de unas cortinas estaba escondida Ananda, una niña leprosa a la que las hermanas habían recogido de las calles. Cuando la hermana la vio, la pequeña preguntó: ¿Por qué pierdes tanto tiempo encerrándote en la capilla sin hacer nada? La religiosa respondió: Tengo que dedicar tiempo a mi esposo. Cuando la Madre Teresa puso a las hermanas un tiempo de adoración, las propias misioneras le pidieron, a pesar de todo el trabajo que tenían, todavía más.

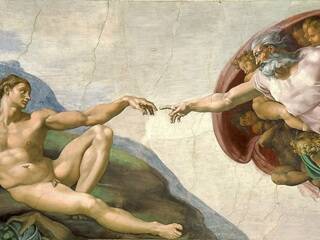

La adoración es, junto con la acción de gracias, el desagravio y la petición, uno de los actos fundamentales de la virtud de la religión. Es decir, “aquella virtud que da a Dios el culto debido”. Es el acto religioso más grande que el hombre puede realizar, porque es fruto de la admiración del hombre ante la grandeza de Dios.

Ahora bien, la adoración no es simplemente un acto externo. Tampoco es algo puntual. La verdadera adoración conlleva toda la persona. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser (Marcos 12, 30), es decir, absolutamente con todo. Adorar es, entonces, una actitud profunda, en la que se pone en juego toda la vida, porque es todo el ser (inteligencia, entendimiento y voluntad) quien reconoce a Dios como lo absoluto.

Y ¿por qué cuesta tanto adorar a Dios? ¿por qué lo reducimos a un momento del día? Quizás porque hemos perdido la humildad y la sencillez necesaria para amar a Dios con todo nuestro ser.

Humildad porque nos creemos la medida de todas las cosas, en consecuencia sustituimos a Dios, convirtiéndonos en un pequeño dios. Por otra parte, tendemos a pensar que si entregamos a Dios todo lo que somos, en esto consiste también la adoración, perdemos la libertad.

Y nos falta también sencillez. Esa sencillez que nos lleva a dejarnos sorprender; a maravillarnos por las cosas que suceden a nuestro alrededor, aunque las hayamos visto mil veces. ¿No habremos caído en una especie de “rutina espiritual” y ya no esperamos nada nuevo de Dios?

Y, sin embargo, cuando reconocemos nuestra condición de criaturas, entonces descubro que la adoración del único Dios libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo[1]. La adoración, en definitiva, hace que el centro de nuestra atención ya no esté en nosotros mismos. Nos obliga a dejar lo superficial para ir a lo fundamental. Entonces descubrimos que la vida cobra sentido auténtico cuando se busca a Dios.

‘Grande eres Señor, y laudable sobremanera; grande tu poder y tu sabiduría no tiene número’ (Sal 144, 3). ¿Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y precisamente el hombre que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios? Con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti[2].