Paradojas

A vosotros toca el deber de alimentar su esperanza, de compartir sus dificultades, inspirándoos en la caridad de Cristo que consiste en la atención, ternura, compasión, acogida, disponibilidad e interés en los problemas de la gente, por la cual se está dispuesto a empeñar la vida (Benedicto XVI)

¿Quién no ha visto alguna vez la película La vida es bella? Y si no la has visto, te animo a que lo hagas. Es fantástica, entre otras cosas porque, además de entretener, cosa que se agradece, hace pensar, algo que no viene mal de vez en cuando.

¿Quién no ha visto alguna vez la película La vida es bella? Y si no la has visto, te animo a que lo hagas. Es fantástica, entre otras cosas porque, además de entretener, cosa que se agradece, hace pensar, algo que no viene mal de vez en cuando.

Hay en esa película, entre muchas, una escena que me llamó la atención cuando la vi. El protagonista, Güido, está aprendiendo, con su tío, el oficio de camarero. Éste le enseña a su sobrino cómo tiene que hacer la reverencia ante los clientes. Güido entonces empieza a inclinarse más y más, hasta casi tocar el suelo con la cabeza. El tío le explica cómo tiene que hacerlo correctamente y dice: Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor, pero no es siervo de los hombres.

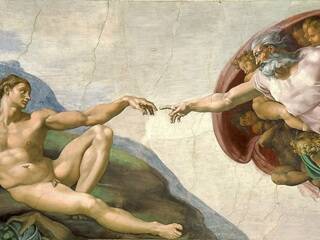

El cristianismo está lleno de paradojas. Dios, Creador de Cielo y Tierra, se hace servidor de los hombres. Hay que morir para vivir. El que guarda la vida, la pierde; el que la pierda, la gana. Los primeros son los últimos y los últimos los primeros. El que quiera ser el primero que sea el servidor de todos. Hay que hacerse pequeño para llegar a ser grande. Y no te cuento si hablamos de las bienaventuranzas. ¡Es una locura! Sin embargo, ¡a cuántos locos ha arrastrado tras de sí!

El problema es que esto de ser servidor de todos y el último no es optativo. Hay que pasar por ahí si se quiere ser discípulo, porque éste no es más que su maestro. Y Cristo ha dado pruebas de esa entrega hasta la última gota de su sangre.

¡Y hay tantas ocasiones! No hace falta hacer nada especial o extraordinario tipo Felix Baumgartner lanzándose al vacío para superar la velocidad del sonido. No, no se trata de eso. Las ocasiones que se nos presentan en la vida diaria son más sencillas, y quizás por eso más difíciles, porque pasan desapercibidas. Nadie las ve. Es como esa limosna que se da sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda.

La verdadera entrega es oculta, humilde, sin apariencias. Poner o recoger la mesa. Sonreír aunque estés cansado. Escuchar algo que parece sin importancia. Un detalle de cariño con la persona a la que queremos, porque tantas veces damos por sentado el amor, que nos olvidamos de avivarlo. Y todo esto, ¿por qué? Porque Cristo se ha entregado por mí. Porque soy, al menos de nombre, discípulo suyo, y si quiero serlo de verdad tendré que vivir como Él vivió, o al menos intentarlo.

Mira cómo su abajamiento no ha sido causa de mengua, sino que ha producido innumerables beneficios, millares de acciones buenas ha hecho que su gloria brillara con mayor resplandor. Cuando se trata de Dios, que no necesita nada porque nada le falta, el hecho de humillarse ha reportado un provecho: ha aumentado el número de sus servidores y ha extendido su reino[1].