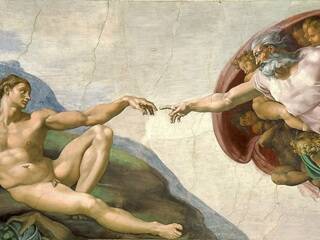

¿Quién puede salvarse?

No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical: adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. El discípulo de Jesús, siguiendo, mediante la adhesión por la fe, a aquél que es la Sabiduría encarnada, se hace verdaderamente discípulo de Dios (Juan Pablo II)

La señora Luisa rondaba los ochenta años. Había vivido en el barrio toda la vida. Era de las asiduas en la parroquia donde yo estaba de pastoral. Rezaba el rosario y después la Misa. Sin embargo, desde hacía unas semanas estaba preocupada. Algo le rondaba por la cabeza. El obispo había estado en la parroquia para presentar el Catecismo de la Iglesia Católica. La señora Luisa se compró uno, pero algo le creaba un poco de angustia. Al final, se decidió a resolver ese problema, que tanto la preocupaba, preguntando al párroco.

La señora Luisa rondaba los ochenta años. Había vivido en el barrio toda la vida. Era de las asiduas en la parroquia donde yo estaba de pastoral. Rezaba el rosario y después la Misa. Sin embargo, desde hacía unas semanas estaba preocupada. Algo le rondaba por la cabeza. El obispo había estado en la parroquia para presentar el Catecismo de la Iglesia Católica. La señora Luisa se compró uno, pero algo le creaba un poco de angustia. Al final, se decidió a resolver ese problema, que tanto la preocupaba, preguntando al párroco.

Un día, después de rezar el rosario y antes de la Misa, entró en la sacristía con el Catecismo de la Iglesia Católica en la mano. Preguntó al párroco: Don José, ¿hay que aprenderse esto para ir al cielo?

¿Qué hay que hacer para salvarse? La respuesta ya la dio el Padre Loring. No pretendo pisarle el terreno. Mi intención es otra. A veces tengo la impresión, quizás me esté proyectando, de que caemos en una especie de estrés devocional, o en un triatlon espiritual, o en algo parecido a un maratón místico. Hago oración, rezo el rosario, voy a Misa, hago, hago, hago, como si quisiera comprar mi salvación…. Es ese cumplimiento (cumplo y miento) que me lleva a olvidar lo fundamental, amar a Dios y no buscarme en las cosas de Dios.

Cuando el joven rico pregunta a Jesús sobre lo que tiene que hacer para ganar la vida eterna, y el Señor le dice: “cumple los mandamientos”, aquel joven debió pensar, “ya verás, te voy a dejar con la boca abierta”. Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño… (Marcos 10, 20). Y el que se quedó con la boca abierta fue él. ¡Pobre! Había caído en la trampa de la ley. …al hacer de la práctica de la ley condición para la salvación, nos instalamos en una lógica según la cual la salvación no proviene del amor gratuito de Dios manifestado en Cristo, sino de las obras realizadas por el hombre[1].

La trampa de la ley, ese hacer, el cumplimiento, me lleva a creer que todo depende de mis fuerzas. ¡Qué sí!, que Dios cuenta conmigo, con mi correspondencia a la gracia, con mi respuesta libre. Eso está claro. Sin embargo, no puedo caer en esa especie de relación mercantilista con Dios, que no se basa en el amor ni en la confianza en la misericordia divina, sino en el temor.

Cuentan de un hombre que al morir se presentó ante San Pedro. Éste le dijo: Mira, para entrar en el cielo tiene que conseguir 1.000 puntos. Así que ve diciendo todo lo que has hecho y vamos sumando. Aquel hombre, un poco desconcertado, empezó: Pues, vamos a ver. He ido a Misa todos los días de diario desde que tengo quince años. San Pedro saca la calculadora y dice: ¡medio punto! Bueno, dice el otro con cara de susto, también he rezado rosarios… incontables. Tengo hasta los dedos desgastados. Dice San Pedro, calcula cuántos. Responde el hombre, unos cien mil. Parece un poco exagerado, contesta San Pedro, pero démoslo por bueno y calculemos. Toma la calculadora, teclea: 0,75 puntos (sumado a lo anterior). Aquel hombre empieza a sudar: También me he flagelado… tengo la espalda como un colador… Y he leído todas las vidas de los santos, incluida la del Cura de Ars, hacia delante, hacia atrás, en español, inglés, italiano, chino. De nuevo calcula San Pedro: 0,90.

Después de cinco horas hablando, sin saber que inventarse, se tira al suelo y dice: No, no, esto es imposible. Señor, o me metes tú, o yo no puedo entrar. Y en ese momento suena la campana: ¡1.000 puntos! Para dentro[2].