El secreto de la Iglesia

He vivido en Roma casi cinco años. Regreso al menos una vez al año, para dedicar un tiempo al estudio y la investigación. Cada vez que vengo, lo primero que hago es ir al Vaticano y nunca ha dejado de sorprenderme la grandeza de una iglesia, la Basílica de San Pedro, que tiene tan magníficas proporciones.

He vivido en Roma casi cinco años. Regreso al menos una vez al año, para dedicar un tiempo al estudio y la investigación. Cada vez que vengo, lo primero que hago es ir al Vaticano y nunca ha dejado de sorprenderme la grandeza de una iglesia, la Basílica de San Pedro, que tiene tan magníficas proporciones.

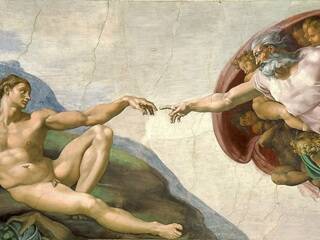

Tampoco deja de maravillarme la cantidad de turistas que visitan el Vaticano, la Basílica, los Museos Vaticanos, la cripta donde están las tumbas de los Papas, la cúpula… Muchos, por no decir todos, admiran la piedad de Miguel Ángel; el baldaquino de Bernini, la columnata que rodea la Basílica. Se quedan sorprendidos contemplando la Capilla Sixtina, o cualquiera de las grandes imágenes que están allí, para la veneración de los fieles.

Sin embargo, sólo algunos se dan cuenta de que, entre tantas maravillas, el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, esconde un secreto. Es su tesoro más preciado, que no ha sido fotografiado; que permanece, podríamos decir, casi oculto y, con frecuencia, pasa desapercibido para los turistas…

Muy cerca de donde actualmente se encuentra la tumba de Juan Pablo II, está la capilla del Santísimo, donde todos los días se hace la exposición desde primera hora de la mañana hasta la tarde. Ese es el tesoro más grande que encierra la Basílica. Ese es el gran secreto que guarda el Vaticano, y todos los templos del mundo, y sostiene a la Iglesia.

…la Iglesia ‘vive de la Eucaristía’… La Eucaristía es Cristo que se nos entrega, edificándonos continuamente como su cuerpo. Por tanto, en la sugestiva correlación entre la Eucaristía que edifica la Iglesia y la Iglesia que hace a su vez la Eucaristía, la primera afirmación expresa la causa primaria: la Iglesia puede celebrar y adorar el misterio de Cristo presente en la Eucaristía precisamente porque el mismo Cristo se ha entregado antes a ella en el sacrificio de la Cruz[1].

En la Eucaristía se muestra, al tiempo, la grandeza y la fragilidad de Dios. Grandeza, porque ha querido que el misterio de la redención permanezca en el tiempo. El sacramento de la Eucaristía nos remite siempre a aquel momento en el que Cristo entregó su vida por nosotros. Y fragilidad, porque esa grandeza está contenida en un pedazo de pan. Muestra la humildad de un Dios que no sólo se ha hecho siervo, ha muerto en la cruz, sino que ha querido permanecer con nosotros bajo la apariencia de pan, es decir, de un alimento sencillo y a la vez imprescindible.

La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor, y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. En efecto, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio[2].

Esta entrega de Cristo y su presencia en la Eucaristía nos muestran el amor de Dios por cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, nos trasforma en testigos de ese amor. La Eucaristía debe cambiar el corazón del creyente y formar en él entrañas de misericordia. Hay en todo esto una exigencia. Quien participa de la Eucaristía no puede pasar indiferente ante el sufrimiento humano. No puede volver la vista ante situaciones injustas. No puede pasar de largo ante el odio y el rencor. Quien participa de la comunión en el Cuerpo de Cristo, tiene que ser él mismo instrumento de la comunión entre los hombres.

… la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse ‘pan partido’ para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Pensando en la multiplicación de los panes y los peces, hemos de reconocer que Cristo sigue exhortando también hoy a sus discípulos a comprometerse en primera persona: ‘dadles vosotros de comer’ (Mt 14,16). En verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo[3].