La sinfonía del Espíritu

La primera vez que fui a un concierto, tendría 11 o 12 años, no lo recuerdo bien. Fue con motivo de una actividad organizada por el colegio. Nos llevaron a un auditorio donde, después de explicarnos qué es una orquesta y cómo se forma, asistimos a un concierto.

La primera vez que fui a un concierto, tendría 11 o 12 años, no lo recuerdo bien. Fue con motivo de una actividad organizada por el colegio. Nos llevaron a un auditorio donde, después de explicarnos qué es una orquesta y cómo se forma, asistimos a un concierto.

Al principio, cuando empezaron los ensayos, aquello era un ruido espantoso. Cada instrumento tocaba a su aire. No había ninguna coordinación en todo aquello. Eso duró unos minutos. En seguida llegó el director de la orquesta, dio unos pequeños toques con su batuta en el atril, y comenzaron a tocar siguiendo la partitura. Entonces sí, eso ya era otra cosa.

Recuerdo que disfrute mucho. Sobre todo me impresionó el director de la orquesta. Ver a un señor que movía los brazos hacia arriba y hacia abajo como si fuera un guiñol manejado por cuerdas invisibles. Sus movimientos parecían descoordinados, sin sentido. Y, sin embargo, esos movimientos eran los que daban unidad a todo aquel enjambre de personas.

En una orquesta hay una gran variedad de instrumentos. Cada uno tiene su propio sonido y su propia misión. Tiene que tocar unas notas concretas; las suyas y no otras. Ahora bien, si todos tocan a la vez, cada uno sus propias notas, sin tener en cuenta la partitura y al director de la orquesta, no hay música, sino ruido. La sinfonía sólo aparece cuando, siguiendo las órdenes del director, cada instrumento cumple su papel en relación y unión a los demás.

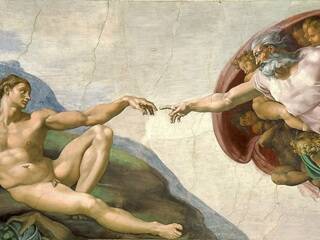

Al igual que en una orquesta, en la Iglesia hay diversidad de instrumentos, que son los ministerios, carismas y vocaciones que suscita el mismo Espíritu para el bien común, es decir, para la edificación del Cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su misión salvadora en el mundo. El Espíritu Santo actúa para que la Iglesia sea el lugar propio donde se realiza la comunión de los creyentes con Dios y de estos entre sí. Es el principio de unidad de todos los bautizados.

Los carismas son dones del Espíritu que revelan, en cada momento histórico de la Iglesia, qué se debe poner de relieve de la vida del Señor. En consecuencia ningún cristiano, que en un momento descubre un carisma concreto, puede erigirse como norma única y absoluta de interpretación del Evangelio y en posesión de la única verdad que es Cristo, pues el sentir del Espíritu está inseparablemente unido al sentir de la Iglesia y al servicio del único Cuerpo de Cristo.

La relación entre unidad y diversidad no se puede contemplar en clave de tensión dialéctica. La unidad de la Iglesia no es unidad a pesar de la diversidad, ni una diversidad a pesar de la unidad. Por el contrario, la unidad y la diversidad de los servicios y carismas en la Iglesia son dos dimensiones constitutivas de la comunión. En cambio seria división la ausencia de aquella caridad que es vínculo de la perfección.

La caridad que está en la raíz de la comunión, y en la que todos debemos progresar constantemente en el Espíritu Santo, comporta el respeto y la comprensión de los demás. La Iglesia es una por la unidad en la caridad, porque todos está unidos por el amor de Dios y entre sí por el amor mutuo[1].

En consecuencia, es siempre el único y el mismo Espíritu el principio dinámico de la variedad y de la unidad de la Iglesia. La diversidad de dones, de carismas y de servicios que el Dios Trinitario distribuye, proceden de su unidad y tienden a su unidad. Unidad que se realiza en la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y se despliega en una multitud de miembros.

… el Espíritu Santo, aunque es único, y con un solo modo de ser, e indivisible, reparte a cada uno la gracia según quiere. Y así como un tronco seco que recibe agua germina, del mismo modo el alma pecadora que, por la penitencia, se hace digna del Espíritu Santo, produce frutos de santidad. Y aunque no tenga más que un solo e idéntico modo de ser, el Espíritu, bajo el impulso de Dios y en nombre de Cristo, produce múltiples efectos…[2]