Os daré pastores...

Cuenta San Juan de Ávila que San Francisco de Asís fue ordenado diácono más por obediencia que por voluntad propia. Sin embargo, el santo no se atrevía a recibir la ordenación sacerdotal, a pesar de la insistencia de muchos. Decidió entonces encomendarse al Señor para que le hiciera ver su voluntad. En cierta ocasión, mientras meditaba sobre todo esto, se le apareció un ángel con un frasco de cristal en la mano, que contenía un licor claro y resplandeciente. El ángel le dijo: Francisco, tan clara, como este licor y este vaso ha de ser el alma del sacerdote. El santo comparó aquello con su alma y decidió no ordenarse sacerdote[1].

Cuenta San Juan de Ávila que San Francisco de Asís fue ordenado diácono más por obediencia que por voluntad propia. Sin embargo, el santo no se atrevía a recibir la ordenación sacerdotal, a pesar de la insistencia de muchos. Decidió entonces encomendarse al Señor para que le hiciera ver su voluntad. En cierta ocasión, mientras meditaba sobre todo esto, se le apareció un ángel con un frasco de cristal en la mano, que contenía un licor claro y resplandeciente. El ángel le dijo: Francisco, tan clara, como este licor y este vaso ha de ser el alma del sacerdote. El santo comparó aquello con su alma y decidió no ordenarse sacerdote[1].

Leí por primera vez esta anécdota cuando ya estaba ordenado. No sé qué habría hecho de haberla leído antes. Si San Francisco no se consideró digno de ser sacerdote, comparándose con aquel líquido, posiblemente ninguno lo es. Esto fue lo primero que pensé. Luego me vino a la cabeza aquel texto de San Pablo: Dios ha escogido más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte (1 Co 1,27). Me consolé algo. Incluso pensé que esas palabras del apóstol, eran una ventaja y, en el caso del sacerdote, tenía que ser así. ¿Cómo? ¿He leído bien? Podrá preguntarse algún lector. Pues sí, has leído bien.

Me explico. Si consideramos lo que significa ser sacerdote, nadie tendrá el grado de santidad necesario o suficiente para ser merecedor del sacerdocio. ¡El don siempre es más grande! Y es hermoso que sea así. Es hermoso que un hombre nunca pueda decir que ha respondido plenamente al don. Es un don y también una tarea: ¡siempre! Tener conciencia de esto es fundamental para vivir plenamente el propio sacerdocio[2].

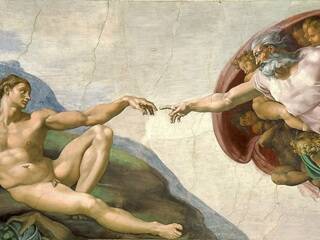

Don y tarea. El sacerdocio es una vocación, por tanto un don. Llamada de Dios que elige a un hombre para actuar en la persona de Cristo al servicio de la Iglesia y de los hombres. El sacerdote es representación sacramental de Jesucristo Cabeza y Pastor. Esto no hace a los pastores de la Iglesia mejores. Es cierto que todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Ahora bien, también lo es que los sacerdotes están obligados de manera especial a alcanzar esa perfección, ya que, consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden, se convierten en instrumentos vivos de Cristo[3].

Y es tarea, porque el sacerdote esta envuelto en debilidades. No quiero con esto justificar el pecado. No se trata de eso. Se trata de ser consciente de la fragilidad en la que se sostiene el ministerio sacerdotal. Descubrir esto lleva a la confianza en la misericordia divina. Lleva a descubrir que el sacerdote solo, con sus propias fuerzas, no puede nada, o mejor, no tiene ningún poder, y si lo tiene es porque, sacramentalmente, obra en la persona de Cristo. Al mismo tiempo, ser consciente de la propia debilidad hace del sacerdocio una aventura apasionante, en la que el Espíritu Santo actúa de forma sorprendente, haciendo que el sacerdote vaya, poco a poco, teniendo los mismos sentimientos de Cristo buen pastor.

¿Y cuáles son esos sentimientos? Cristo se presenta como siervo, que entrega su vida por los hombres, con humildad. Es un Pastor compasivo y misericordioso. Busca al que está perdido y ofrece su perdón a los pecadores. Consuela al abatido y cura las heridas del corazón. Sostiene en el dolor y da el alimento que perdura. Así también el sacerdote, haciendo suyo este amor, guiado por la caridad pastoral, imita a Cristo en su entrega.

Debéis ser un resplandor del mismo Jesús. Vuestra mirada debe ser la suya, vuestras palabras sus palabras. La gente no busca vuestros talentos, sino a Dios en vosotros. Llevadlos a Dios, pero nunca a vosotros mismos… Vuestro deseo debe ser ‘dar sólo a Jesús’ en vuestro ministerio[4].