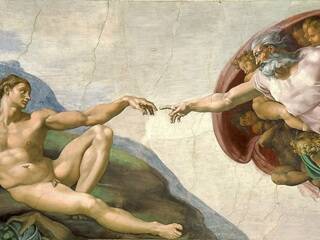

El verdadero conocimiento de Dios

Si nos examinaran sobre los conocimientos que tenemos de Dios, ¿qué nota sacaríamos? Hay quienes conocen lo elemental de la fe, las oraciones que aprendieron de niños, los mandamientos, los sacramentos… Habrá quien tenga conocimiento de teología o de alta teología: ha estudiado filosofía, Sagrada Escritura, moral, teología dogmática, etc.; y también, como se suele decir, “doctores tiene la Iglesia”, habrá eruditos que, día y noche, están sumergidos en grandes tratados, intentando escudriñar los misterios de Dios. Ahora bien, el mayor o menor conocimiento de las cosas sobre Dios, ¿demostraría que conozco a Dios?

Si nos examinaran sobre los conocimientos que tenemos de Dios, ¿qué nota sacaríamos? Hay quienes conocen lo elemental de la fe, las oraciones que aprendieron de niños, los mandamientos, los sacramentos… Habrá quien tenga conocimiento de teología o de alta teología: ha estudiado filosofía, Sagrada Escritura, moral, teología dogmática, etc.; y también, como se suele decir, “doctores tiene la Iglesia”, habrá eruditos que, día y noche, están sumergidos en grandes tratados, intentando escudriñar los misterios de Dios. Ahora bien, el mayor o menor conocimiento de las cosas sobre Dios, ¿demostraría que conozco a Dios?

Quien dice: ‘Yo le conozco’ y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él (1 Juan 2, 5). Como diría alguien: “está más claro que la sopa de un asilo”. Es decir, puedo tener grandes conocimientos de Dios; puedo haber leído a San Agustín, a Santo Tomás, y todas las encíclicas de Juan Pablo II, si no guardo los mandamientos, no conozco a Dios.

Pero ¿qué significa guardar sus mandamientos? San Juan, en su primera carta, establece una estrecha relación, casi como si fueran términos sinónimos, entre conocer a Dios-cumplir sus mandamientos-amar a Dios. Es como si dijera: me conoce, quien cumple mis mandamientos, y los cumple quien me ama. Dicho de otra forma, sólo el que ama a Dios es quien lo conoce realmente.

Pienso en Santa Teresa del Niño Jesús. Entró en un convento de clausura con 15 años. No estudió en ninguna Universidad, ni Facultad de teología. Sus conocimientos eran los de una niña de su época. Y, sin embargo, Juan Pablo II, en 1997, la proclama doctora de la Iglesia precisamente porque, con su vida, puso de manifiesto la importancia del amor en la vida de la Iglesia:

La caridad me dio la clave de mi vocación. … comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Comprendí que sólo el Amor hacía actuar a los miembros de la Iglesia: que si el Amor se apagara, los apóstoles no anunciarían el Evangelio, los mártires no querrían derramar su sangre... Comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones... Entonces, con alegría desbordante, exclamé: oh Jesús, Amor mío... por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor[1].

El camino del cristiano es el camino del amor. Es el amor el que convierte los corazones. Es, en la entrega de la vida, como el cristiano manifiesta el poder de Dios y la fuerza de la cruz. El amor es el camino para la evangelización. Y esto no es una teoría, sino que se concreta, porque obras son amores y no buenas razones.

Entonces, si tuviera que concretar las características del amor cristiano, me quedaría con lo que explicó el Cardenal van Thuan, en los ejercicios que predicó a Juan Pablo II y a la curia romana en el año 2000[2]:

Ser el primero en amar: amar sin reservas; amar sin esperar nada. Dios siempre ama antes de que nosotros le amemos.

Amar a todos sin excluir a nadie. Amar a las personas concretas, con nombres y apellidos, con su historia y sus circunstancias; sin dejarnos llevar por los prejuicios.

Amar a los enemigos.

Amar dando la propia vida: Dios no da un poco o algo; se da a sí mismo. Sin reservarse nada.

Amar sirviendo. Entregar la vida poco a poco, pasando desapercibido, sin que se note y, en muchas ocasiones, sin que te lo agradezcan.

Sólo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Los Santos —pensemos por ejemplo en la beata Teresa de Calcuta— han adquirido su capacidad de amar al prójimo de manera siempre renovada gracias a su encuentro con el Señor eucarístico y, viceversa, este encuentro ha adquirido realismo y profundidad precisamente en su servicio a los demás. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento[3].