¿Espejo del alma?

La sentencia, que formuló sintéticamente Cicerón, se ha convertido casi en refrán: "La cara es el espejo del alma". Y todos tendemos a concederle crédito, en mayor o menor medida, a veces de forma más instintiva que razonada. A nadie se le escapa que nuestro rostro, en efecto, refleja delatoramente nuestras emociones –enfado o alegría, sorpresa o recelo–, a veces de manera tan fugitiva y sutil que puede pasar inadvertida para nosotros mismos… pero no para quienes nos contemplan, que de inmediato pueden figurarse nuestro estado de ánimo. También los médicos (siquiera cuando los médicos todavía tenían 'ojo clínico' y no se limitaban a aplicar rutinariamente 'protocolos') solían fiarse de la expresión de la cara del enfermo para decretar la enfermedad que lo aquejaba.

Así que la cara, hasta cierto punto, puede en efecto ser espejo del alma, revelando estados anímicos o alteraciones de la salud. Pero estas trazas de vida interior que podemos atisbar o barruntar en el rostro nos llevan con frecuencia –de forma casi intuitiva– a vincular también el carácter o las prendas morales de una persona a la disposición de sus facciones, como si el rostro pudiera revelar nuestra identidad más profunda. Durante siglos, se ha considerado intuitivamente que existe una correlación entre nuestra fisonomía y nuestro ser íntimo; y de esa intuición se ha tratado de hacer una ciencia. Se hizo en la Antigüedad y se ha hecho en fechas mucho más recientes. En el tratado titulado Fisiognomía, escrito por un discípulo de Aristóteles, podemos leer, por ejemplo, que "los que tienen el rostro carnoso son perezosos" y que, en cambio, "los que lo tienen enjuto son diligentes"; también que "quienes tienen la cara pequeña son mezquinos, como los gatos y los monos" y "torpes los que la tienen grande, como asnos y bueyes". Y, en general, para este Pseudo-Aristóteles, quienes tienen facciones desproporcionadas son viles, frente a quienes las tienen proporcionadas, que serían justos y valerosos.

Esta seudociencia fisiognómica, que pretende que en la cara se puede leer el carácter de la persona, y aun su destino, alcanzaría su cenit durante el siglo XIX, con figuras como Cesare Lombroso, que fundaría su 'antropología criminal' sobre el estudio antropométrico de los rasgos faciales, contribuyendo a consolidar en el imaginario popular la convicción de que la fealdad (o siquiera la deformidad de las facciones) estaba asociada al crimen y al mal moral. Aunque también Lombroso tuvo que reconocer que muchos criminales no se ajustaban a las conclusiones deterministas de sus estudios, que durante mucho tiempo disfrutaron de los parabienes de la 'comunidad científica'.

En realidad, pretender que en nuestro rostro se pueden leer los signos de nuestro destino, o los arcanos de nuestra personalidad, más que una ciencia se nos antoja una superstición, semejante a buscar vaticinios en los sueños. Pero pretender fundar una ciencia adivinatoria en los sueños no significa que no existan sueños premonitorios (pues en los sueños se destilan, aunque sea de forma embarullada, revelaciones que no captamos en nuestra vida consciente); e igualmente nuestras facciones pueden transparentar muchas vicisitudes de nuestro mundo interior. De algún secreto modo, nuestro rostro es un palimpsesto en el que se escriben sucesivas escrituras desde fuera (la vida más o menos áspera o amable que llevamos), pero también desde dentro. Así, por ejemplo, es innegable que el cultivo de ciertos vicios (y no sólo la gula o la lujuria) deja su rastro delator en nuestro rostro. Como señalaba Cocteau, a partir de cierta edad todos tenemos el rostro que nos merecemos.

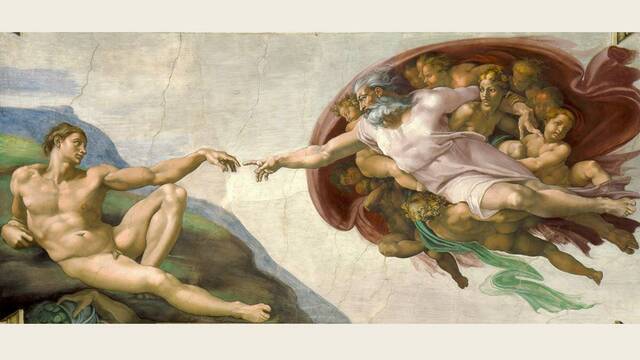

Pero que ciertos desafueros de nuestra vida interior se transparenten en el rostro nada tiene que ver con la creencia por completo desquiciada que identifica la belleza o armonía de las facciones con las sanas pasiones, con las rectas intenciones, con los buenos sentimientos; en definitiva, con un alma también bella. No debemos olvidar que la fealdad y belleza de una persona suele estar dictada por cánones estéticos cambiantes; y tampoco que la belleza suele ser un don pasajero, a veces fugaz, casi un espejismo. Feas de solemnidad han sido algunas de las personas más nobles y santas de la Historia, a juzgar por los retratos que de ellas nos han llegado; y muy hermosas algunas de las más aviesas y malignas. La belleza exterior –o siquiera ciertas formas de belleza exterior– tiene algo de taumaturgia perecedera; y muchos de los efectos que tal taumaturgia provoca en quienes la contemplan tienen más de azufrosos que de divinos. En este sentido, podría decirse que la belleza o fealdad son velos, y no espejos del alma; velos confundidores que nos recuerdan que las apariencias siempre engañan.

Publicado en XL Semanal.