Trata las promesas matrimoniales con la solemnidad que merecen

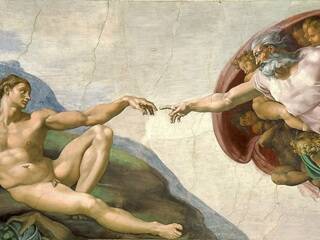

"¡Si hubiera estado allí con mis francos!", dijo el señor de la guerra Clovis [Clodoveo] cuando oyó la historia de cómo Jesús, inocente de toda culpa, había sido condenado a muerte y crucificado.

Clodoveo (465-511), rey de los francos.

Es fácil ser un héroe con la imaginación. Once hombres ansiosos por salir de la sala de deliberación del jurado y volver a sus asuntos votan para condenar al acusado, pero tú, más atento que ellos, pides que se examinen las pruebas de nuevo. Haces lo que habías prometido que harías.

Doce hombres sin piedad [Twelve angry men], de Sindey Lumet (1957), con Henry Fonda.

La mayoría de los hombres de la ciudad quieren que tú, el shérif, te vayas mientras puedas antes de que los hombres malvados lleguen en tren a mediodía del día siguiente. Unos cuantos hombres prometen estar a tu lado, pero uno tras otro van renunciando y te piden que te vayas. Pero te quedas, y haces lo que habías prometido que harías.

Solo ante el peligro [High Noon], de Fred Zinnemann (1952), con Gary Cooper.

Eres el presidente de una entidad de préstamo de poca monta que te ha dejado tu padre. No sólo no te gusta el trabajo, sino que tienes que dejar de lado tus sueños de recorrer el mundo. El enemigo inveterado de tu padre, que quiere absorber la empresa desde hace tiempo, te ofrece un trabajo lucrativo: no más preocupaciones sobre cómo vas a pagar las facturas, no más preocupaciones sobre tu vieja casa, que necesita reparaciones continuas. Sientes la tentación de aceptar, pero rechazas la oferta. Haces lo que habías prometido que harías.

¡Qué bello es vivir! [It's a wonderful life], de Frank Capra (1946), con James Stewart.

"¡Si hubiera estado allí con mis francos!". Pero estamos allí, y cada tentación que sentimos tiene que ser podada: la tentación de la indiferencia, de la negligencia, del compromiso interesado, del incumplimiento de una promesa, de darle la espalda a un amigo que está en horas bajas, del "respeto humano" que nos hace temer ser el hazmerreír de los hombres más que el juicio del Señor. "Él lo entenderá", nos decimos. "Él me perdonará". Sí, Él nos perdonará. Sin embargo, ¿cómo puede perdonarnos si no nos arrepentimos? Si nos arrepintiéramos no haríamos ahora lo que se supone que Él nos perdonará más adelante. Estamos jugando con un Jesús-títere.

La mayoría de las personas no son como Henry Fonda en una habitación calurosa, con la vida de un joven entre sus manos. O como Gary Cooper de pie, solo en la calle, mientras su esposa, Grace Kelly, con la que acaba de casarse, cree que está haciendo la cosa equivocada. O como Jimmy Stewart, demostrando su rabia ante la tentación de la satisfacción y venalidad del mundo. ¿Qué haríamos nosotros?

Tomemos en consideración las promesas sagradas que hace la gran mayoría de la gente: los votos matrimoniales. Los apologistas de la anulación sostienen que ahora somos tan egoístas y pueriles que es difícil para los hombres y las mujeres contraer matrimonio sacramental. Les tomaría más en serio si luego dijeran: "Por tanto, no podemos aceptar que esta generación floja y boba presuma de su nueva sabiduría sobre moral sexual". Pero no lo dicen. Tenemos que creer al mismo tiempo en una estupidez y una sutileza sin precedentes en la historia cristiana, estupidez y sutileza por parte de las mismas personas en relación exactamente a lo mismo.

No; en relación a las promesas matrimoniales prefiero un enfoque basado en el sentido común.

Un joven soldado jura defender la bandera de Estados Unidos. Lo hace sin saber nada sobre alambres de espino ni sobre trincheras. Le recordamos ese juramento y no aceptamos excusas basadas en la ignorancia o la inmadurez. En tiempo de guerra, los desertores se someten a un consejo de guerra, con el pelotón de fusilamiento preparado.

Un joven que entra a trabajar en una empresa firma un contrato. Le recordamos ese contrato y no aceptamos como excusa la ignorancia o la mala suerte. Si lo incumple, pueden reclamársele daños y perjuicios ante un tribunal civil.

Ni el juramento militar ni el contrato empresarial son tan solemnes como las promesas matrimoniales. Ni el soldado ni el hombre que trabaja en una empresa prometen para toda la vida. Ni el soldado ni el hombre que trabaja en una empresa entran en una unión que es la base de toda la sociedad humana, y que refleja la vida interior de la Trinidad. Ninguno de los dos se compromete a amar, lo que implica la entrega de todo nuestro yo. Sin embargo, si tuviéramos que juzgar por los divorciados que nos rodean y las muchas disoluciones adicionales de relaciones sexuales que han asumido la apariencia de un matrimonio y han tenido como resultado unos hijos, somos una nación de fugitivos, desertores, chaqueteros, traidores a las promesas, mentirosos e insolventes.

Si hubiéramos estado allí con nuestros francos, habríamos encontrado formas perfectamente razonables de reorientar nuestra lealtad hacia los fariseos, los saduceos o sus señores romanos, y nos habríamos dirigido sumisamente como lacayos al herrero más cercano a encargar los clavos para las manos y los pies de Nuestro Señor. A continuación habríamos escrito relatos autocomplacientes sobre la experiencia: sobre cómo llegamos a comprender que el "extremismo" y el "rigor" en los compromisos religiosos son un mal, que el Señor quería que fuéramos felices, pero que era imposible ser felices y devotos al mismo tiempo. El agua tibia es la mejor para lavarse.

Ya estoy oyendo las objeciones; y la principal es que estoy sometiendo a las mujeres a un peligro físico si me opongo al divorcio. Nada más lejos de mi intención. No soy feminista. Soy un realista cuando se habla de sexos y esta es la razón por la que creo que es absurdo y poco varonil exponer a la mujeres al fuego enemigo en el campo de batalla. Pero la mayoría de las personas que abandonan sus matrimonios no están en ese peligro. Es verdad que son infelices. Que el marido o la esposa es una persona con la que es difícil vivir. A veces hay peleas a ver quién grita más. El marido o la esposa gasta demasiado. O se enfada cuando el que se queja gasta demasiado. El cónyuge es demasiado duro con los niños. O demasiado blando. O trabaja demasiadas horas. O muy pocas. La casa está desordenada. El jardín parece una selva. El coche parece un montón de tuercas y tornillos. Las comidas son malas. No va a misa. Va a la iglesia que no debe. Va a la iglesia que debe, pero se lo toma demasiado en serio. Cualquier cosa, todas las cosas.

He vivido lo suficiente para saber que en los matrimonios con problemas la culpa siempre es de dos seres humanos normales, llenos de vicios humanos normales. Permitir que se divorcien, además de causar un gran daño a los hijos y, de manera indirecta, a la sociedad, les libera para que sean más infelices y para que causen más infelicidad a su alrededor. La cura es la conversión del corazón. Pero sigo sin hablar de las promesas. No tenemos una cura para esto. No necesitamos hacer que el soldado sea valiente. Lo que necesitamos es que no huya.

Y, sin embargo, sería un bien para nosotros ayudar a nuestros hermanos más débiles a imaginar la fidelidad en un matrimonio infeliz. Para este fin recomiendo encarecidamente las novelas de un católico progresista, Heinrich Böll, que escribió en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En Y no dijo ni una palabra, los narradores de cada capítulo son Fred y Kaete, marido y mujer, ambos católicos a los que cualquier persona "sensata" mandaría de inmediato a un tribunal de divorcios.

Están separados. Fred sirvió en la guerra, que le dejó el alma devastada. Intenta luchar en una existencia lamentable, trabajando por un sueldo irrisorio como operador telefónico de la diócesis, enseñando latín y pidiendo prestado dinero a antiguos amigos y sacerdotes. Su esposa y los tres hijos que les quedan viven en una única habitación, separada de la de la dueña del apartamento por poco más que una cortina y un biombo. En esas condiciones no pueden vivir como marido y mujer, a pesar de que el dueño y la dueña no tienen inconveniente en armar ruido cuando se aman, algo de lo que los hijos mayores empiezan a darse cuenta y comprender. La miseria y la presión de todo esto hace que Fred un día salte y abofetee a los hijos mayores, un chico y una chica, a los que nunca antes les había levantado la mano.

A partir de entonces empieza a dormir en otro lugar, sin hogar. Los hijos le echan de menos y quieren que vuelva a casa, pero él teme golpearles de nuevo. Se emborracha una o dos veces al mes, fuma, come muy poco y ahorra un poco de dinero para tener una cita semanal con su mujer, el sábado por la noche, en lugares que ni las prostitutas soportarían. Kaete se queda embarazada. Toda consideración mundana indica que deberían divorciarse. Se resignan a ello. Pero no lo hacen.

Crucificamos a Jesús, pero Él no dijo ni una palabra. Dios no nos promete la felicidad en esta vida. Nos promete lo que es mejor: paz y alegría y vida eterna. Prestemos atención a las palabras de San Pablo, reprendiendo a los que se complacen en la iglesia de Corinto: "De los judíos he recibido cinco veces los cuarenta azotes menos uno; tres veces he sido azotado con varas, una vez he sido lapidado, tres veces he naufragado y pasé una noche y un día en alta mar. Cuántos viajes a pie, con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa" (2 Cor 11, 24-27).

"¡Si hubiera estado allí!". Estamos allí. ¿Huiremos?

Publicado en Crisis Magazine.

Traducción de Elena Faccia Serrano.