Carta del papa Celestino VI a los sacerdotes (I)

Ayer celebramos la Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Como en muchas diócesis españolas también en la diócesis de Alcalá de Henares nos reunimos los sacerdotes en torno a nuestro obispo, Mons. Reig Pla. Este año ha sido en Daganzo, donde fuimos entrañablemente acogidos por su párroco y por la comunidad parroquial.

Tras el rezo de la Hora Intermedia y una clarividente conferencia de D. Elio Gallego, profesor de la Universidad CEU San Pablo, celebramos la Eucaristía. En la homilía D. Juan Antonio Reig Pla nos recordó el don recibido, las gracias que acompañan nuestro ministerio y la hermosa tarea que Dios nos encomienda en este momento de la vida de la Iglesia y de nuestro mundo.

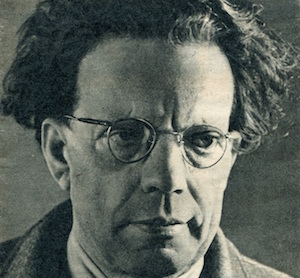

Como contribución a esta fiesta sacerdotal, promovida por el Venerable D. José María García Lahiguera, quiero proponer un texto profético, encendido, de Giovanni Papini.

Giovanni Papini y sus Cartas del papa Celestino VI a los hombres

El 30 de septiembre de 1946 aparecieron en Italia las Lettere agli uomini di papa Celestino VI. Se trata de una obra de ficción. Papini (18811956) finge haber encontrado el texto latino de unas cartas de un Papa imaginario, Celestino VI, cuya traducción ofrece a sus lectores. Entre estas cartas, dirigidas a diversos sectores de la humanidad y de la Iglesia, Papini escribe una Carta a los sacerdotes.

Aunque algunos pasajes del texto reflejan claramente las características de la época en que fueron escritos, otros siguen siendo de una gran actualidad. Recordemos que Giovanni Papini fue un converso, y como tal habla. Sus afiladas palabras dan en la diana y nos obligan a un profundo examen.

Puesto que el texto es excesivamente largo para una sola entrada del blog repartiré su contenido en varios días. Sigo la edición de Aquilar (6ª ed., 1964, pp. 37-48). Comenzamos.

Carta a los sacerdotes (I)

Hermanos míos:

Hijos míos:

A vosotros, sacerdotes de Cristo, dirijo, antes que a nadie, mis palabras. Atribuladas palabras de amonestación, de enfado, de incitación; pero, sobre todo, de afecto. Si en ocasiones os parecen duras, pensad que me causan dolor antes que a vosotros, más que a vosotros.

No creáis que ignoro vuestra vida, el sacrificio, el drama, el calvario de vuestra vida. Yo también, como sabéis, fui pastor de almas en mi juventud, y no he olvidado las tentaciones, las aflicciones, el desamparo que acompañan a la grandeza y la alegría de nuestro ministerio, pensando sobre ellas y haciéndonoslas expiar. Para nosotros, más que para los cristianos ordinarios, es terriblemente cierto el gemido de Jesús: "El espíritu está dispuesto, pero la carne es flaca".

Cada uno de nosotros es un cuerpo de blanda arcilla clavado en una cruz de hierro candente. ¿A quién extrañará que ese cuerpo intente libertarse de los clavos para buscar un lecho menos inhumano? El sacerdote es el intermediario entre el hombre y Dios, entre el hombre que huye y Dios que persigue, entre el hombre recio y Dios omnipotente, entre el hombre que se hace atrás, acobardado por su debilidad, y Dios, que, en nombre de su obstinado y desmesurado Amor, exige todo de él.

Se nos pidió más que a los restantes hijos de mujer. Estamos hechos de sangre y de vísceras, pero tendríamos que ser semejantes a los ángeles. Vivimos junto al fango y el cieno, pero deberíamos permanecer siempre limpios. Estamos colocados aquí abajo, en las honduras terrenas, y nuestras palabras deberían ser celestiales.

Hay, entre vosotros, quienes consiguen salvar el sentido puro de la vocación y saben vivir entre sombras trépidas y lúcidas, en la inmensa sombra esplendorosa de Dios. Pero son pocos, y no están libres de los tormentos de la noche oscura del alma, de la sequedad espiritual que, en ocasiones, resiste incluso a la oración.

Pero hay, por desgracia, quien vive alternando la resignación culpable del torpor y un desperezo no siempre seguido por el bautismo regenerador de un segundo nacimiento. Sé de la tristeza de las veladas solitarias, mal consoladas por las nostalgias, las asechanzas de la mente inquieta, las languideces de los sentidos, las instigaciones del demonio meridiano, las impaciencias juveniles, las claudicaciones de la vejez, las invitaciones del pecado que pone sitio a la fantasía, las lisonjas de la cómoda vida ordinaria, las miserias de la decadencia y de la indigencia, las rebeliones del orgullo no alentado, pero no siempre dominado; el fraudulento acobardamiento, que nace de la costumbre.

Lo sé todo, lo comprendo todo, pero no puedo perdonarlo todo. Vuestra responsabilidad es demasiado grande, hermanos, y yo soy responsable de todos vosotros ante Dios. Perdonar a todos sería ofender a aquellos que os fueron confiados. El pastor perezoso hace que las ovejas queden con hambre; el pastor corrompido hace que las ovejas se echen a perder; el pastor dormilón hace que las ovejas escapen, el pastor infiel les hace perder la cordura. No sólo tenéis que rendir cuentas a Dios y a mí de vuestra alma, sino de millares de almas. Vuestra tonsura no estará manchada solamente de ceniza, sino de lágrimas y de sangre, llanto y sangre derramados no por vosotros, sino por muchos otros, por culpa de vuestra indolencia y vuestra negligencia.

Me siento desconsolado y angustiado por vuestra culpa, por la gran parte de culpa que es vuestra. Hasta ahora he tenido secreto este lamento, encerrado en mí por no entristeceros, por no dar alimento a la malicia de vuestros enemigos. Pero no puedo retenerlo más: la caridad lo arranca con violencia de mi corazón convulso. Con excesiva frecuencia, la justa defensa de los clérigos contra la jauría rabiosa de nuestros enemigos ha servido de excusa a los menos dignos. La confesión de la verdad será la mejor respuesta a las exageraciones de la acusación. Las piedras con las cuales golpearemos nuestros pechos habrán sido arrebatadas de mano de los lapidadores.

Perdonadme, hermanos, si en algún momento os parezco cruel. Pero la caridad que siento por las multitudes abandonadas e insatisfechas es infinitamente más fuerte que la que siento por vosotros. Prometisteis lo que los demás no prometieron; os fueron concedidos dones, poderes y consolaciones que los demás no tuvieron. Más se debe pedir a quien más se ha prometido y más ha recibido.

Cristo os llamó la sal de la tierra. ¿Por qué, pues, la tierra es aún tan desabrida, tan estúpida, desabrida hasta la insipidez, estúpida hasta la locura? Si las desgracias actuales de los hombres son debidas al abandono del Cristianismo, al no cristianismo de los cristianos, a la no conversión de los cristianos, ¿quién sino vosotros deberá asumir la mayor parte de culpa?

Y no puedo menos de preguntaros: ¿créeis verdaderamente en Dios? ¿Conocéis de veras a Cristo? ¿Habéis cumplido todo vuestro deber? ¿Habéis recordado y cumplido siempre lo que Cristo quiere de vosotros, lo que jurasteis con vuestra boca y vuestro espíritu el día de la ordenación?

Son preguntas que se me anudan en la garganta, que caen sobre el papel bañadas por mis lágrimas. Son sollozos, más que preguntas, pero el Señor tendría derecho a formulármelas si yo me negase a dirigíroslas. Son preguntas que pueden pareceros ferozmente injuriosas, pero que, desgraciadamente, me han sido sugeridas por la vida de muchos de vosotros.

¿De qué manera, decidme, créeis en Dios, en el Dios vivo que os dio la vida, que vertió toda la sangre de sus venas, todo el sudor de sus miembros, todo el llanto de sus ojos, toda la luz de sus palabras para renovar y transfigurar en todos la vida?

Créeis, sí, en Dios, créeis creer en Dios, habláis todos los días en nombre de Dios. Pero ¿de qué Dios se trata? ¿Es, quizá, una noción de la mente, un concepto abstracto, una helada entidad intelectual, aceptada por comodidad práctica, por hábito del lenguaje, por tradición de maestros, por obediencia y conveniencia antes que por fe verdadera y tenaz, abrasadora y resucitadora?

Si vuestra fe se inflamase cada día, cuando tenéis en la mano el cuerpo mismo de la Víctima divina, no seríais a menudo tan indiferentes, tan distraídos, tan apagados, tan ausentes.

Sed fuego y todos vendrán a calentarse el corazón junto a vosotros. Embriagaos y todos cantarán con vosotros el canto de la libertad, aun en las mismas llamas de la hoguera. Pero vuestras manos no queman, vuestras palabras no arden, vuestros ojos no lanzan chispas, vuestros rostros son grises y apagados, a menudo, como los de quienes habitan en subterráneos.

Pensad por un momento en vuestros asombrosos privilegios. Todos los cristianos pueden comer la carne de Cristo, pero sólo vosotros bebéis, todas las mañanas, su Sangre. Su Sangre límpida y fervorosa, que os ha redimido incluso a vosotros con una de sus gotas. La sangre, como dice la Escritura, como debéis saber, es el alma; la sangre es vino transformado en bebida de salvación y embriaguez. ¿Por qué, pues, sois tan tranquilos, tan moderados, tan razonables, tan fríos? ¿Por qué ninguno os repite las palabras que los hebreos dijeron a los primeros discípulos de Cristo? ["Alii autem irridentes dicebant: Quia musto pleni sunt isti", Hech. 2, 13].

¿No sabéis que solo la locura, la locura de la Cruz, puede llevar de nuevo a los hombres a la cordura? ¿No sabéis, pues, que solo la incandescencia del entusiasmo puede devolver el calor a los tibios y hacer caminar a los paralíticos?

(...)

Juan Miguel Prim Goicoechea

elrostrodelresucitado@gmail.com

Comentarios