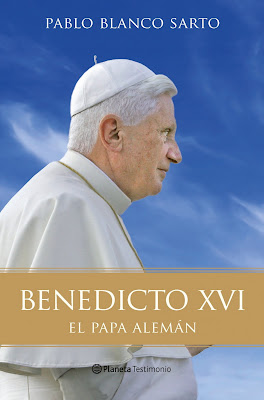

"Benedicto XVI (el Papa alemán)", de Pablo Blanco Sarto

por Guillermo Urbizu

El mundo nunca ha sido tan amigo de la simplificación como a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Aunque creo que el asunto ya dio comienzo con la traca homicida de la Revolución francesa, con su pasmosa mitología, su juego de manos y su oscura trama. O su drama (con la persecución a la Iglesia en un primer plano de sangre). La simplificación, la derrota hacia un simplismo intelectual que llama la atención, que es cada vez más evidente y terco. Lo cual trajo consigo, inexorablemente, una muy pronta inanición espiritual. Una huída de lo trascendente en pro de un paraíso materialista o ideológico, de un nihilismo inmanente y sin Dios. Llámese como se llame. Ya digo: la simplificación. La visión cada vez más estólida del hombre. A veces recuerdo el baile de la yenka: “derecha, izquierda, izquierda, derecha, delante, detrás, un, dos, tres”. La perspectiva de un mundo cada vez más ideologizado, más borrego, menos crítico. La simplificación es un virus que anula el pensamiento, el esfuerzo de una reflexión seria y honesta. Prima pues la demagogia, la charlatanería, el llamado “pensamiento débil”, la manipulación de criterios y sentimientos, el desprecio hacia el que no piensa como yo.

La simplificación. El simplismo a la hora de valorar las cosas. Parece que todo da igual, que es lo mismo. Y no es lo mismo. Ni mucho menos. Y la Iglesia es tratada así: con frivolidad. Y el Papa y la jerarquía. Y la teología. Y los sacramentos. Y la devoción mariana (¿exagerada?). Y por tanto las conciencias y el sentido de pecado. Y lo peor es que ocurre, no pocas veces, desde dentro de la misma Iglesia. Lo dejo patente Pablo VI el 30 de junio de 1972, cuando dijo que se había introducido “el humo de Satanás en el templo de Dios”. ¿La Iglesia? Una mera estructura de poder, una ilusión, una quimera. ¡Fuera todas esas sotanas! Y el descuido de la liturgia, y la fe que se diluye en opiniones. A lo largo del siglo XX llegó un momento en que parecía que se quería una Iglesia sin Dios (o contra Dios), o un Dios sin Iglesia. Pero un Dios a la medida del capricho de cada cual. Un Cristo simplificado en multitud de avatares. La soberbia de teólogos y clérigos tuvo y tiene mucho que ver; la desobediencia al Magisterio, la chufla, la anarquía. ¿Y el alma? ¿Y la piedad sencilla de nuestros mayores? ¿Dónde quedan? Ya digo, no pocos se siguen riendo. ¿Devociones? ¿Santidad? Pero la Iglesia sigue navegando hacia la esperanza con renovado brío, y en el camino se han ido quedando los desertores. A la Iglesia le basta mantener fija la mirada en Cristo, en Su Divina Misericordia. No otra es la enjundia de Benedicto XVI, de su vida y de su teología, de su enseñanza pastoral: “mirar a Cristo”. Ir identificándose con Cristo.

La vida y la obra de Joseph Ratzinger es un muy singular proyecto de Dios, de Su divina y amorosa Providencia. Después de leer Benedicto XVI, el Papa alemán (Planeta Testimonio), la gran biografía que su autor, el joven sacerdote, filólogo, filósofo y teólogo Pablo Sarto ha escrito, uno no puede dejar de admirarle, y de admirarse de los planes de Dios para con los suyos. Confieso una cosa: he leído este libro más con el alma que con la cabeza. Helmut Moll -un testigo de los años de Tubinga (19661969)- manifiesta: “Cuando en Tubinga escuché cómo Ratzinger hablaba de Jesús y del Espíritu Santo, parecía que en sus palabras hubiera momentos de oración”. Y es ahí donde radica el secreto de la personalidad humana, espiritual y académica de este “Mozart de la teología” o Goldmund (boca de oro), que es como comenzó a ser conocido. Lo que más llama la atención de este hombre es su vida interior, su apasionado amor a Cristo. Y quizá su humildad, su discreción y constancia. Diálogo, sí, escuchar atentamente los argumentos de todos. Pero el sustrato de todo ello es su constante diálogo con Dios, su sensibilidad hacia la Persona de Cristo, que no deja de hablar al corazón de cada uno. Ya de los años 70, en Ratisbona, dice Kempis: “Llamaba la atención su memoria de elefante, capaz de repetir -sin esfuerzo y en su lengua original- citas leídas decenios antes en lejanas fuentes. (…) Sin embargo no es arrogante y tiene una gran dulzura y serenidad. Se informa con prudencia con sus colaboradores sobre cómo les va y cómo están sus familias (…). Visto de cerca parece un poco acabado. No rígido. Más bien cansado”. Y con gran sentido del humor. Se comentaba que “ubi Ratzinger, ibi hilaritas” (allá donde está Ratzinger, allí hay risas). Y otro de sus alumnos: “llamaba la atención su sencillez, típicamente bávara”. Y otro, en este caso de Bonn: “Tenía un lenguaje bonito y sencillo; el lenguaje de un creyente”.

Desde muy pronto despuntó intelectualmente. Desde niño y luego ya como seminarista y joven sacerdote. Su destino era la ciencia teológica; el amor por los libros, donde aprendía a introducirse en Dios, donde anhelaba la verdad. “La verdad es una Persona”. “Para mí -decía- la teología es la búsqueda para poder conocer mejor al que se ama”. A Cristo. No es de extrañar que sus alumnos escucharan “en silencio y sin aliento sus palabras”. El mismo Ratzinger reconocerá que lo más gratificante a la hora de dar clase era cuando los alumnos dejaban de copiar y simplemente escuchaban.

Coincidió desde el principio con grandes maestros (los más queridos y los más reconocidos por él siguen siendo Hans Urs Balthasar y Henri de Lubac). El desafío intelectual y espiritual era constante. Bonn, Múnster, Tubinga o Ratisbona. Enseñaba con clarividencia. Y aprendía de los demás con paciencia. Suyo es el aserto de que “la paciencia es la forma cotidiana del amor”.

Coincidió desde el principio con grandes maestros (los más queridos y los más reconocidos por él siguen siendo Hans Urs Balthasar y Henri de Lubac). El desafío intelectual y espiritual era constante. Bonn, Múnster, Tubinga o Ratisbona. Enseñaba con clarividencia. Y aprendía de los demás con paciencia. Suyo es el aserto de que “la paciencia es la forma cotidiana del amor”.

Y llegó el Concilio Vaticano II, donde ejerció de prestigioso perito, de la mano del cardenal Frings. Unos años llenos de esperanza, de mucho trabajo, de grandes expectativas de renovación y de conversión, y también de dificultades. Un nuevo paganismo acechaba y era pujante. Un paganismo trufado de laicismo y de inquina contra la Iglesia. Algo que es de ayer y que sigue siendo de hoy. Apenas ocho años después de su ordenación sacerdotal, es decir, en 1959, describió con nitidez dicha realidad en la conferencia “Los nuevos paganos y la Iglesia”. Y unos pocos años más tarde resumió muy bien cual había de ser la respuesta: “El factor decisivo es que haya personas -santos- que, mediante el inconmovible compromiso personal, acierten a crear cosas nuevas y vivas. La decisión definitiva sobre el valor histórico del Concilio Vaticano II depende de que existan personas capaces de hacer frente al drama de tener que separar el trigo y la cizaña”.

Y entre iniciativas y multitud de escritos llegó su nombramiento como arzobispo de Munich y Frisinga, y al poco el cardenalato y con los años Juan Pablo II (otro consumado especialista del “riesgo” y de tomas de postura claras) quiso que estuviera a su lado como Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Más que nunca le vendría a la cabeza la frase de Hans Urs von Balthasar que siempre le ha interpelado: “no se trata de ser buenos, sino de arriesgar y exponerse”. Una manera como otra cualquiera de decir que de lo que se trata es de ser santos. Y eso vale para todos los cristianos. No hay categorías.

Y entre iniciativas y multitud de escritos llegó su nombramiento como arzobispo de Munich y Frisinga, y al poco el cardenalato y con los años Juan Pablo II (otro consumado especialista del “riesgo” y de tomas de postura claras) quiso que estuviera a su lado como Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Más que nunca le vendría a la cabeza la frase de Hans Urs von Balthasar que siempre le ha interpelado: “no se trata de ser buenos, sino de arriesgar y exponerse”. Una manera como otra cualquiera de decir que de lo que se trata es de ser santos. Y eso vale para todos los cristianos. No hay categorías.

Decía no hace mucho tiempo el ya Papa Benedicto XVI que a él lo que le hubiera gustado ser era bibliotecario. Su amor por los libros es proverbial. Pero Dios tenía otros planes. El ya inminente beato Juan Pablo II no le dejó marchar. Ratzinger era su confidente y su más leal punto de apoyo al servicio de la Iglesia. Y esa es la vocación constante de este hombre, de este gran Papa: el servicio. Como hijo, como hermano, como alumno, como profesor, como amigo, como sacerdote de Cristo, como siervo de los siervos de Dios. Desde luego que no es un Papa de transición, entre otras cosas porque no ha existido nunca un Papa de esas características. Es un Papa cuya vida y cuya teología se han fundido, desde hace tiempo, al amor de Dios. Un Papa sin duda carismático y con un gran sentido de la realidad.

La gran biografía que ha escrito Pablo Blanco es una biografía que sigue abierta. Se lee con admiración literaria y con devoción cristiana. Es una biografía donde el lector aprende y se deleita, donde siguiendo el hilo de la vida del biografiado se profundiza en Alemania y la filosofía alemana, y en la historia de la Iglesia del siglo XX y comienzos del XXI, y en la obra teológica de Ratzinger. Se conocen de cerca a teólogos y Papas, y circunstancias para muchos desconocidas. Blanco nos muestra las luces y las sombras. Y de todo ello sale un rastro de esperanza para la Iglesia y un retrato fidedigno y apasionante de Benedicto XVI.

La gran biografía que ha escrito Pablo Blanco es una biografía que sigue abierta. Se lee con admiración literaria y con devoción cristiana. Es una biografía donde el lector aprende y se deleita, donde siguiendo el hilo de la vida del biografiado se profundiza en Alemania y la filosofía alemana, y en la historia de la Iglesia del siglo XX y comienzos del XXI, y en la obra teológica de Ratzinger. Se conocen de cerca a teólogos y Papas, y circunstancias para muchos desconocidas. Blanco nos muestra las luces y las sombras. Y de todo ello sale un rastro de esperanza para la Iglesia y un retrato fidedigno y apasionante de Benedicto XVI.

Comentarios