Vivir en la verdad

En contraposición al tema tratado últimamente (Vivir en la mentira), quiero exponer hoy qué significa “vivir en la verdad”.

Para tratar a fondo el tema de la verdad, debemos tener una idea clara de cómo nos desarrollamos las personas. Lo primero que debemos subrayar es que las personas somos seres dinámicos y creativos –por tanto, “ámbitos”, no meros objetos–, seres que fueron llamados a vivir una vida de encuentro.

Esto es posible porque tenemos la capacidad de integrarnos con los ámbitos que forman nuestro entorno: sobre todo las personas y las obras culturales… Integrar significa más que sumar. Sumo una bola de tenis con otra y son dos, pero no se han perfeccionado. Integro una nota musical con otras y dan lugar a uno de los mayores hallazgos de la Historia del Arte: la armonía.

El verbo integrar nos revela el secreto de cómo nos desarrollamos y cómo llegamos al pensamiento grande, el que nos pedía Ratzinger, frente al pensamiento débil, de vuelo corto. Somos ámbitos de realidad y lo eran nuestros padres. Cuando mi padre y mi madre se casaron no se unieron solamente; se integraron, es decir, se ofrecieron mutuamente diversas posibilidades creativas y las asumieron, y el fruto de esa integración fue la familia, el hogar en el que nací y crecí junto a mis cinco hermanos. El hogar lo creamos viviendo la residencia escolar, no sólo viviendo en ella. Porque la casa se convierte en hogar cuando se crean en ella relaciones de encuentro.

El ser humano es dialógico, creativo, relacional, y lo mismo el lenguaje. Por eso distinguimos unir e integrar.

Para vivir esta vida de diálogo, necesitamos estar rodeados de seres que no son meros objetos, sino ámbitos de realidad. Un ámbito es una fuente de posibilidades creativas. Un papel es un objeto. Si es mío, puedo hacer con él lo que quiera. Si un músico escribe en él una obra, se convierte en ámbito, porque nos ofrece posibilidades para dar vida plena a una creación musical. Empezamos a observar que nuestro proceso de crecimiento es debido en buena medida a las transfiguraciones que podemos realizar.

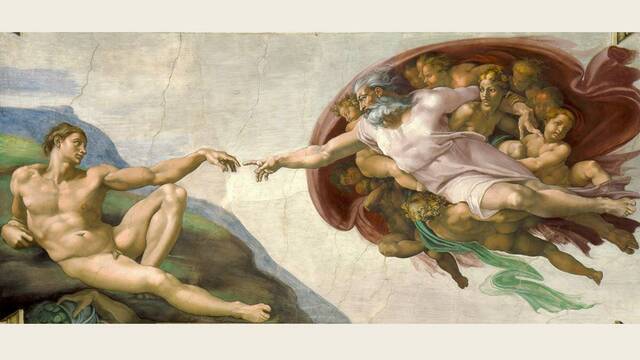

El trato con ámbitos nos hace posible vivir creativamente: crear diálogos, establecer amistades, trazar proyectos en común… De niño, viví rodeado de ámbitos porque las paredes de mi residencia escolar estaban cubiertas de cuadros históricos y religiosos. Esto me facilitó el paso al encuentro, el hito primero y primario de nuestro desarrollo personal.

Pero el encuentro, para ser tal, nos pone condiciones: apertura de espíritu, voluntad de comunicación y de fundar unidad, actitud de bondad, prontitud para acoger las posibilidades creativas que nos ofrecen los ámbitos que nos rodean… Un día, al atardecer, me sorprendió mi madre, diciéndome: “Toma ese bocadillo y llévaselo al pobre que acaba de llamar a la puerta”. Yo era todavía muy pequeño y ese hombre de barba larga me daba miedo. Se lo dije a mi madre, y ella me contestó con dulzura y sequedad a la vez: “Es un pobre, no un delincuente. Vete, confiado, y dáselo”.

¿Qué quería mi madre al encomendarme esa tarea ese día, a mí, el más pequeño? Sin duda, que me acercara al área de irradiación del valor de la bondad. Los valores se aprenden por vía de participación. En efecto, en adelante, al oír la llamada del pobre, corría a coger el bocadillo y se lo llevaba. Él sonreía y se iba complacido.

Yo había quedado inserto en el ámbito de irradiación de los valores de la bondad y del bien, y, para familiarizarme con ellos, sólo necesitaba estar rodeado de seres ambitales que de alguna forma reclamaran mi atención y mi ayuda. Podían ser discípulos, o enfermos, o emigrantes... De una forma o de otra, estas realidades ambitales me invitaban a la comunicación, la comprensión y el encuentro, y a la creación, en el encuentro, de ámbitos de mayor envergadura.

Lo decisivo es notar que, para encontrarnos, hemos de estar inspirados e impulsados por los grandes valores. El primero es el de la unidad y su derivado el amor. Si obtengo el título y el cargo de profesor, necesito conocer la materia de la clase para impartirla debidamente, pero, al entrar en contacto con los discípulos –que son ámbitos, por tanto, seres abiertos a la comunicación, necesitados de acogimiento y ayuda–, debo colaborar a crear un clima de unidad y de encuentro, que implica un bien para todos.

El encuentro tiene valor fundante en nuestra vida porque está impulsado por los grandes valores. Cuando un alumno responde a la oferta de posibilidades creativas que le hace el profesor, ofreciéndole, en reciprocidad, sus capacidades de comprensión, se integra en la clase y crea un clima de unidad, de mutuo entendimiento.

En este momento intuimos que la integración es un término decisivo para descubrir el secreto del ser humano y de su complejo desarrollo. Integrar significa una donación mutua de posibilidades. Una partitura ofrece una serie de posibilidades creativas a un intérprete. Éste responde asumiendo tales posibilidades con su sensibilidad artística y sus dotes técnicas. El resultado de esta unión integradora es la maravilla de la obra interpretada.

El impulso hacia esta actividad integradora con cuanto nos rodea nos viene de los grandes valores que irradian su luz sobre nosotros como faros luminosos. Por eso, cuando optamos por los grandes valores, orientamos bien la vida. Creamos unidad, con amor; hacemos el bien, con una actitud de bondad; practicamos la justicia, facilitando a los demás lo que necesitan para vivir como personas; les ofrecemos una vida bella, con la “belleza que salva”, de la que hablaré con sumo gusto un día próximo.

Cuando orientamos nuestra vida inspirados y motivados por los grandes valores, logramos un “estado de pleno logro”, que denominamos con un término de gran abolengo: la verdad. Entonces, estamos en nuestra verdad, que no es el imperio del sujeto, sino de la vida abierta a la comunidad de otros seres ambitales de nuestro entorno. Nuestra conciencia vela porque sigamos en esa ruta. Si doy palabra de ir a dar una conferencia y voy, aunque esté muerto de cansancio, mi conciencia me advierte, diligente, que he actuado bien, de manera justa y bella. Me encuentro bien cuando vivo en mi verdad, que es actuar como “un ser de encuentro”.

Actúo conforme a mi ser ambitalizado, unido creativamente a los ámbitos que me rodean y a los valores que me inspiran y mueven por haberlos convertido en los “ideales de mi vida”. Cuando esto sucede, siento que he logrado un “estado de plenitud”; estado de movilización de todas mis posibilidades de integrarme a los seres de mi entorno, vistos como ámbitos de los que yo dependo, al tiempo que ellos dependen de mí. Esta integración sólo será auténtica, plenamente eficiente, si está inspirada y movida por los grandes valores, incorporados a mi existencia como “ideales de mi vida”.

En cuanto me dejo guiar y mover por tales valores, vivo para la verdad. Al vivir con la fuerza y la lucidez de tales valores, vivo en la verdad. Mientras siga considerando a estos valores como ideales de mi vida –es decir, la meta y la razón de ser de toda mi existencia–, vivo de la verdad.

Así hay que ver los valores, surgiendo en la experiencia humana inspirada y dinamizada por la unidad y el amor, el bien y la bondad, la justicia y la belleza que salva. Si ahora afirmo que la verdad de mi vida consiste en optar por este conjunto de valores sólidamente intervinculados, mi afirmación tiene una densidad de sentido eminente y confiere a mi vida una gran seguridad.

Con esta seguridad escribió San Agustín rotundamente que “nuestra tarea en la vida es buscar la verdad [Hoc est negotium nostrum: quaerere veritatem]" (cf. Contra académicos, III). Así de simple y de contundente. San Agustín sabía como nadie lo frágiles que somos, pero no dudó en afirmar que “la tarea de su vida era buscar la verdad, y que antes podría dudar de su propia existencia que de la existencia de la verdad”. Verdad vista, no como un concepto de gran abolengo, que también, sino como la experiencia de que la vida orientada hacia los grandes valores está destinada a la plenitud.

Al hablar aquí de la verdad, no nos limitamos a indicar “la adecuación de lo que se dice a la realidad de lo sucedido”. Es algo más profundo. Afecta al modo de ser de las personas y de las realidades que constituyen su entorno. Si nuestro entorno estuviera formado por meros “objetos” y no por “ámbitos”, no iríamos en busca de la verdad. Pero esta idea requiere una explicación, que daré con sumo gusto en otro artículo.

Otros artículos del autor

- ¿Tiene sentido hacer promesas?

- Valencia y el silencio de Dios

- El voluntariado, una forma de encuentro

- La Iglesia y la libertad humana

- Los derechos humanos van dirigidos al bien

- Los procesos seductores de vértigo y los creativos de éxtasis

- El derecho al aborto, una contradicción en sus términos

- ¿Mi vida es mía? El surgir de mis derechos

- ¿Mi vida es mía?

- La verdadera libertad de expresión, a la luz de una metodología rigurosa