Una reflexión sobre el expolio de la Navidad y el sentido cristiano y verdadero de esta fiesta

Bajo el título de "La tristeza de una Navidad expoliada", Religión en Libertad reproduce íntegramente una interesante reflexión del profesor Alfredo García Huetos, publicado originalmente en La Tribuna de Guadalajara, que resume muy bien la visión humanista y cristiana de estas fiestas:

"La tristeza de una Navidad expoliada"

“¡Luz, más luz!”, dicen que susurraba Goethe en la hora de su agonía. Y un personaje de sus obras, refiriéndose al avance de la técnica, repetía: “El creciente dominio de las máquinas me angustia y me atormenta”.

Parece como si Goethe presintiera ya la futura desazón del hombre postmoderno. Una angustia que ni el teléfono móvil ni internet conseguirán detener. Por un momento he asociado en mi mente tres palabras: progreso, tristeza y Navidad, justo en una época de individualismo, de pensamiento débil y de valores casi completamente planos. Muchos, mientras se hunden en una marisma de hastío vital y de tristeza, sienten una profunda aversión hacia la Navidad, se deslizan por la superficie enervante de una imposible ‘indiferencia relajada’. Un sereno desencanto invade nuestras vidas; junto oscuro vacío existencial nos atenaza, aunque ya sin ese aura de grandeza ni heroísmo íntimo de otro tiempo cuando la fe nos guiaba de la mano. Increíblemente, el hombre postmoderno no puede soportarse a sí mismo y prefiere vivir atrapado en un red fugitiva de placeres episódicos.

Lo efímero se ha subido, triunfante, al pedestal de los axiomas: la impresión huidiza vence a lo perdurable y milenario. A nada fijo podemos agarrarnos. Bajo los pies, se resquebraja nuestra seguridad y nuestro suelo. Vivimos procesos de “atomización programada”, donde sólo quedan “la búsqueda del ego”… la obsesión por el sexo y el cuerpo” o el “repliegue autárquico ilustrado por la pasión de consumir” (G. Lipovetsky). De ahí la sensación de desvalimiento que sentimos, sensación que deberá ser mitigada con sucedáneos ilusorios de lo feliz.

Derrumbado el mito del ojo inocente (del que nuestra era se muestra orgullosa), sólo nos queda la distorsión desnaturalizante de lo puro, la permanente instalación del yo en la duda y la sospecha. Y sobre todo, un vacío apoteósico, devorador y deslumbrante. La instintiva entoncesserá huirse, perderse en el ruido, en la entronización de una rabiosa voluntad (“apenas hay un yo del que se pueda hablar si se reprueba el egoísmo” decía Nietzsche), o en la simulación de sentirse acompañado, adentrándose por entre la multitud sin nombre: “El ser humano entra en la multitud para ahogar el clamor de su silencio” (Tagore). Incapaces, como niños inquietos, de aplazar la recompensa de lo noble, sólo lo sensorial –por presente y no por verdadero- nos subyuga. Tenemos el cuerpo muy a mano y lo adoramos con el rito de la idolatría cotidiana; nos impulsa el afán por conseguir objetos y estimular pasiones; declina nuestra razón ante la magia y el horóscopo, y nos movemos por una maligna compulsión hacia los grandes almacenes. Herido por un mundo sin alma y por la máquina, ausente ya el sentido de regreso a la edad de la fe y la inocencia, el hombre posmoderno ahaonda en una soledad que se le hace inaguantable. “Vivimos, decía Einstein, una época de medios perfectos y de metas difusas”. En esta atmósfera tan gélida, llega la Navida, que nos sorprende a muchos buscando la luz, sin encontrarla. Dos tipos de personas surgen en estos días con su crítica: el indiferente, que, en la forma, es un habilidoso en simular con educada neutralidad sus emociones, aunque en el fondo se decanta del lado de la desesperanza; o quien siente aversión hacia estas fechas por cuestión de prejuicios religioso, por complejas transferencia psicológicas, debido todo ello a esquemas culturales manipulados y caducos, a nostálgicos pesares de la infancia perdida, a recuerdos subconsciente de una vivencia religiosa negativa o a depresiones procedente de ausencias familiares y muertes traumáticas. En realidad, ambos tipos arremeten contra la metonimia de de estas fiestas, es decir, critican, con razón, un contenido que fue hermoso, pero corrompido ahora y desplazado hacia el terreno del consumo. La Navidad, en manos de las grandes superficies, ha sido expoliada como acontecimiento espiritual e íntimo; se han apropiado de su adorno y bagatela, reduciéndolo todo a fachada. Y han contado para ello con una ávida grey de voluntades rotas y extraviadas, de ciudadanos en los que ya se habían abolido previamente el sentido religioso. La maniobra ha tenido lugar en dos fases: la primera, una ofensiva laica por parte de los medios de comunicación; la segunda, de expolio de todo elemento trascendente. Se ha expulsado a la Navidad de su propio territorio. El resultado ya lo vemos: una tristeza galopante nos invade; tristeza cuyo antídoto es prescrito –en forma de necesidades artificiales y creadas- por la propia sociedad hedonista que la causa. Como se puede ver, un círculo vicioso. Y rentable, por supuesto.

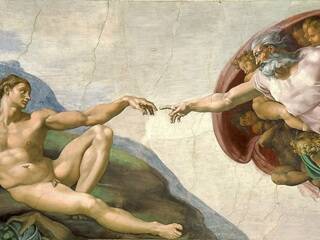

Hemos reducido lo verdadero a lo útil y sentimos una vergüenza esquiva al hablar de la verdad. Vivimos una crisis espiritual sin precedentes que se ha consumado en cada individuo, y lo real se ha convertido en trizas. Así pasamos a la fragmentación del yo, a un narcisismo que nos ahoga y nos disgrega en multitud de actos inconclusos, al hundimiento generalizado de sistemas éticos, a la clausura del futuro que se disuelve en el presente, al derrumbe de los grandes relatos, así como al vaciamiento moral de diseño so capa de modernidad y de progreso. Un nuevo vendaval, pagano e ilustrado (en su faceta más pagana y antiutópica) parece llevarse por delante la esencia de estas fiestas, tarea en la que colaboran, quizá inconscientemente los cristianos aburguesados, horadados de polilla y de carcoma. Es preciso rescatar la Navidad del territorio usurpado por las multinacionales y convertirla en acontecimiento religioso; ha llegado el momento de devolverla, sin aires de cruzada, a su terreno gozoso y sanador como utopía.

Passolini, desde otro ángulo, apunta valientemente en esta dirección: “No temas la sacralidad ni los sentimientos de los que el laicismo consumista ha privado a los hombres, transformándolos en brutos y estúpidos autómatas”. Se impone de nuevo la emergencia de sentido, una cura de silencio, el elogio de lo inútil, la abolición de la sospecha como método. Abogamos por la filosofía del sencillismo, por la recuperación del tejido orgánico del hombre, por la asunción de nuestra vulnerabilidad, por la conciencia del límite, por el desprendimiento de nuestra voluntad compulsiva, pues, tal como afirma Ruiz de la Peña, “los elementos con que la cultura secular pretendía llevar adelante el proyecto de ser como dioses, se ha revelado seres de polvo que no pueden salvar; ya que no es la utopía la que salva a los hombres, debieran ser éstos quienes salvasen la utopía”.

Pero todo esto resulta duro porque exige sumisión a la realidad. La razón, afirma E. Trías debe empezar a convivir con sus sombras. Lejos de emociones blandas, sentimentaloides y paganas, la Navidad debe ser una potente luz –aquella luz final por la que susurraba Goethe- que ilumine nuestra era, la era del vacío.

"La tristeza de una Navidad expoliada"

“¡Luz, más luz!”, dicen que susurraba Goethe en la hora de su agonía. Y un personaje de sus obras, refiriéndose al avance de la técnica, repetía: “El creciente dominio de las máquinas me angustia y me atormenta”.

Parece como si Goethe presintiera ya la futura desazón del hombre postmoderno. Una angustia que ni el teléfono móvil ni internet conseguirán detener. Por un momento he asociado en mi mente tres palabras: progreso, tristeza y Navidad, justo en una época de individualismo, de pensamiento débil y de valores casi completamente planos. Muchos, mientras se hunden en una marisma de hastío vital y de tristeza, sienten una profunda aversión hacia la Navidad, se deslizan por la superficie enervante de una imposible ‘indiferencia relajada’. Un sereno desencanto invade nuestras vidas; junto oscuro vacío existencial nos atenaza, aunque ya sin ese aura de grandeza ni heroísmo íntimo de otro tiempo cuando la fe nos guiaba de la mano. Increíblemente, el hombre postmoderno no puede soportarse a sí mismo y prefiere vivir atrapado en un red fugitiva de placeres episódicos.

Lo efímero se ha subido, triunfante, al pedestal de los axiomas: la impresión huidiza vence a lo perdurable y milenario. A nada fijo podemos agarrarnos. Bajo los pies, se resquebraja nuestra seguridad y nuestro suelo. Vivimos procesos de “atomización programada”, donde sólo quedan “la búsqueda del ego”… la obsesión por el sexo y el cuerpo” o el “repliegue autárquico ilustrado por la pasión de consumir” (G. Lipovetsky). De ahí la sensación de desvalimiento que sentimos, sensación que deberá ser mitigada con sucedáneos ilusorios de lo feliz.

Derrumbado el mito del ojo inocente (del que nuestra era se muestra orgullosa), sólo nos queda la distorsión desnaturalizante de lo puro, la permanente instalación del yo en la duda y la sospecha. Y sobre todo, un vacío apoteósico, devorador y deslumbrante. La instintiva entoncesserá huirse, perderse en el ruido, en la entronización de una rabiosa voluntad (“apenas hay un yo del que se pueda hablar si se reprueba el egoísmo” decía Nietzsche), o en la simulación de sentirse acompañado, adentrándose por entre la multitud sin nombre: “El ser humano entra en la multitud para ahogar el clamor de su silencio” (Tagore). Incapaces, como niños inquietos, de aplazar la recompensa de lo noble, sólo lo sensorial –por presente y no por verdadero- nos subyuga. Tenemos el cuerpo muy a mano y lo adoramos con el rito de la idolatría cotidiana; nos impulsa el afán por conseguir objetos y estimular pasiones; declina nuestra razón ante la magia y el horóscopo, y nos movemos por una maligna compulsión hacia los grandes almacenes. Herido por un mundo sin alma y por la máquina, ausente ya el sentido de regreso a la edad de la fe y la inocencia, el hombre posmoderno ahaonda en una soledad que se le hace inaguantable. “Vivimos, decía Einstein, una época de medios perfectos y de metas difusas”. En esta atmósfera tan gélida, llega la Navida, que nos sorprende a muchos buscando la luz, sin encontrarla. Dos tipos de personas surgen en estos días con su crítica: el indiferente, que, en la forma, es un habilidoso en simular con educada neutralidad sus emociones, aunque en el fondo se decanta del lado de la desesperanza; o quien siente aversión hacia estas fechas por cuestión de prejuicios religioso, por complejas transferencia psicológicas, debido todo ello a esquemas culturales manipulados y caducos, a nostálgicos pesares de la infancia perdida, a recuerdos subconsciente de una vivencia religiosa negativa o a depresiones procedente de ausencias familiares y muertes traumáticas. En realidad, ambos tipos arremeten contra la metonimia de de estas fiestas, es decir, critican, con razón, un contenido que fue hermoso, pero corrompido ahora y desplazado hacia el terreno del consumo. La Navidad, en manos de las grandes superficies, ha sido expoliada como acontecimiento espiritual e íntimo; se han apropiado de su adorno y bagatela, reduciéndolo todo a fachada. Y han contado para ello con una ávida grey de voluntades rotas y extraviadas, de ciudadanos en los que ya se habían abolido previamente el sentido religioso. La maniobra ha tenido lugar en dos fases: la primera, una ofensiva laica por parte de los medios de comunicación; la segunda, de expolio de todo elemento trascendente. Se ha expulsado a la Navidad de su propio territorio. El resultado ya lo vemos: una tristeza galopante nos invade; tristeza cuyo antídoto es prescrito –en forma de necesidades artificiales y creadas- por la propia sociedad hedonista que la causa. Como se puede ver, un círculo vicioso. Y rentable, por supuesto.

Hemos reducido lo verdadero a lo útil y sentimos una vergüenza esquiva al hablar de la verdad. Vivimos una crisis espiritual sin precedentes que se ha consumado en cada individuo, y lo real se ha convertido en trizas. Así pasamos a la fragmentación del yo, a un narcisismo que nos ahoga y nos disgrega en multitud de actos inconclusos, al hundimiento generalizado de sistemas éticos, a la clausura del futuro que se disuelve en el presente, al derrumbe de los grandes relatos, así como al vaciamiento moral de diseño so capa de modernidad y de progreso. Un nuevo vendaval, pagano e ilustrado (en su faceta más pagana y antiutópica) parece llevarse por delante la esencia de estas fiestas, tarea en la que colaboran, quizá inconscientemente los cristianos aburguesados, horadados de polilla y de carcoma. Es preciso rescatar la Navidad del territorio usurpado por las multinacionales y convertirla en acontecimiento religioso; ha llegado el momento de devolverla, sin aires de cruzada, a su terreno gozoso y sanador como utopía.

Passolini, desde otro ángulo, apunta valientemente en esta dirección: “No temas la sacralidad ni los sentimientos de los que el laicismo consumista ha privado a los hombres, transformándolos en brutos y estúpidos autómatas”. Se impone de nuevo la emergencia de sentido, una cura de silencio, el elogio de lo inútil, la abolición de la sospecha como método. Abogamos por la filosofía del sencillismo, por la recuperación del tejido orgánico del hombre, por la asunción de nuestra vulnerabilidad, por la conciencia del límite, por el desprendimiento de nuestra voluntad compulsiva, pues, tal como afirma Ruiz de la Peña, “los elementos con que la cultura secular pretendía llevar adelante el proyecto de ser como dioses, se ha revelado seres de polvo que no pueden salvar; ya que no es la utopía la que salva a los hombres, debieran ser éstos quienes salvasen la utopía”.

Pero todo esto resulta duro porque exige sumisión a la realidad. La razón, afirma E. Trías debe empezar a convivir con sus sombras. Lejos de emociones blandas, sentimentaloides y paganas, la Navidad debe ser una potente luz –aquella luz final por la que susurraba Goethe- que ilumine nuestra era, la era del vacío.

Comentarios