Oscar Wilde y el gigante egoísta

Tiempo para que los cuentos de hadas rescaten el sentido de la Navidad, oculta entre la propaganda de los trineos, la nieve, y el pánfilo de Santa Claus. Precisamente tenía que ser huroneando en la colección de un ilustre anglosajón, uno de los más grandes de todos los tiempos, cuyo ingenio nos enseñó que la verdad, antes de dejar constancia en cualquier tratado filosófico, anda inscrita en el corazón de los hombres.

Cualquiera que haya leído la fábula El gigante egoísta podría concluir sin temor a equivocarse que Óscar Wilde fue cuando menos un cristiano en ciernes. Pocos corazones tan cristianos como atesoraba el genio irlandés, que además dio el último paso convirtiéndose al catolicismo en su lecho de muerte.

El gigante egoísta es un cuento trufado de preciosas alegorías y prosopopeyas sobre la imperiosa necesidad de amar que aguarda nuestro trascender. El amor es el bien que devuelve al hombre a ese éxtasis de felicidad sobrenatural antes de su caída, es el halo de pureza que eleva el alma meteóricamente hacia su cenit, es la reconciliación del hombre con su Creador transitando los senderos de la sencillez del alma.

Este maravilloso relato de Oscar Wilde narra la relación de un gigante con los niños prestos a jugar en su jardín. Reacio y hosco al principio, el ogro construye un muro para impedir la entrada de los revoltosos visitantes. El egoísmo llega a condenar al gigante a un invierno perenne y a la soledad más etérea hasta que la Providencia actúa haciendo uso de la naturaleza y de la travesura de los niños. Los infantes vuelven a irrumpir en el jardín del gigante, acaban de un plumazo con el invierno y con el aislamiento del propietario.

En la dulce eclosión primaveral, el gigante, consciente de su otrora frialdad de corazón, conmovido por la vulnerabilidad de un niño tan pequeño e indefenso como incapaz de subirse a un árbol por sus propias mañas, se decide a abrir su corazón para ayudar a la criatura a trepar por los ramos.

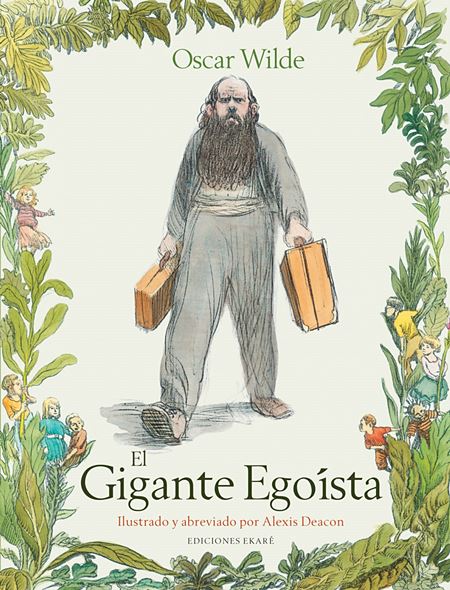

Ilustración para 'El gigante egoísta' en una edición de 1920.

La vida de un gigante iba a cambiar por completo con el advenimiento de aquel niño a su jardín, tal y como cambió el mundo de los hombres con el nacimiento de un niño en Belén. La verdad la muestran los niños, la olvidan los adultos y, rumbosa, llama a la puerta de los gigantes, con la pureza de los infantes deseosos de jugar en su jardín. El niño, a quien el gigante egoísta llega a adorar, desapareció por mucho tiempo, sembrando la melancolía en el bueno de su benefactor. Ahora que había encontrado la felicidad de la mano de aquel infante que le había hecho despertar de un mundo solipsista, narciso y huraño, la razón que daba sentido a su vida pareció haberse desvanecido.

En el jardín del gigante disfrutaban todos los pequeñuelos, pero el gigante echaba en falta a uno muy especial, al que soñando despierto anhelaba año tras año entre melancolías. Hasta que un buen día de invierno, el niño que le había cambiado el corazón regresó. ¿Era una sorpresa? ¿Tal vez un regalo? No, era una llamada. Esta vez vino para llevarse con Él al gigante. Al llegar, el niño mostraba señales de clavos en las manos y los pies, a lo que el gigante reaccionaría con la cólera justiciera que caracteriza al adorador del ser amado. Pero el lacerado niño le respondió que solo eran los clavos del amor y que había regresado para llevarle al Paraíso.

Todo empezó con el advenimiento de un niño, el niño que habría de traer la verdad y el amor a su jardín, el mismo niño que se llevaría consigo a Wilde en los estertores de la muerte, el Niño Dios que vino a traer una Feliz Navidad a todos los gigantes de buena voluntad.

Otros artículos del autor

- El Estado sirio y los cristianos

- «Terminator»: el milagro de John Connor

- «Dilexit Nos»: maestros del corazón

- El juicio de los camposantos

- El escritor necesario

- Sana y olímpica laicidad

- Bruce Springsteen: un católico lo es para siempre

- La pasión de Barrabás

- La sublime belleza de la Cruz triunfante

- Los cuatro personajes de «Nefarious»