Cantalamessa dice que toda la Iglesia debería predicar la justificación gratuita por la fe en Cristo

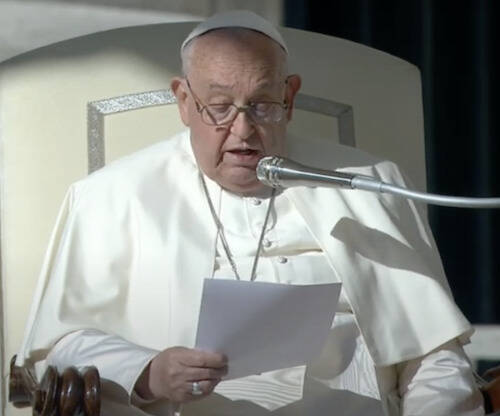

Tras las cuatro primeras meditaciones de Cuaresma a la Curia romana, en las que glosó cómo el Espíritu Santo nos introduce en el misterio del señorío, la divinidad, la muerte y la resurrección de Cristo, el padre Raniero Cantalamessa, OFM predicó este viernes la quinta y última, en presencia del Papa Francisco. El sacerdote capuchino, predicador de la Casa Pontificia, presentó la doctrina de la justificación por la fe en la perspectiva del quinto centenario de la Reforma luterana y de un mayor entendimiento teológico entre católicos y protestantes.

Según Cantalamessa, "la tesis de la justificación por la fe y no por las obras no fue el resultado de la polémica con la Iglesia del tiempo, sino su causa". Por tanto, procede averiguar: "¿Cómo se explica el terremoto suscitado por la toma de posición de Lutero? ¿Qué había en ella de tan revolucionario?".

El padre Cantalamessa recuerda que "el magisterio de la Iglesia nunca había anulado las decisiones tomadas en los concilios anteriores (sobre todo contra los pelagianos); nunca había desmentido lo que habían escrito Agustín, Gregorio, Bernardo, Tomás de Aquino".

Por supuesto, también "el Concilio de Trento, convocado como respuesta a la Reforma", que "no tiene dificultades en reafirmar esta convicción del primado de la fe y de la gracia, aunque manteniendo (como, por lo demás, hará toda la rama de la reforma encabezada por Calvino) las obras y la observancia de la ley necesarias en el contexto de todo el proceso de la salvación, según la fórmula paulina de la «fe que obra a través de la caridad»".

Sin embargo, en su opinión "la situación de la Iglesia, desde hacía tiempo, no reflejaba realmente las convicciones. La vida, la catequesis, la piedad cristiana, la dirección espiritual, por no hablar de la predicación popular: todo parecía afirmar lo contrario, es decir que lo que cuenta son las obras, el esfuerzo humano. Además, por «buenas obras» no se entendían en general las enumeradas por Jesús en Mateo 25, sin las cuales él mismo dice que no se entra en el reino de los cielos; se entendían más bien peregrinaciones, cirios votivos, novenas, ofrendas a la Iglesia y, como compensación a estas cosas, las indulgencias".

Algo que se explicaría por la preeminencia social de la fe: "Después de que el cristianismo se convirtió en religión de estado, la fe era algo que se absorbía espontáneamente a través de la familia, la escuela, la sociedad. No era tan importante insistir sobre el momento en que se llega a la fe y sobre la decisión personal con la que se llega a ser creyente, cuanto insistir en las exigencias prácticas de la fe, en otras palabras, sobre la moral, sobre las costumbres".

Buscando una convergencia hoy entre católicos y protestantes, Cantalamessa señala que "entre los excesos que resultan de la secular concentración sobre el problema de la justificación del impío, uno me parece que ha hecho del cristianismo occidental un anuncio sombrío, concentrado totalmente en el pecado, que la cultura secular ha acabado por combatir y rechazar. Lo más importante no es lo que Jesús, con su muerte, ha quitado del hombre —el pecado—, sino lo que ha donado, es decir, el Espíritu Santo".

Por tanto, "la justificación gratuita mediante la fe en Cristo debería ser predicada hoy por toda la Iglesia y con más vigor que nunca. Sin embargo, no en oposición a las «obras» de que habla el Nuevo Testamento, sino en contraste con la pretensión del hombre postmoderno de salvarse por sí solo con su ciencia y tecnología o con espiritualidades improvisadas y tranquilizadoras. Estas son las «obras» en las que confía el hombre moderno. Estoy convencido de que si Lutero volviera a la vida, este sería el modo en que también él predicaría hoy la justificación por la fe".

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PREDICACIÓN DEL PADRE RANIERO CANTALAMESSA

«Se ha manifestado la justicia de Dios»

El V centenario de la Reforma protestante, una ocasión de gracia y de reconciliación para toda la Iglesia

1. Los orígenes de la Reforma protestante

El Espíritu Santo que —hemos visto en las meditaciones anteriores—nos conduce a la verdad plena sobre la persona de Cristo y sobre su misterio pascual, nos ilumina también sobre un aspecto crucial de nuestra fe en Cristo, es decir, sobre el modo en que la salvación realizada por él nos alcanza hoy en la Iglesia. En otras palabras, sobre el gran problema de la justificación del hombre pecador mediante la fe. Creo que tratar de arrojar luz sobre la historia y sobre el estado actual de este debate es la forma más útil para hacer del aniversario del V centenario de la Reforma protestante una ocasión de gracia y de reconciliación para toda la Iglesia.

No podemos prescindir de releer por completo el pasaje de la Carta a los Romanos en el que está centrado dicho debate. Dice:

21Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, 22justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen —pues no hay diferencia alguna; 23todos pecaron y están privados de la gloria de Dios 24y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, 25a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, 26en el tiempo de la paciencia de Dios; en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser él justo y justificador del que cree en Jesús. 27¿Dónde está, entonces, el derecho a gloriarse? ¡Queda eliminado! ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No. Por la ley de la fe. 28Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley.

¿Cómo ha podido suceder que este mensaje tan consolador y luminoso se haya convertido en la manzana de la discordia en el seno de la cristiandad occidental, dividiendo la Iglesia y Europa en dos continentes religiosos diferentes? También hoy, para el creyente medio, en algunos países del norte de Europa, dicha doctrina constituye la divergencia entre catolicismo y protestantismo. Yo mismo he escuchado que fieles laicos luteranos me dirigían la pregunta: «¿Cree usted en la justificación por la fe?», como la condición para poder escuchar lo que yo decía. Esta doctrina es definida por los iniciadores mismos de la Reforma con «el artículo con el que la Iglesia está en pie o cae» (articulus stantis et cadentis Ecclesiae).

Debemos remontarnos a la famosa «experiencia de la torre» de Martín Lutero ocurrida en los años 1511 o 1512. (Se llama así porque se piensa que ocurrió en una celda del convento agustino de Wittenberg llamada «la Torre»). Lutero estaba angustiado, hasta casi la desesperación y el resentimiento hacia Dios, por el hecho de que con todas sus observancias religiosas y penitencias no lograra sentirse acogido y en paz con Dios. Fue aquí donde de repente se le encendió en la mente la palabra de Pablo en Romanos 1,17: «El justo vive por la fe». Fue una liberación. Contando él mismo esta experiencia cerca de la muerte, escribió: «Cuando descubrí esto me sentí renacer y me parecía que se abrían de par en par para mí las puertas del paraíso»1.

Con razón, algunos historiadores luteranos remontan a este momento, es decir, a algunos años antes del 1517, el verdadero comienzo de la Reforma. La ocasión que transformó esta experiencia interior en una verdadera avalancha religiosa fue el incidente de las indulgencias que hizo que Lutero decidiera colocar las famosas 95 tesis, en la iglesia del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre del 1517. Es importante señalar esta sucesión histórica de los hechos. Ella nos dice que la tesis de la justificación por fe y no por las obras, no fue el resultado de la polémica con la Iglesia del tiempo, sino su causa. Fue una verdadera iluminación desde lo alto, una «experiencia» (Erlebnis), como es definida por él mismo.

Surge una pregunta espontánea: ¿cómo se explica el terremoto suscitado por la toma de posición de Lutero? ¿Qué había en ella de tan revolucionario? San Agustín había dado muchos siglos antes, sobre la expresión «justicia de Dios», la misma explicación. «La justicia de Dios (justitia Dei) —escribió— es aquella gracias a la cual, por su gracia, llegamos a ser justos, exactamente como la salvación de Dios (salus Dei) (Sal 3,9) es aquella por la cual Dios nos salva nosotros»2.

San Gregorio Magno había dicho: «No se llega desde las virtudes a la fe, sino desde la fe a las virtudes». Y san Bernardo: «Yo, lo que no puedo obtener por mí mismo, me lo apropio3(usurpo!) con confianza del costado traspasado del Señor, porque está lleno de misericordia. […] ¿Y que es de mi justicia? Oh Señor, recordaré sólo tu justicia. En efecto, ella es también la mía, porque tú eres para mí la justicia de parte de Dios (cf. 1 Cor 1,30)»4. Santo Tomás de Aquino había ido incluso más allá. Comentando el dicho paulino «la letra mata, mientras que el Espíritu da la vida» (2 Cor 3,6), escribe que por letra se entienden también los preceptos morales del Evangelio, por lo cual «también la letra del Evangelio mataría, si no se añadiera, dentro, la gracia de la fe que sana»5.

El concilio de Trento, convocado como respuesta a la Reforma, no tiene dificultades en reafirmar esta convicción del primado de la fe y de la gracia, aunque manteniendo (como, por lo demás, hará toda la rama de la reforma encabezada por Calvino) las obras y la observancia de la ley necesarias en el contexto de todo el proceso de la salvación, según la fórmula paulina de la «fe que obra a través de la caridad» («fides quae per caritatem operatur») (Gál 5,6)6. Así se explica cómo, en el contexto del nuevo clima de diálogo ecuménico, haya sido posible llegar a la Declaración conjunta de la Iglesia Católica y de la Federación Mundial de las Iglesias Luteranas, sobre la justificación por gracia mediante la fe, firmada el 31 de octubre de 1999, en la que se toma nota de un acuerdo fundamental, aunque todavía no total, sobre esta doctrina.

Entonces, ¿fue la Reforma protestante un caso de «mucho ruido para nada»? ¿Fruto de un equívoco? Debemos responder con firmeza: ¡no! Es cierto que el magisterio de la Iglesia nunca había anulado las decisiones tomadas en los concilios anteriores (sobre todo contra los pelagianos); nunca había desmentido lo que habían escrito Agustín, Gregorio, Bernardo, Tomás de Aquino. Sin embargo, las revoluciones no estallan por ideas o teorías abstractas, sino por situaciones históricas concretas, y la situación de la Iglesia, desde hacía tiempo, no reflejaba realmente las convicciones. La vida, la catequesis, la piedad cristiana, la dirección espiritual, por no hablar de la predicación popular: todo parecía afirmar lo contrario, es decir que lo que cuenta son las obras, el esfuerzo humano. Además, por «buenas obras» no se entendían en general las enumeradas por Jesús en Mateo 25, sin las cuales él mismo dice que no se entra en el reino de los cielos; se entendían más bien peregrinaciones, cirios votivos, novenas, ofrendas a la Iglesia y, como compensación a estas cosas, las indulgencias.

El fenómeno tenía raíces lejanas comunes a toda la cristiandad y no sólo a la latina. Después de que el cristianismo se convirtió en religión de estado, la fe era algo que se absorbía espontáneamente a través de la familia, la escuela, la sociedad. No era tan importante insistir sobre el momento en que se llega a la fe y sobre la decisión personal con la que se llega a ser creyente, cuanto insistir en las exigencias prácticas de la fe, en otras palabras, sobre la moral, sobre las costumbres.

Un signo revelador de este desplazamiento de interés lo indica Henri de Lubac en su Historia de la exégesis medieval. En la fase más antigua, el orden de los cuatro sentidos de la Escritura era: sentido histórico literal, sentido cristológico o de fe, sentido moral y sentido escatológico7. Cada vez más a menudo, este orden se sustituye por uno diferente en el que el sentido moral viene antes del cristológico o de fe. Antes del «qué creer», se plantea el «qué hacer». El deber viene antes del don. En la vida espiritual, se pensaba, primero está la vía de la purificación y luego la de la iluminación y la de la unión8. Sin darse cuenta, se venía a decir exactamente lo contrario de lo que había escrito san Gregorio Magno, es decir, que «no se llega desde las virtudes a la fe, sino desde la fe a las virtudes».

2. La doctrina de la justificación por fe, después de Lutero

A continuación de Lutero y mucho antes que los otros grandes dos reformistas, Calvino y Zwiglio, la doctrina de la justificación gratuita por la fe, en aquellos que hicieron de ello una razón de vida, tuvo por efecto una indudable mejora de la calidad de vida cristiana, gracias a la circulación de la palabra de Dios en lengua vulgar, a los numerosos himnos y cantos inspirados, a los subsidios escritos, hechos accesibles al pueblo por la reciente invención y difusión de la imprenta.

En el frente exterior, la tesis de la justificación por la sola fe se convirtió en la línea divisoria entre el catolicismo y el protestantismo. Muy pronto (en parte, con Lutero mismo), esta contraposición se extendió y se convirtió también en contraposición entre cristianismo y judaísmo, con los católicos que representaban, según algunos, la continuación del legalismo y ritualismo judío, y el protestantismo que representaba la novedad cristiana.

La polémica anticatólica se casa con la polémica antijiudía que, por otras razones, no estaba menos presente en el mundo católico. El cristianismo se habría formado por oposición, no por derivación, del judaísmo. A partir de Ferdinand Christian Baur (1792-1860), se va afianzando la tesis de las dos almas del cristianismo: la petrina del llamado «protocatolicismo» (Frühkatholizismus) y la paulina que encuentra su expresión más acabada en el protestantismo.

Esta convicción lleva a distancias lo más posible la religión cristiana respecto del judaísmo. Se intentarán explicar las doctrinas y los misterios cristianos (incluido el título de Kyrios, Señor, y el culto divino dado a Jesús), como fruto del contacto con el helenismo. El criterio utilizado para juzgar la autenticidad o no de un dicho y de un hecho del Evangelio es su alteridad respecto a lo que es atestiguado en el medio ambiente hebreo del tiempo. Si no fue esta la razón principal de desenlace trágico del antisemitismo, es cierto que, unida a la acusación de deicidio, lo favoreció, dándole una tácita cobertura religiosa.

A partir de los años ’70 del siglo pasado, hubo un vuelco radical en este ámbito de los estudios bíblicos. Y es necesario decir algo sobre ello para clarificar cuál es el estado actual de la doctrina paulina y luterana de la justificación gratuita por la fe en Cristo. La naturaleza y el objetivo de este discurso mío me dispensan de citar los nombres de los autores modernos comprometidos en este debate. Quién está versado en la materia no tendrá dificultad en dar nombre a los autores de las tesis aquí aludidas; a los demás, pienso que no les interesan los nombres sino las ideas.

Se trata de la llamada «nueva perspectiva sobre Jesús de Nazaret», también conocida como «tercera vía de investigación sobre el Jesús histórico» (tercera después de la liberal del siglo XIX y la de Bultmann y seguidores del siglo XX). Esta nueva perspectiva consiste en reconocer en el judaísmo la verdadera matriz dentro de la cual se ha formado el cristianismo, destruyendo el mito de la irreductible alteridad del cristianismo con respecto al judaísmo. El criterio con el que se juzga la mayor o menor probabilidad de que un dicho y un hecho de la vida de Jesús sea auténtico es su compatibilidad con el judaísmo de su tiempo, no su incompatibilidad como se pensaba en un tiempo.

Algunas ventajas de este nuevo enfoque son evidentes. Se reencuentra la continuidad de la revelación. Jesús se sitúa dentro del mundo judío, en la línea de los profetas bíblicos. Se hace también más justicia al judaísmo del tiempo de Jesús, mostrando su riqueza y variedad. El inconveniente es que se ha ido tan lejos en esta conquista que se la ha transformado en una pérdida. En muchos representantes de esta tercera investigación, Jesús termina por disolverse completamente en el mundo judío, sin distinguirse más que por alguna interpretación particular de la Torah. Se le reduce a uno de los profetas judíos, un «carismático itinerante», «un campesino judío del Mediterráneo», como alguien ha escrito. Recuperada la continuidad, se ha perdido la novedad. La nueva perspectiva ha producido estudios de muy diverso nivel (por ejemplo, los de James D. G. Dunn, mi autor preferido); pero he aludido a la versión que ha circulado más ampliamente a nivel divulgativo e influido en la opinión pública.

Se sigue reprochando a las generaciones de estudiosos del pasado que se haya construido cada vez una imagen de Jesús según la moda o los gustos del momento y no nos damos cuenta de que continuamos en la misma línea. Esta insistencia en el Jesús judío entre judíos depende, de hecho, al menos en parte, del sentimiento de culpa (¡más que justificado!) respecto del pueblo judío y de la nueva actitud respecto de ellos, inaugurada en la Iglesia católica por el decreto «Nostra Aetate» del Vaticano II. Un fin excelente, pero perseguido con un medio inadecuado (al menos para el modo en que se utiliza).

Quién ha puesto en evidencia lo iluso de este enfoque a efectos de un diálogo serio entre judaísmo y cristianismo fue precisamente un judío, el rabino estadounidense Jacob Neusner9 . Quien ha leído el libro de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret, ya sabe mucho sobre el pensamiento de este rabino con el cual dialoga en uno de los capítulos más apasionantes de su libro. Jesús no puede ser considerado un judío como otro cualquiera, explica Neusner, visto que se pone a sí mismo por encima de Moisés y se proclama «Señor del sábado».

Pero, sobre todo respecto de san Pablo, la «nueva perspectiva» muestra toda su insuficiencia. Según uno de sus más conocidos representantes, la religión de las obras, contra la que el Apóstol se lanza con tanta vehemencia en sus cartas, no existe en la realidad. El judaísmo, incluso en el tiempo de Jesús, es un «nomismo de la alianza» (Covenantal Nomism), es decir, una religión basada en la iniciativa gratuita de Dios y en su amor; la observancia de la ley es consecuencia de ello, no la causa; sirve para permanecer en la alianza, no para entrar en ella. La religión judía sigue siendo la de los patriarcas y los profetas, en cuyo centro está la hesed, la gracia y la benevolencia divina.

Se buscan entonces los posibles blancos distintos a la polémica de Pablo: no «los judíos», sino los «judeo-cristianos», o ese tipo de judaísmo «celoso» que se siente amenazado por el mundo pagano circundante y reacciona a la manera de los Macabeos. En definitiva, lo que había sido su judaísmo, antes de la conversión, y que le había llevado a perseguir a los creyentes helenistas como Esteban.

Pero estas explicaciones parecen insostenibles y terminan por hacer incomprensible y contradictorio el pensamiento del Apóstol. En los capítulos precedentes el Apóstol ha formulado una acusación tan universal como la humanidad misma: «No hay diferencia alguna; todos pecaron y están privados de la gloria de Dios»; por tres veces se lee la expresión «judíos y griegos», es decir judíos y gentiles, del mismo modo. ¿Cómo se puede pensar que a una acusación tan universal corresponda una aplicación limitada a un reducido grupo de creyentes?

3. La justificación por fe: ¿doctrina de Pablo o de Jesús?

La dificultad nace, en mi opinión, del hecho de que la exégesis de Pablo se comporta, a veces, como si el problema comenzara con él y como si Jesús no hubiera dicho nada al respecto. La doctrina de la justificación gratuita por la fe no es un invento de Pablo, sino el mensaje central del Evangelio de Cristo, en cualquier modo en que haya sido conocido por el Apóstol: ya sea por revelación directa del Resucitado, o por la «tradición» que dice haber recibido y que no estaba limitada ciertamente a las pocas palabras del kerigma (cf. 1 Cor 15,3). Si no fuera así, tendrían razón aquellos que dicen que Pablo, no Jesús, es el verdadero fundador del cristianismo.

El núcleo de la doctrina está contenido ya en la palabra «Evangelio», alegre noticia, que Pablo ciertamente no ha inventado de la nada. Al comienzo de su ministerio, Jesús proclamaba: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,15). ¿Cómo podría, esto que proclama, llamarse «buena noticia» si sólo fuera un amenazador llamamiento a cambiar de vida? Lo que Cristo encierra en la expresión «reino de Dios» —es decir, la iniciativa salvífica de Dios, su ofrecimiento de salvación a la humanidad—, san Pablo lo llama «justicia de Dios», pero se trata de la misma realidad fundamental. «Reino de Dios» y «justicia de Dios» los ha acercado Jesús mismo entre sí cuando dice: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia» (Mt 6,33).

Cuando Jesús decía: «Convertíos y creed en el Evangelio», enseñaba ya, por tanto, la justificación mediante la fe. Antes de él, convertirse significaba siempre «volver atrás», como indica el mismo término hebreo shub; significaba volver a la alianza violada, mediante una renovada observancia de la ley. Convertirse, en consecuencia, tiene un significado principalmente ascético, moral y penitencial y se realiza cambiando la conducta de vida. La conversión es vista como condición para la salvación; el sentido es: convertíos y seréis salvados; convertíos y la salvación vendrá a vosotros. Este es el sentido de convertirse hasta Juan Bautista incluido.

En boca de Jesús, este significado moral pasa a segundo plano (al menos al comienzo de su predicación), respecto a un significado nuevo, hasta ahora desconocido. Convertirse ya no significa volver atrás, a la Antigua Alianza y a la observancia de la ley; significa hacer un salto hacia adelante, entrar en la Nueva Alianza, captar este reino que ha aparecido, entrar en él. Y entrar en él mediante la fe. «Convertíos y creed» no significa dos cosas distintas y sucesivas, sino la misma acción: convertíos, es decir, creed; convertíos creyendo! Convertirse no significa tanto «arrepentirse», cuanto «ser consciente», es decir darse cuenta de la novedad, pensar de modo nuevo. El humanista Lorenzo Valla (1405-1457), en sus Adnotationes in Novum Testamentum, ya había puesto de relieve este sentido nuevo de la palabra metanoia en el uso de Jesús.

Innumerables datos evangélicos, y la mayoría de ellos seguramente se remontan a Jesús, confirman esta interpretación. Uno es la insistencia con la que Jesús afirma la necesidad de hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. La característica del niño es que no tiene nada que dar, sólo puede recibir; no pide una cosa a los padres porque se la ha ganado, sino sólo porque sabe que es amado. Acepta la gratuidad.

Tampoco la polémica paulina contra la pretensión de salvarse por sus obras nace con él. Hay que negar una infinidad de hechos para excluir del Evangelio todas las referencias polémicas a un cierto número de «escribas, fariseos y doctores de la ley». No se pueden dejar de reconocer en la parábola del fariseo y del publicano en el templo los dos tipos de religiosidad contrapuestos a continuación por san Pablo: la dequien confía en sus prestaciones religiosas y la de quien se confía a la misericordia de Dios y vuelve a casa «justificado» (Lc 18,14).

No se trata de una tentación presente solo en una religión, sino en toda religión, incluido por supuesto el cristianismo. (¡Los evangelistas no recogieron las parábolas de Jesús para criticar a los fariseos, sino para amonestar a los cristianos!). Si Pablo toma de mira el judaísmo es porque ese es el contexto religioso en el que viven él y sus interlocutores, pero se trata de una categoría religiosa más que étnica. Judíos, en el contexto, son aquellos que, a diferencia de los paganos, están en posesión de una revelación, conocen la voluntad de Dios y, fortalecidos por este hecho, se sienten al seguro por parte de Dios y juzgan al resto de la humanidad. Ya en el siglo III, Orígenes decía que ahora, los que son tomados de mira por las palabras del Apóstol, son «los jefes de las iglesias: obispos, presbíteros y diáconos», es decir, los guías, los maestros del pueblo10.

La dificultad de conciliar la imagen que Pablo nos da de la religión hebrea con lo que conocemos de ella por otras fuentes deriva de un error fundamental de método. Jesús y Pablo tienen que ver con la vida vivida, con el corazón; los estudiosos, en cambio, con los libros y los testimonios escritos. Las declaraciones orales o escritas dicen exactamente lo que las personas saben que deben ser o que querrían ser, no necesariamente lo que son. No sorprende encontrar en las Escrituras y en las fuentes rabínicas del tiempo afirmaciones conmovedoras y sinceras sobre la gracia, la misericordia, la iniciativa preveniente de Dios; pero una cosa es lo que dice la Escritura o lo que enseñan los maestros, y otra lo que los hombres tienen en el corazón y gobierna sus acciones.

Lo que sucedió en el momento de la Reforma protestante ayuda a comprender la situación en el tiempo de Jesús y de Pablo. Si uno mira la doctrina enseñada en las escuelas de teología del tiempo, las definiciones antiguas nunca impugnadas, a los escritos de Agustín tenidos en gran honor, o incluso sólo la Imitación de Cristo, lectura diaria de las almas piadosas, encontrará allí una magnífica doctrina de la gracia y no entenderá contra quién la pagaba Lutero; pero si uno mira la vida cristiana del tiempo, el resultado, como hemos visto, es muy diferente.

4. Cómo predicar hoy la justificación por fe

¿Qué concluir de esta mirada a vista de pájaro a los cinco siglos transcurridos desde el comienzo de la Reforma protestante? Es vital, en efecto, que el centenario de la Reforma no se desaproveche, permaneciendo prisioneros del pasado, intentando establecer errores y razones, quizá en un tono más pacífico que en el pasado. Debemos, más bien, dar un salto adelante, como cuando un río llega a una esclusa y reanuda su curso a un nivel más alto.

La situación ha cambiado desde entonces. Las cuestiones que provocaron la separación entre la Iglesia de Roma y la Reforma fueron sobre todo las indulgencias y el modo en que tiene lugar la justificación del impío. Pero, ¿podemos decir que estos son los problemas con los cuales se mantiene en pie o cae la fe del hombre de hoy? En una ocasión recuerdo que el cardenal Kasper hizo esta observación: para Lutero el problema existencial número uno era cómo superar el sentimiento de culpa y obtener un Dios benevolente; hoy el problema, si acaso, es el contrario: cómo devolver al hombre el verdadero sentido del pecado que ha perdido del todo.

Esto no significa ignorar el enriquecimiento realizado por la Reforma o desear volver atrás, al tiempo anterior. Más bien, significa permitir a toda la cristiandad que se beneficie de sus muchas e importantes conquistas, una vez liberadas de ciertas distorsiones y excesos debidos al clima acalorado del momento y a la necesidad de enderezar abusos crasos.

Entre los excesos que resultan de la secular concentración sobre el problema de la justificación del impío, uno me parece que ha hecho del cristianismo occidental un anuncio sombrío, concentrado totalmente en el pecado, que la cultura secular ha acabado por combatir y rechazar. Lo más importante no es lo que Jesús, con su muerte, ha quitado del hombre —el pecado—, sino lo que ha donado, es decir, el Espíritu Santo. Muchos exegetas consideran hoy el capítulo tercero de la carta a los Romanos sobre la justificación por la fe, como inseparable del capítulo octavo sobre el don del Espíritu y un todo uno con él.

La justificación gratuita mediante la fe en Cristo debería ser predicada hoy por toda la Iglesia y con más vigor que nunca. Sin embargo, no en oposición a las «obras» de que habla el Nuevo Testamento, sino en contraste con la pretensión del hombre postmoderno de salvarse por sí solo con su ciencia y tecnología o con espiritualidades improvisadas y tranquilizadoras. Estas son las «obras» en las que confía el hombre moderno. Estoy convencido de que si Lutero volviera a la vida, este sería el modo en que también él predicaría hoy la justificación por la fe.

Otra cosa importante deberíamos recoger todos, luteranos y católicos, del iniciador de la Reforma. Para él —hemos visto—, la justificación gratuita por la fe fue ante todo una experiencia vivida y sólo posteriormente teorizada. Lamentablemente, después de él, se convirtió cada vez más en una tesis teológica a defender o a combatir, y cada vez menos en una experiencia personal y liberatoria, a vivir en la propia relación intima con Dios. La declaración conjunta de 1999 recuerda muy oportunamente que el consenso alcanzado por los católicos y luteranos sobre verdades fundamentales de la doctrina de la justificación deberá tener efectos y encontrar una respuesta, no sólo en la enseñanza de las Iglesias, sino también en la vida de las personas (n. 43).

Nunca debemos perder de vista el punto principal del mensaje paulino. Lo que le importa afirmar al Apóstol en primer lugar, en Romanos 3, no es que somos justificados por la fe, sino que somos justificados por la fe en Cristo; no es tanto que somos justificados por la gracia, cuanto que somos justificados por la gracia de Cristo. Cristo es el corazón del mensaje, aún antes que la gracia y la fe. Él es, hoy, el artículo con el que la Iglesia se mantiene en pie o cae: una persona, no una doctrina.

Debemos alegrarnos porque esto es lo que está sucediendo en la Iglesia y en mayor medida de lo que normalmente se piensa. En los últimos meses he podido participar en dos encuentros: uno en Suiza, organizado por evangélicos con la participación de los católicos; el otro en Alemania, organizado por católicos con la participación de los evangélicos. Este último celebrado en Augsburgo en enero pasado, me ha parecido verdaderamente un signo de los tiempos. Había seis mil católicos y dos mil luteranos, en su mayoría jóvenes, procedentes de toda Alemania. El título en inglés era «Holy Fascination», santa fascinación. El que fascinaba a la multitud era Jesús de Nazaret, hecho presente y casi tangible por el Espíritu Santo. Detrás de todo esto, una comunidad de laicos y una casa de oración (Gebetshaus), activa desde hace años y en plena comunión con la Iglesia católica local.

No era un ecumenismo del «¡querámonos mucho!». Misa muy católica (¡con incienso!”), presidida una vez por mí y una vez por el obispo auxiliar de Augsburgo; otro día, Santa Cena presidida por un pastor luterano, en total respeto de cada uno por la propia liturgia. Adoración, enseñanzas, música: un clima que sólo los jóvenes son capaces hoy de organizar y que podría servir como modelo para algún acontecimiento especial durante las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Pregunté una vez a los responsables si debía hablar de la unidad de los cristianos; me respondieron: «No, preferimos vivir la unidad, en lugar de hablar de ella». Tenían razón. Son signos de la dirección en que el Espíritu —y con él el papa Francisco—nos invitan a caminar.

¡Feliz y Santa Pascua!

©de la traducción Pablo Cervera Barranco

Notas

1 M. Lutero, Prefacio a las obras en latín, ed. Weimar vol. 54, p. 186.

2 San Agustín, De spiritu et littera, 32,56 : PL 44,237.

3 San Gregorio Magno, Homilías sobre Ezequiel, II, 7: PL 76,1018.

4 San Bernardo de Claraval, Sermones sobre el Cantar, 61, 4-5: PL 183,1072.

5 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-IIae, q.106, a.2.

6 Concilio de Trento, «Decretum de iustificatione», 7, en Denzinger-Schoenmetzer, Enchiridion Symbolorum (Herder, Barcelona 341963) n. 1531.

7 Es clásico el dístico con que fue expresado este orden: Littera gesta docet, quid credas allegoria. / Moralis, quid agas; quo tendas anagogia. La letra te enseña lo sucedido; lo que necesitas creer, la alegoría. / La moral, qué hacer; a donde tender, la anagogía.

8 Cf. Henri de Lubac, Histoire de l’exégèse médiévale. Le quatre sens de l’Ecriture, vol I,1 (Aubier, París 1959) 139-157.

9 Jacob Neusner, A Rabbi talks with Jesus (McGill-Queen’s University Press, Montreal 2000) [trad. esp. Un rabino habla con Jesús: el libro con el que Benedicto XVI dialoga en Jesús de Nazaret (Encuentro, Madrid 2008)].

10 Orígenes, Comentario de la Carta a los Romanos, II, 2: PG 14,873.

Según Cantalamessa, "la tesis de la justificación por la fe y no por las obras no fue el resultado de la polémica con la Iglesia del tiempo, sino su causa". Por tanto, procede averiguar: "¿Cómo se explica el terremoto suscitado por la toma de posición de Lutero? ¿Qué había en ella de tan revolucionario?".

El padre Cantalamessa recuerda que "el magisterio de la Iglesia nunca había anulado las decisiones tomadas en los concilios anteriores (sobre todo contra los pelagianos); nunca había desmentido lo que habían escrito Agustín, Gregorio, Bernardo, Tomás de Aquino".

Por supuesto, también "el Concilio de Trento, convocado como respuesta a la Reforma", que "no tiene dificultades en reafirmar esta convicción del primado de la fe y de la gracia, aunque manteniendo (como, por lo demás, hará toda la rama de la reforma encabezada por Calvino) las obras y la observancia de la ley necesarias en el contexto de todo el proceso de la salvación, según la fórmula paulina de la «fe que obra a través de la caridad»".

Sin embargo, en su opinión "la situación de la Iglesia, desde hacía tiempo, no reflejaba realmente las convicciones. La vida, la catequesis, la piedad cristiana, la dirección espiritual, por no hablar de la predicación popular: todo parecía afirmar lo contrario, es decir que lo que cuenta son las obras, el esfuerzo humano. Además, por «buenas obras» no se entendían en general las enumeradas por Jesús en Mateo 25, sin las cuales él mismo dice que no se entra en el reino de los cielos; se entendían más bien peregrinaciones, cirios votivos, novenas, ofrendas a la Iglesia y, como compensación a estas cosas, las indulgencias".

Algo que se explicaría por la preeminencia social de la fe: "Después de que el cristianismo se convirtió en religión de estado, la fe era algo que se absorbía espontáneamente a través de la familia, la escuela, la sociedad. No era tan importante insistir sobre el momento en que se llega a la fe y sobre la decisión personal con la que se llega a ser creyente, cuanto insistir en las exigencias prácticas de la fe, en otras palabras, sobre la moral, sobre las costumbres".

Buscando una convergencia hoy entre católicos y protestantes, Cantalamessa señala que "entre los excesos que resultan de la secular concentración sobre el problema de la justificación del impío, uno me parece que ha hecho del cristianismo occidental un anuncio sombrío, concentrado totalmente en el pecado, que la cultura secular ha acabado por combatir y rechazar. Lo más importante no es lo que Jesús, con su muerte, ha quitado del hombre —el pecado—, sino lo que ha donado, es decir, el Espíritu Santo".

Por tanto, "la justificación gratuita mediante la fe en Cristo debería ser predicada hoy por toda la Iglesia y con más vigor que nunca. Sin embargo, no en oposición a las «obras» de que habla el Nuevo Testamento, sino en contraste con la pretensión del hombre postmoderno de salvarse por sí solo con su ciencia y tecnología o con espiritualidades improvisadas y tranquilizadoras. Estas son las «obras» en las que confía el hombre moderno. Estoy convencido de que si Lutero volviera a la vida, este sería el modo en que también él predicaría hoy la justificación por la fe".

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PREDICACIÓN DEL PADRE RANIERO CANTALAMESSA

«Se ha manifestado la justicia de Dios»

El V centenario de la Reforma protestante, una ocasión de gracia y de reconciliación para toda la Iglesia

1. Los orígenes de la Reforma protestante

El Espíritu Santo que —hemos visto en las meditaciones anteriores—nos conduce a la verdad plena sobre la persona de Cristo y sobre su misterio pascual, nos ilumina también sobre un aspecto crucial de nuestra fe en Cristo, es decir, sobre el modo en que la salvación realizada por él nos alcanza hoy en la Iglesia. En otras palabras, sobre el gran problema de la justificación del hombre pecador mediante la fe. Creo que tratar de arrojar luz sobre la historia y sobre el estado actual de este debate es la forma más útil para hacer del aniversario del V centenario de la Reforma protestante una ocasión de gracia y de reconciliación para toda la Iglesia.

No podemos prescindir de releer por completo el pasaje de la Carta a los Romanos en el que está centrado dicho debate. Dice:

21Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, 22justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen —pues no hay diferencia alguna; 23todos pecaron y están privados de la gloria de Dios 24y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, 25a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, 26en el tiempo de la paciencia de Dios; en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser él justo y justificador del que cree en Jesús. 27¿Dónde está, entonces, el derecho a gloriarse? ¡Queda eliminado! ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No. Por la ley de la fe. 28Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley.

¿Cómo ha podido suceder que este mensaje tan consolador y luminoso se haya convertido en la manzana de la discordia en el seno de la cristiandad occidental, dividiendo la Iglesia y Europa en dos continentes religiosos diferentes? También hoy, para el creyente medio, en algunos países del norte de Europa, dicha doctrina constituye la divergencia entre catolicismo y protestantismo. Yo mismo he escuchado que fieles laicos luteranos me dirigían la pregunta: «¿Cree usted en la justificación por la fe?», como la condición para poder escuchar lo que yo decía. Esta doctrina es definida por los iniciadores mismos de la Reforma con «el artículo con el que la Iglesia está en pie o cae» (articulus stantis et cadentis Ecclesiae).

Debemos remontarnos a la famosa «experiencia de la torre» de Martín Lutero ocurrida en los años 1511 o 1512. (Se llama así porque se piensa que ocurrió en una celda del convento agustino de Wittenberg llamada «la Torre»). Lutero estaba angustiado, hasta casi la desesperación y el resentimiento hacia Dios, por el hecho de que con todas sus observancias religiosas y penitencias no lograra sentirse acogido y en paz con Dios. Fue aquí donde de repente se le encendió en la mente la palabra de Pablo en Romanos 1,17: «El justo vive por la fe». Fue una liberación. Contando él mismo esta experiencia cerca de la muerte, escribió: «Cuando descubrí esto me sentí renacer y me parecía que se abrían de par en par para mí las puertas del paraíso»1.

Con razón, algunos historiadores luteranos remontan a este momento, es decir, a algunos años antes del 1517, el verdadero comienzo de la Reforma. La ocasión que transformó esta experiencia interior en una verdadera avalancha religiosa fue el incidente de las indulgencias que hizo que Lutero decidiera colocar las famosas 95 tesis, en la iglesia del castillo de Wittenberg, el 31 de octubre del 1517. Es importante señalar esta sucesión histórica de los hechos. Ella nos dice que la tesis de la justificación por fe y no por las obras, no fue el resultado de la polémica con la Iglesia del tiempo, sino su causa. Fue una verdadera iluminación desde lo alto, una «experiencia» (Erlebnis), como es definida por él mismo.

Surge una pregunta espontánea: ¿cómo se explica el terremoto suscitado por la toma de posición de Lutero? ¿Qué había en ella de tan revolucionario? San Agustín había dado muchos siglos antes, sobre la expresión «justicia de Dios», la misma explicación. «La justicia de Dios (justitia Dei) —escribió— es aquella gracias a la cual, por su gracia, llegamos a ser justos, exactamente como la salvación de Dios (salus Dei) (Sal 3,9) es aquella por la cual Dios nos salva nosotros»2.

San Gregorio Magno había dicho: «No se llega desde las virtudes a la fe, sino desde la fe a las virtudes». Y san Bernardo: «Yo, lo que no puedo obtener por mí mismo, me lo apropio3(usurpo!) con confianza del costado traspasado del Señor, porque está lleno de misericordia. […] ¿Y que es de mi justicia? Oh Señor, recordaré sólo tu justicia. En efecto, ella es también la mía, porque tú eres para mí la justicia de parte de Dios (cf. 1 Cor 1,30)»4. Santo Tomás de Aquino había ido incluso más allá. Comentando el dicho paulino «la letra mata, mientras que el Espíritu da la vida» (2 Cor 3,6), escribe que por letra se entienden también los preceptos morales del Evangelio, por lo cual «también la letra del Evangelio mataría, si no se añadiera, dentro, la gracia de la fe que sana»5.

El concilio de Trento, convocado como respuesta a la Reforma, no tiene dificultades en reafirmar esta convicción del primado de la fe y de la gracia, aunque manteniendo (como, por lo demás, hará toda la rama de la reforma encabezada por Calvino) las obras y la observancia de la ley necesarias en el contexto de todo el proceso de la salvación, según la fórmula paulina de la «fe que obra a través de la caridad» («fides quae per caritatem operatur») (Gál 5,6)6. Así se explica cómo, en el contexto del nuevo clima de diálogo ecuménico, haya sido posible llegar a la Declaración conjunta de la Iglesia Católica y de la Federación Mundial de las Iglesias Luteranas, sobre la justificación por gracia mediante la fe, firmada el 31 de octubre de 1999, en la que se toma nota de un acuerdo fundamental, aunque todavía no total, sobre esta doctrina.

Entonces, ¿fue la Reforma protestante un caso de «mucho ruido para nada»? ¿Fruto de un equívoco? Debemos responder con firmeza: ¡no! Es cierto que el magisterio de la Iglesia nunca había anulado las decisiones tomadas en los concilios anteriores (sobre todo contra los pelagianos); nunca había desmentido lo que habían escrito Agustín, Gregorio, Bernardo, Tomás de Aquino. Sin embargo, las revoluciones no estallan por ideas o teorías abstractas, sino por situaciones históricas concretas, y la situación de la Iglesia, desde hacía tiempo, no reflejaba realmente las convicciones. La vida, la catequesis, la piedad cristiana, la dirección espiritual, por no hablar de la predicación popular: todo parecía afirmar lo contrario, es decir que lo que cuenta son las obras, el esfuerzo humano. Además, por «buenas obras» no se entendían en general las enumeradas por Jesús en Mateo 25, sin las cuales él mismo dice que no se entra en el reino de los cielos; se entendían más bien peregrinaciones, cirios votivos, novenas, ofrendas a la Iglesia y, como compensación a estas cosas, las indulgencias.

El fenómeno tenía raíces lejanas comunes a toda la cristiandad y no sólo a la latina. Después de que el cristianismo se convirtió en religión de estado, la fe era algo que se absorbía espontáneamente a través de la familia, la escuela, la sociedad. No era tan importante insistir sobre el momento en que se llega a la fe y sobre la decisión personal con la que se llega a ser creyente, cuanto insistir en las exigencias prácticas de la fe, en otras palabras, sobre la moral, sobre las costumbres.

Un signo revelador de este desplazamiento de interés lo indica Henri de Lubac en su Historia de la exégesis medieval. En la fase más antigua, el orden de los cuatro sentidos de la Escritura era: sentido histórico literal, sentido cristológico o de fe, sentido moral y sentido escatológico7. Cada vez más a menudo, este orden se sustituye por uno diferente en el que el sentido moral viene antes del cristológico o de fe. Antes del «qué creer», se plantea el «qué hacer». El deber viene antes del don. En la vida espiritual, se pensaba, primero está la vía de la purificación y luego la de la iluminación y la de la unión8. Sin darse cuenta, se venía a decir exactamente lo contrario de lo que había escrito san Gregorio Magno, es decir, que «no se llega desde las virtudes a la fe, sino desde la fe a las virtudes».

2. La doctrina de la justificación por fe, después de Lutero

A continuación de Lutero y mucho antes que los otros grandes dos reformistas, Calvino y Zwiglio, la doctrina de la justificación gratuita por la fe, en aquellos que hicieron de ello una razón de vida, tuvo por efecto una indudable mejora de la calidad de vida cristiana, gracias a la circulación de la palabra de Dios en lengua vulgar, a los numerosos himnos y cantos inspirados, a los subsidios escritos, hechos accesibles al pueblo por la reciente invención y difusión de la imprenta.

En el frente exterior, la tesis de la justificación por la sola fe se convirtió en la línea divisoria entre el catolicismo y el protestantismo. Muy pronto (en parte, con Lutero mismo), esta contraposición se extendió y se convirtió también en contraposición entre cristianismo y judaísmo, con los católicos que representaban, según algunos, la continuación del legalismo y ritualismo judío, y el protestantismo que representaba la novedad cristiana.

La polémica anticatólica se casa con la polémica antijiudía que, por otras razones, no estaba menos presente en el mundo católico. El cristianismo se habría formado por oposición, no por derivación, del judaísmo. A partir de Ferdinand Christian Baur (1792-1860), se va afianzando la tesis de las dos almas del cristianismo: la petrina del llamado «protocatolicismo» (Frühkatholizismus) y la paulina que encuentra su expresión más acabada en el protestantismo.

Esta convicción lleva a distancias lo más posible la religión cristiana respecto del judaísmo. Se intentarán explicar las doctrinas y los misterios cristianos (incluido el título de Kyrios, Señor, y el culto divino dado a Jesús), como fruto del contacto con el helenismo. El criterio utilizado para juzgar la autenticidad o no de un dicho y de un hecho del Evangelio es su alteridad respecto a lo que es atestiguado en el medio ambiente hebreo del tiempo. Si no fue esta la razón principal de desenlace trágico del antisemitismo, es cierto que, unida a la acusación de deicidio, lo favoreció, dándole una tácita cobertura religiosa.

A partir de los años ’70 del siglo pasado, hubo un vuelco radical en este ámbito de los estudios bíblicos. Y es necesario decir algo sobre ello para clarificar cuál es el estado actual de la doctrina paulina y luterana de la justificación gratuita por la fe en Cristo. La naturaleza y el objetivo de este discurso mío me dispensan de citar los nombres de los autores modernos comprometidos en este debate. Quién está versado en la materia no tendrá dificultad en dar nombre a los autores de las tesis aquí aludidas; a los demás, pienso que no les interesan los nombres sino las ideas.

Se trata de la llamada «nueva perspectiva sobre Jesús de Nazaret», también conocida como «tercera vía de investigación sobre el Jesús histórico» (tercera después de la liberal del siglo XIX y la de Bultmann y seguidores del siglo XX). Esta nueva perspectiva consiste en reconocer en el judaísmo la verdadera matriz dentro de la cual se ha formado el cristianismo, destruyendo el mito de la irreductible alteridad del cristianismo con respecto al judaísmo. El criterio con el que se juzga la mayor o menor probabilidad de que un dicho y un hecho de la vida de Jesús sea auténtico es su compatibilidad con el judaísmo de su tiempo, no su incompatibilidad como se pensaba en un tiempo.

Algunas ventajas de este nuevo enfoque son evidentes. Se reencuentra la continuidad de la revelación. Jesús se sitúa dentro del mundo judío, en la línea de los profetas bíblicos. Se hace también más justicia al judaísmo del tiempo de Jesús, mostrando su riqueza y variedad. El inconveniente es que se ha ido tan lejos en esta conquista que se la ha transformado en una pérdida. En muchos representantes de esta tercera investigación, Jesús termina por disolverse completamente en el mundo judío, sin distinguirse más que por alguna interpretación particular de la Torah. Se le reduce a uno de los profetas judíos, un «carismático itinerante», «un campesino judío del Mediterráneo», como alguien ha escrito. Recuperada la continuidad, se ha perdido la novedad. La nueva perspectiva ha producido estudios de muy diverso nivel (por ejemplo, los de James D. G. Dunn, mi autor preferido); pero he aludido a la versión que ha circulado más ampliamente a nivel divulgativo e influido en la opinión pública.

Se sigue reprochando a las generaciones de estudiosos del pasado que se haya construido cada vez una imagen de Jesús según la moda o los gustos del momento y no nos damos cuenta de que continuamos en la misma línea. Esta insistencia en el Jesús judío entre judíos depende, de hecho, al menos en parte, del sentimiento de culpa (¡más que justificado!) respecto del pueblo judío y de la nueva actitud respecto de ellos, inaugurada en la Iglesia católica por el decreto «Nostra Aetate» del Vaticano II. Un fin excelente, pero perseguido con un medio inadecuado (al menos para el modo en que se utiliza).

Quién ha puesto en evidencia lo iluso de este enfoque a efectos de un diálogo serio entre judaísmo y cristianismo fue precisamente un judío, el rabino estadounidense Jacob Neusner9 . Quien ha leído el libro de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret, ya sabe mucho sobre el pensamiento de este rabino con el cual dialoga en uno de los capítulos más apasionantes de su libro. Jesús no puede ser considerado un judío como otro cualquiera, explica Neusner, visto que se pone a sí mismo por encima de Moisés y se proclama «Señor del sábado».

Pero, sobre todo respecto de san Pablo, la «nueva perspectiva» muestra toda su insuficiencia. Según uno de sus más conocidos representantes, la religión de las obras, contra la que el Apóstol se lanza con tanta vehemencia en sus cartas, no existe en la realidad. El judaísmo, incluso en el tiempo de Jesús, es un «nomismo de la alianza» (Covenantal Nomism), es decir, una religión basada en la iniciativa gratuita de Dios y en su amor; la observancia de la ley es consecuencia de ello, no la causa; sirve para permanecer en la alianza, no para entrar en ella. La religión judía sigue siendo la de los patriarcas y los profetas, en cuyo centro está la hesed, la gracia y la benevolencia divina.

Se buscan entonces los posibles blancos distintos a la polémica de Pablo: no «los judíos», sino los «judeo-cristianos», o ese tipo de judaísmo «celoso» que se siente amenazado por el mundo pagano circundante y reacciona a la manera de los Macabeos. En definitiva, lo que había sido su judaísmo, antes de la conversión, y que le había llevado a perseguir a los creyentes helenistas como Esteban.

Pero estas explicaciones parecen insostenibles y terminan por hacer incomprensible y contradictorio el pensamiento del Apóstol. En los capítulos precedentes el Apóstol ha formulado una acusación tan universal como la humanidad misma: «No hay diferencia alguna; todos pecaron y están privados de la gloria de Dios»; por tres veces se lee la expresión «judíos y griegos», es decir judíos y gentiles, del mismo modo. ¿Cómo se puede pensar que a una acusación tan universal corresponda una aplicación limitada a un reducido grupo de creyentes?

3. La justificación por fe: ¿doctrina de Pablo o de Jesús?

La dificultad nace, en mi opinión, del hecho de que la exégesis de Pablo se comporta, a veces, como si el problema comenzara con él y como si Jesús no hubiera dicho nada al respecto. La doctrina de la justificación gratuita por la fe no es un invento de Pablo, sino el mensaje central del Evangelio de Cristo, en cualquier modo en que haya sido conocido por el Apóstol: ya sea por revelación directa del Resucitado, o por la «tradición» que dice haber recibido y que no estaba limitada ciertamente a las pocas palabras del kerigma (cf. 1 Cor 15,3). Si no fuera así, tendrían razón aquellos que dicen que Pablo, no Jesús, es el verdadero fundador del cristianismo.

El núcleo de la doctrina está contenido ya en la palabra «Evangelio», alegre noticia, que Pablo ciertamente no ha inventado de la nada. Al comienzo de su ministerio, Jesús proclamaba: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1,15). ¿Cómo podría, esto que proclama, llamarse «buena noticia» si sólo fuera un amenazador llamamiento a cambiar de vida? Lo que Cristo encierra en la expresión «reino de Dios» —es decir, la iniciativa salvífica de Dios, su ofrecimiento de salvación a la humanidad—, san Pablo lo llama «justicia de Dios», pero se trata de la misma realidad fundamental. «Reino de Dios» y «justicia de Dios» los ha acercado Jesús mismo entre sí cuando dice: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia» (Mt 6,33).

Cuando Jesús decía: «Convertíos y creed en el Evangelio», enseñaba ya, por tanto, la justificación mediante la fe. Antes de él, convertirse significaba siempre «volver atrás», como indica el mismo término hebreo shub; significaba volver a la alianza violada, mediante una renovada observancia de la ley. Convertirse, en consecuencia, tiene un significado principalmente ascético, moral y penitencial y se realiza cambiando la conducta de vida. La conversión es vista como condición para la salvación; el sentido es: convertíos y seréis salvados; convertíos y la salvación vendrá a vosotros. Este es el sentido de convertirse hasta Juan Bautista incluido.

En boca de Jesús, este significado moral pasa a segundo plano (al menos al comienzo de su predicación), respecto a un significado nuevo, hasta ahora desconocido. Convertirse ya no significa volver atrás, a la Antigua Alianza y a la observancia de la ley; significa hacer un salto hacia adelante, entrar en la Nueva Alianza, captar este reino que ha aparecido, entrar en él. Y entrar en él mediante la fe. «Convertíos y creed» no significa dos cosas distintas y sucesivas, sino la misma acción: convertíos, es decir, creed; convertíos creyendo! Convertirse no significa tanto «arrepentirse», cuanto «ser consciente», es decir darse cuenta de la novedad, pensar de modo nuevo. El humanista Lorenzo Valla (1405-1457), en sus Adnotationes in Novum Testamentum, ya había puesto de relieve este sentido nuevo de la palabra metanoia en el uso de Jesús.

Innumerables datos evangélicos, y la mayoría de ellos seguramente se remontan a Jesús, confirman esta interpretación. Uno es la insistencia con la que Jesús afirma la necesidad de hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. La característica del niño es que no tiene nada que dar, sólo puede recibir; no pide una cosa a los padres porque se la ha ganado, sino sólo porque sabe que es amado. Acepta la gratuidad.

Tampoco la polémica paulina contra la pretensión de salvarse por sus obras nace con él. Hay que negar una infinidad de hechos para excluir del Evangelio todas las referencias polémicas a un cierto número de «escribas, fariseos y doctores de la ley». No se pueden dejar de reconocer en la parábola del fariseo y del publicano en el templo los dos tipos de religiosidad contrapuestos a continuación por san Pablo: la dequien confía en sus prestaciones religiosas y la de quien se confía a la misericordia de Dios y vuelve a casa «justificado» (Lc 18,14).

No se trata de una tentación presente solo en una religión, sino en toda religión, incluido por supuesto el cristianismo. (¡Los evangelistas no recogieron las parábolas de Jesús para criticar a los fariseos, sino para amonestar a los cristianos!). Si Pablo toma de mira el judaísmo es porque ese es el contexto religioso en el que viven él y sus interlocutores, pero se trata de una categoría religiosa más que étnica. Judíos, en el contexto, son aquellos que, a diferencia de los paganos, están en posesión de una revelación, conocen la voluntad de Dios y, fortalecidos por este hecho, se sienten al seguro por parte de Dios y juzgan al resto de la humanidad. Ya en el siglo III, Orígenes decía que ahora, los que son tomados de mira por las palabras del Apóstol, son «los jefes de las iglesias: obispos, presbíteros y diáconos», es decir, los guías, los maestros del pueblo10.

La dificultad de conciliar la imagen que Pablo nos da de la religión hebrea con lo que conocemos de ella por otras fuentes deriva de un error fundamental de método. Jesús y Pablo tienen que ver con la vida vivida, con el corazón; los estudiosos, en cambio, con los libros y los testimonios escritos. Las declaraciones orales o escritas dicen exactamente lo que las personas saben que deben ser o que querrían ser, no necesariamente lo que son. No sorprende encontrar en las Escrituras y en las fuentes rabínicas del tiempo afirmaciones conmovedoras y sinceras sobre la gracia, la misericordia, la iniciativa preveniente de Dios; pero una cosa es lo que dice la Escritura o lo que enseñan los maestros, y otra lo que los hombres tienen en el corazón y gobierna sus acciones.

Lo que sucedió en el momento de la Reforma protestante ayuda a comprender la situación en el tiempo de Jesús y de Pablo. Si uno mira la doctrina enseñada en las escuelas de teología del tiempo, las definiciones antiguas nunca impugnadas, a los escritos de Agustín tenidos en gran honor, o incluso sólo la Imitación de Cristo, lectura diaria de las almas piadosas, encontrará allí una magnífica doctrina de la gracia y no entenderá contra quién la pagaba Lutero; pero si uno mira la vida cristiana del tiempo, el resultado, como hemos visto, es muy diferente.

4. Cómo predicar hoy la justificación por fe

¿Qué concluir de esta mirada a vista de pájaro a los cinco siglos transcurridos desde el comienzo de la Reforma protestante? Es vital, en efecto, que el centenario de la Reforma no se desaproveche, permaneciendo prisioneros del pasado, intentando establecer errores y razones, quizá en un tono más pacífico que en el pasado. Debemos, más bien, dar un salto adelante, como cuando un río llega a una esclusa y reanuda su curso a un nivel más alto.

La situación ha cambiado desde entonces. Las cuestiones que provocaron la separación entre la Iglesia de Roma y la Reforma fueron sobre todo las indulgencias y el modo en que tiene lugar la justificación del impío. Pero, ¿podemos decir que estos son los problemas con los cuales se mantiene en pie o cae la fe del hombre de hoy? En una ocasión recuerdo que el cardenal Kasper hizo esta observación: para Lutero el problema existencial número uno era cómo superar el sentimiento de culpa y obtener un Dios benevolente; hoy el problema, si acaso, es el contrario: cómo devolver al hombre el verdadero sentido del pecado que ha perdido del todo.

Esto no significa ignorar el enriquecimiento realizado por la Reforma o desear volver atrás, al tiempo anterior. Más bien, significa permitir a toda la cristiandad que se beneficie de sus muchas e importantes conquistas, una vez liberadas de ciertas distorsiones y excesos debidos al clima acalorado del momento y a la necesidad de enderezar abusos crasos.

Entre los excesos que resultan de la secular concentración sobre el problema de la justificación del impío, uno me parece que ha hecho del cristianismo occidental un anuncio sombrío, concentrado totalmente en el pecado, que la cultura secular ha acabado por combatir y rechazar. Lo más importante no es lo que Jesús, con su muerte, ha quitado del hombre —el pecado—, sino lo que ha donado, es decir, el Espíritu Santo. Muchos exegetas consideran hoy el capítulo tercero de la carta a los Romanos sobre la justificación por la fe, como inseparable del capítulo octavo sobre el don del Espíritu y un todo uno con él.

La justificación gratuita mediante la fe en Cristo debería ser predicada hoy por toda la Iglesia y con más vigor que nunca. Sin embargo, no en oposición a las «obras» de que habla el Nuevo Testamento, sino en contraste con la pretensión del hombre postmoderno de salvarse por sí solo con su ciencia y tecnología o con espiritualidades improvisadas y tranquilizadoras. Estas son las «obras» en las que confía el hombre moderno. Estoy convencido de que si Lutero volviera a la vida, este sería el modo en que también él predicaría hoy la justificación por la fe.

Otra cosa importante deberíamos recoger todos, luteranos y católicos, del iniciador de la Reforma. Para él —hemos visto—, la justificación gratuita por la fe fue ante todo una experiencia vivida y sólo posteriormente teorizada. Lamentablemente, después de él, se convirtió cada vez más en una tesis teológica a defender o a combatir, y cada vez menos en una experiencia personal y liberatoria, a vivir en la propia relación intima con Dios. La declaración conjunta de 1999 recuerda muy oportunamente que el consenso alcanzado por los católicos y luteranos sobre verdades fundamentales de la doctrina de la justificación deberá tener efectos y encontrar una respuesta, no sólo en la enseñanza de las Iglesias, sino también en la vida de las personas (n. 43).

Nunca debemos perder de vista el punto principal del mensaje paulino. Lo que le importa afirmar al Apóstol en primer lugar, en Romanos 3, no es que somos justificados por la fe, sino que somos justificados por la fe en Cristo; no es tanto que somos justificados por la gracia, cuanto que somos justificados por la gracia de Cristo. Cristo es el corazón del mensaje, aún antes que la gracia y la fe. Él es, hoy, el artículo con el que la Iglesia se mantiene en pie o cae: una persona, no una doctrina.

Debemos alegrarnos porque esto es lo que está sucediendo en la Iglesia y en mayor medida de lo que normalmente se piensa. En los últimos meses he podido participar en dos encuentros: uno en Suiza, organizado por evangélicos con la participación de los católicos; el otro en Alemania, organizado por católicos con la participación de los evangélicos. Este último celebrado en Augsburgo en enero pasado, me ha parecido verdaderamente un signo de los tiempos. Había seis mil católicos y dos mil luteranos, en su mayoría jóvenes, procedentes de toda Alemania. El título en inglés era «Holy Fascination», santa fascinación. El que fascinaba a la multitud era Jesús de Nazaret, hecho presente y casi tangible por el Espíritu Santo. Detrás de todo esto, una comunidad de laicos y una casa de oración (Gebetshaus), activa desde hace años y en plena comunión con la Iglesia católica local.

No era un ecumenismo del «¡querámonos mucho!». Misa muy católica (¡con incienso!”), presidida una vez por mí y una vez por el obispo auxiliar de Augsburgo; otro día, Santa Cena presidida por un pastor luterano, en total respeto de cada uno por la propia liturgia. Adoración, enseñanzas, música: un clima que sólo los jóvenes son capaces hoy de organizar y que podría servir como modelo para algún acontecimiento especial durante las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Pregunté una vez a los responsables si debía hablar de la unidad de los cristianos; me respondieron: «No, preferimos vivir la unidad, en lugar de hablar de ella». Tenían razón. Son signos de la dirección en que el Espíritu —y con él el papa Francisco—nos invitan a caminar.

¡Feliz y Santa Pascua!

©de la traducción Pablo Cervera Barranco

Notas

1 M. Lutero, Prefacio a las obras en latín, ed. Weimar vol. 54, p. 186.

2 San Agustín, De spiritu et littera, 32,56 : PL 44,237.

3 San Gregorio Magno, Homilías sobre Ezequiel, II, 7: PL 76,1018.

4 San Bernardo de Claraval, Sermones sobre el Cantar, 61, 4-5: PL 183,1072.

5 Santo Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-IIae, q.106, a.2.

6 Concilio de Trento, «Decretum de iustificatione», 7, en Denzinger-Schoenmetzer, Enchiridion Symbolorum (Herder, Barcelona 341963) n. 1531.

7 Es clásico el dístico con que fue expresado este orden: Littera gesta docet, quid credas allegoria. / Moralis, quid agas; quo tendas anagogia. La letra te enseña lo sucedido; lo que necesitas creer, la alegoría. / La moral, qué hacer; a donde tender, la anagogía.

8 Cf. Henri de Lubac, Histoire de l’exégèse médiévale. Le quatre sens de l’Ecriture, vol I,1 (Aubier, París 1959) 139-157.

9 Jacob Neusner, A Rabbi talks with Jesus (McGill-Queen’s University Press, Montreal 2000) [trad. esp. Un rabino habla con Jesús: el libro con el que Benedicto XVI dialoga en Jesús de Nazaret (Encuentro, Madrid 2008)].

10 Orígenes, Comentario de la Carta a los Romanos, II, 2: PG 14,873.

Comentarios