El historiador Claude Quétel sacude la complaciente versión oficial

«La moderación se convirtió en un crimen»: por qué la Revolución Francesa desembocó en la guillotina

Doscientos treinta años después de la toma de la Bastilla, el estudioso Claude Quétel ha escrito una historia de la Revolución francesa que resulta "blasfema" para la versión oficial. ¿Por qué el Terror? ¿Pudo evitarse o iba implícito en la Revolución misma? Leone Grotti analiza el libro en Tempi:

Los derechos humanos llevan derecho a la guillotina

8 de junio de 1794. Toda la Europa cristiana se prepara para celebrar el día de Pentecostés según el calendario gregoriano, con excepción de un país: Francia. En París, de hecho, no es el 8 de junio ni el 1794, sino el 20 del mes de pradial del año 2, según el calendario revolucionario que data desde el 22 de septiembre de 1792, día de la proclamación de la República. La Revolución francesa, que había empezado en 1789, había llevado a la "hija predilecta" de la Iglesia a derrocar la monarquía y a guillotinar al rey Luis XVI, por lo que en ese momento no tenía la más mínima intención de celebrar la efusión del Espíritu Santo, que huele a Antiguo Régimen, sino al Ser Supremo.

La Revolución Francesa estableció un nuevo calendario y suprimió el cristiano, restaurado por Napoleón en 1806.

Se ha conseguido la descristianización del país: la religión católica ha sido abolida, se han cambiado las festividades (la Navidad se ha convertido en el "día del perro"), los nombres de las ciudades con referencias a santos han sido modificados, la expresión "gracias a Dios" ha sido sustituida (so pena de muerte) por "gracias a la Naturaleza", las iglesias han sido destruidas o convertidas en almacenes, a los sacerdotes se les ha obligado a renunciar a su fe y los refractarios han sido asesinados, los bienes de la Iglesia han pasado a pertenecer al pueblo y el Papa Pío VI ha tronado: "Hasta ahora hemos permanecido en silencio, por temor a irritar con la voz de la verdad a estos hombres desconsiderados", pero ahora ya no es posible porque "la Asamblea tiene como objetivo destruir la religión católica".

Quien guía el largo cortejo en la capital, desde las Tullerias al Campo de Marte, entre el pueblo en fiesta, no es el arzobispo de París, Jean-Baptiste Gobel, sino el Incorruptible, Maximilien de Robespierre. Por su parte Gobel, ferviente jacobino, tras haberse hecho elegir por sus colegas diputados (y no por el Papa) arzobispo de la capital, colgó los hábitos con un apasionado discurso público el 7 de noviembre de 1973: "Hoy que la revolución ya está en marcha y avanza, a grandes zancadas, hacia un objetivo glorioso, hoy que ya no hay ningún culto público y nacional con excepción del de la libertad y la santa igualdad, hoy yo renuncio a ejercer mis funciones de ministro del culto católico".

Sin embargo, a Robespierre no le gustaba el ateísmo. Imbuido de Ilustración, de la que era hijo, estaba convencido de que la religión y la moral católica debía ser sustituida por una nueva, "natural": la religión de la Razón. Por este motivo Robespierre, verdadero pontífice de la Revolución, vestido con un pomposo traje celeste adornado de plumas, siguiendo a la letra el bosquejo predispuesto por Jacques-Louis David (ciertamente un gran pintor, pero también el regicida, el adepto al Terror, el adulador de Robespierre, al que traicionará en la primera ocasión, y por último, el adulador de Napoleón), quema el 20 del mes de pradial la efigie del Ateísmo. Del humo surge la estatua de la Sabiduría, que con la mano indica al cielo, morada del Ser Supremo. Las trompetas resuenan, la muchedumbre en adoración entona el Himno al Ser Supremo y mientras el Incorruptible pronuncia un discurso interminable, no se da cuenta de que su vestimenta es ridícula, que el pueblo murmura y que los miembros de la Convención pronuncian, en voz baja, la palabra "dictador".

Robespierre no se da cuenta de que hasta el día anterior a la fiesta, el palco desde el que habla estaba ocupado por la guillotina, que para esa ocasión había sido trasladada a otro lugar; y no se imagina que al cabo de dos meses será su cabeza la que acabe en el tajo, y que también él sentirá ese "rápido soplo de aire fresco sobre la nuca" provocado por la caída de la afilada hoja. Mientras el sol tramonta en París, el Incorruptible no puede prever que la sombra que ya se extiende sobre Francia es la de Napoleón Bonaparte.

Robespierre y Saint Just, camino de la guillotina, cuadro de Alfred Mouillard.

Han pasado 230 años desde el inicio de la Revolución francesa, uno de los capítulos más discutidos, criticados y alabados de la historia mundial. Se ha dicho y escrito todo sobre los protagonistas y las comparsas de la madre de todas las revoluciones. La Revolución francesa ha salido del ámbito de la historia para entrar en el del mito. Después de que el gran novelista Victor Hugo, en 1841, en su discurso a la Academia francesa, definiera a la Convención como "un sujeto de contemplación espantoso pero sublime", con ocasión del bicentenario, en la Sorbona, el entonces presidente francés François Mitterrand reivindicó en 1989 "nuestra Revolución", añadiendo que "el proceso de la Revolución es, muy a menudo, la forma autorizada del proceso de la democracia".

"La moderación es un crimen"

En los libros de historia de Francia se lee que sin los Marat, Robespierre y Danton el país nunca habría tenido la Tercera República y el mundo no habría disfrutado de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (a partir de aquí, la Declaración). Y si realmente no se puede elogiar toda la Revolución, se debería por lo menos estar de acuerdo con el gran historiador François Furet según el cual, no sólo la interpretación marxista de la Revolución como fruto de la lucha de clases es errónea, sino que además hay que distinguir dos periodos opuestos: el primero (1789-1790), positivo y coronado por la Declaración, y el segundo, negativo, caracterizado por el Terror.

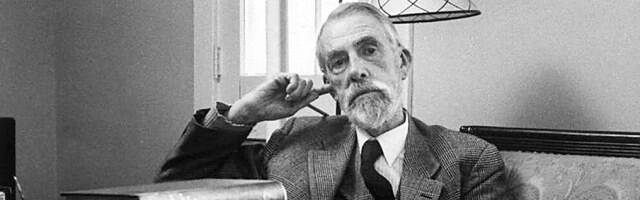

Claude Quétel, durante una entrevista radiofónica sobre su libro en RCJ.

En este contexto histórico e historiográfico se inserta la obra de Claude Quétel. El profesor universitario, especialista en la Segunda Guerra Mundial y el Antiguo Régimen, director honorario de investigación en el CNRS y director científico del Memorial de Caen, autor de una decena de volúmenes históricos, ha publicado en la editorial Tallandier Perrin Crois ou meurs! Histoire incorrecte de la Révolution Française [¡Cree o muere! Historia incorrecta de la Revolución francesa].

Más que "incorrecta", la historia que cuenta Quétel es blasfema, porque cuando un gran acontecimiento histórico se convierte en un ídolo, cualquier comentario que se haga sólo puede ser para hacer una peregrinación al santuario de la memoria o una guerra santa. Sin embargo, Quétel no ha escrito un panfleto, sino una verdadera cronología de la Revolución francesa, día a día, semana a semana, enriquecida con abundantes citas de los discursos pronunciados en la Asamblea nacional y por los artículos periodísticos de la época. Incluso el título de la obra explica a la perfección cuál es la intención del historiador: "¡Cree o muere!" es, de hecho, una expresión que utilizó el periodista Mallet du Pan el 17 de octubre de 1789 cuando escribió en el Mercure de France, uno de los periódicos más leídos de Francia: "La opinión pública impone hoy sus decisiones con el hierro o con la soga. '¡Cree o muere!': este es el anatema que pronuncian los espíritus ardientes, y lo hacen en nombre de la libertad. El camino de la moderación se tomará en vano entre tantos obstáculos, porque la moderación se ha convertido en un crimen".

Para Francia, que desde hace siglos presume de ser la "patria de los derechos humanos", la tesis de Quétel es tan simple cuanto inaceptable: la Revolución fue una orgía de sangre desde el principio y no mantuvo ninguna de sus promesas. No inventó los derechos del hombre, defendidos (aunque no con este nombre) desde los comienzos de los tiempos por el cristianismo; no fue la primera en ponerlos por escrito en la ensalzada Declaración del 26 de agosto de 1789, puesto que la Declaración de independencia americana ya los había proclamado en 1776. Y, sobre todo, no los aplicó ni durante sus diez años de vida convulsa y mortal, ni después.

El veneno de la Ilustración

Escribe Quétel en la introducción de su libro de más de 500 páginas: "¿Qué libertad? ¿Qué Igualdad? ¿Qué Fraternidad? ¿Cuándo entraron estos nobles principios en la realidad histórica? ¿A partir de cuándo la proclamación de los derechos del hombre lleva concretamente al respeto de los seres humanos como personas?". El objetivo de Quétel es, por consiguiente, sólo uno: "Descubrir la impostura y reconocer, por fin, que la Revolución francesa fue un episodio execrable de la historia de Francia, una locura mortífera e inútil, una guerra civil. Toda la Revolución fue un deslizamiento desde los primeros días de los Estados generales, hasta el punto de que para salvar a Francia de la anarquía fue necesaria una dictadura militar".

Según explica el historiador, los elementos que forman la mezcla esplosiva que llevó al estallido de la Revolución son tres: un rey incapaz de gobernar, Luis XVI; una sociedad francesa "bloqueada" de 26 millones de habitantes en la que la propiedad de la tierra no estaba en mano de quienes la cultivaban y el Tercer Estado, es decir, los nueve décimos de los franceses, no podía acceder a los beneficios reservados a la nobleza y al clero; y, por último, lo que Quétel llama "el veneno del filosofismo".

Con esta expresión el historiador se refiere a esa "parodia de la filosofía" que sueña con un mundo utópico en el que el Hombre, concebido siempre de "manera abstracta", guiado por la razón y libre de los dogmas de la moral y la religión, de la autoridad y de la tradición, pueda vivir sin desigualdades. Son las ideas de Voltaire, que en su Diccionario filosófico de 1764 escribe: "Todos los hombres serían necesariamente iguales si no tuvieran necesidades". Son las ideas de Jean-Jacques Rousseau, que en su Discurso sobre las ciencias y las artes de 1750 declara: "La primera fuente del mal es la desigualdad". Si no fuera corrompido por la sociedad, el hombre se parecería al "buen salvaje" de Rousseau y para volver a ese idílico estado de la naturaleza, el abad de Mably escribe en 1776 que es necesario "elegir entre la revolución y la esclavitud, no hay término medio". Se imprimen cientos de panfletos que se discuten en los clubs, en los salones, en los cafés literarios, en las logias masónicas y Luis XVI permite que se difunda este nuevo humanismo de las Luces fundado en el derecho natural, que entrevé una nueva felicidad para el hombre, el cual es, para Diderot, "el término único del que partir y hacia el que debe converger todo".

La farsa del 14 de julio de 1789

El "filosofismo" lleva adelante esa quimera de un Homo ideologicus, desencarnado, que vive en una sociedad totalmente edificada sobre los principios de Libertad, Igualdad y Soberanía del pueblo: "No se trata", resume Quétel, "de reformar la tradición inoculando la Razón, sino de reemplazar totalmente la primera con la segunda". Es este el "pensamiento único" que impregna los años que preceden a la Revolución francesa y que nadie puede cuestionar. Quien lo intenta, es tachado de "oscurantista y enemigo del progreso". Y a quien cree que la filosofía es demasiado abstracta para causar daños, he aquí la respuesta del historiador de la Revolución, Augustin Cochin, que vivió en el siglo XIX: "La cuestión no es sentir si un ideal es, en sí mismo, hermoso, verdadero, etc. Se convierte en infernal si está fuera de nuestro alcance, sobre todo cuando el deseo es que sea asumido como norma por el gobierno de los hombres y la organización de la sociedad". En estas palabras, comenta Quétel, "está contenida toda la historia de la Revolución francesa".

Procediendo de 'blasfemia' en 'blasfemia', lo único que hace Quétel es demostrar cómo la Revolución francesa no fue más que una caricatura de esos derechos "naturales, inalienables y sagrados del hombre" proclamados por la Asamblea nacional en 1789. El primer mito que hay que echar por tierra es la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, por los parisinos en revuelta; pero no para destruir un símbolo del Antiguo Régimen, sino para conseguir la pólvora necesaria para los fusiles que habían robado el día anterior. La prisión es una fortaleza inexpugnable, pero los soldados que la vigilan, para no matar a los rebeldes, les permiten conquistarla sin disparar. A pesar de esto, los guardias son hechos prisioneros, el gobernador de la Bastilla es linchado por la multitud, un cocinero le corta la cabeza y la iza sobre una estaca, exhibiéndola triunfante. Un comportamiento que en poco concuerda con el artículo 9 de la Declaración, que establece que "cada hombre se presume inocente".

El despotismo de la licencia

En ese "símbolo del absolutismo" que era la Bastilla los parisinos encuentran sólo a siete prisioneros, cuatro de los cuales escapan de inmediato. De los tres que quedan, dos son dementes por lo que los encierran en un hospital psiquiátrico. El último, culpable de incesto, huye para no ser encarcelado de nuevo. Comenta el doctor Rigby, inglés que estaba en París en ese momento: "La gente gritaba y lloraba", pero muchos, al ver el "espectáculo horrible y feroz" de las cabezas en picas, "horrorizados y hastiados, se fueron inmediatamente". No se atreven a protestar por temor a ser asesinados. Esta es la razón por la que Pierre-Victor Malouet, elegido a los Estados generales en la filas del Tercer Estado, comenta: "Para todo hombre imparcial, el terror empezó el 14 de julio". Poco importan los hechos, la toma de la Bastilla se convierte en un mito, porque es a partir de ese momento que "Francia es libre", por lo que todos intentan que su nombre estuviera en la lista de los Vencedores de la Bastilla. Entre estos "héroes" figura Rossignol, que en sus Memorias escribirá: "Seguí a la gente sin comprender nada" y criticará a otro Vencedor, Antoine Joseph Santerre, cuyo único mérito fue haber llevado hasta la Bastilla un carro lleno de estiércol: "En la lista habría que inscribir más bien a sus caballos".

Un periodista de la época, Jean-François Marmontel, ve en la demolición de la fortaleza un oscuro presagio: "El despotismo de la licencia es mil veces peor que el de la autoridad, y la gentuza desenfrenada es más cruel que los tiranos. No era necesario destruir la Bastilla, bastaba con depositar sus llaves en el santuario de las leyes". Pero no se necesitan leyes cuando se divide a los franceses en dos, tal como hará Robespierre: "El Pueblo a un lado, sus enemigos en el otro". La "justicia humana, pública e imparcial" de la Revolución, a pesar de que la mayor parte de sus "enemigos" fuera asesinada enseguida, hizo que se encerrara como prisioneros en las nuevas Bastillas a ocho mil personas.

Mientras los diputados de la Asamblea nacional agitan felices la Declaración, en Francia reina la anarquía: se asesina y roba por doquier. Sobre todo los panaderos, acusados de esconder el pan, que desaparece rápidamente de las panaderías, son ahorcados en las farolas. La gente deja de pagar impuestos y esto causa que las arcas públicas se vacíen, a pesar de lo que establece el artículo 13 de la Declaración, según el cual "para los gastos de la administración es indispensable una contribución común". Para engordar de nuevo las arcas se embargan los bienes de la Iglesia y de las personas que han sido guillotinadas (lo que da origen al dicho: "La guillotina acuña moneda"), aunque el artículo 17 establece solemnemente: "La propiedad es un derecho inviolable y sagrado".

La transparencia asesina la democracia

Mientras la violencia se intensifica en las calles, los primeros años de la Revolución son elogiados como el triunfo de la democracia. Pero los trabajos en la Asamblea nacional son de todo menos democráticos. La ley, según el artículo 6 de la Declaración, "es la expresión de la voluntad general" y así, en el nombre de la "transparencia, que es la salvaguardia del pueblo", en las tribunas se admite la participación popular. A cada sesión asisten miles de personas que aplauden "como si estuvieran en un teatro" los discursos de los diputados más radicales y silban a los más moderados, influyendo así en el debate. De este modo se quejaba Jean-Joseph Mounier, abogado y diputado favorable a la monarquía constitucional: "La mayor parte de los que un instante antes apoyaban mis ideas, me abandonaron inmediatamente". Antoine de Rivarol, periodista de origen italiano, recuerda: "Los diputados no tienen libertad de voto. Quien tiene ideas moderadas es silbado y recibe cartas amenazadoras. Los aplausos son sólo para los más violentos". Se constituye un comité encargado de recibir acusaciones anónimas y el resultado es que, debido al miedo, los más moderados "se callan" para no convertirse en "enemigos del pueblo". Y paciencia si, como establece el artículo 10 de la Declaración, "nadie debe ser molestado por sus opiniones". En esos días los jacobinos aún no habían empezado a reunirse, pero el terror ya se difundía por doquier, porque ya se había empezado a aplicar lo que Rousseau teorizaba en El contrato social: "Todo el que se niegue a obedecer la voluntad general, será sometido por todos los cuerpos sociales. Esto significa una única cosa: ¡obligarles a ser libres!".

"Los he exterminado a todos"

Entre los que están obligados a ser libres están los habitantes de la Vendée. De unas 600.000 víctimas de la Revolución (guerras incluidas), masacradas en el nombre de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, casi 250.000 eran los insurrectos de la Vandée en favor del rey y del culto católico. Hay quien habla de "genocidio", como Reynald Secher; quien sólo de "crímenes de masa planificados", como Jean-Clément Martin. Uno de los principales autores de la masacre, el general Westermann, hablaba así de ella, en público, en 1793: "La Vendée ya no existe, ciudadanos republicanos. Ha muerto bajo nuestra espada libre, con sus mujeres y sus hijos. Siguiendo nuestras órdenes, he aplastado a los niños bajos los cascos de los caballos y masacrado a las mujeres, que así ya no podrán tener hijos bandidos. No tengo ni siquiera que sentirme culpable por haber hecho prisioneros, ya que los he exterminado a todos". Otras regiones en las que se "exportó la Revolución" no tuvieron mejor fortuna.

Julio Verne ensalzó en su novela El conde de Chanteleine, hasta hace muy poco prácticamente desconocida, la resistencia popular ante la represión antimonárquica y anticatólica contra la región de la Vandée. Pincha aquí para adquirir ahora la novela y también pincha aquí para saber más sobre ese genocidio revolucionario.

Ningún artículo de la Declaración fue tan maltratado como el que debía garantizar el derecho del acusado a un juicio justo. En la época del Terror, bastaba una habladuría para ser condenado por el Tribunal revolucionario y guillotinado ante una multitud de 200.000 personas que, ante cada cabeza que saltaba tras ser cortada, gritaba entusiasmada: "¡Viva la República!". Las acusaciones no tenía que ser demostradas ("¿Para qué sirven los testigos?", se preguntaba impaciente en 1793 el Torquemada humanitario, Antoine Quentin Fouqier-Tinville). En 1794, el Tribunal revolucionario abolió los testigos, los abogados, los interrogatorios y los procesos que duraban más de tres días porque "la lentitud es un crimen, la formalidad un peligro público"; además, no se trata de "castigar a los enemigos de la patria, sino de ¡aniquilarlos!". Ni Stalin o Hitler lo hubieran expresado mejor.

La guillotina hace de telón de fondo a la Revolución a partir de 1792; es imposible decir cuántos miles de personas perdieron la cabeza (33 al día de media sólo en París) por haber apoyado la monarquía, o por haber hablado mal de Robespierre, o por haber celebrado misa, o por haber comido ese rarísimo pan blanco. Carros cargados de decenas de "enemigos del pueblo" llegaban cada día al patíbulo, como explicaba una viñeta que estaba de moda en 1793: "¿Hay guillotina hoy?", pregunta un sans-culotte. "Sí, porque siempre hay traidores", responde el otro.

No se puede interrumpir la justicia

Obviamente, se guillotina "en nombre de la Fraternidad" y no se hace ninguna excepción, ni siguiera para el inventor de la química moderna, el gran Lavoisier, que en 1794 pidió que se pospusiera su ejecución quince días para poder terminar un experimento. "La República no necesita químicos: el curso de la justicia no puede ser interrumpido", fue la respuesta que recibió. Entonces el "descarrilamiento" de la Revolución estaba llegando a su culmen, Robespierre había puesto al Terror en "el orden del día" y diputados de la Convención como Jean-Baptiste Carrier pronunciaban discursos de este tipo: "Es por un principio de humanidad por lo que purgo la tierra de la libertad de estos monstruos".

Antoine Lavoisier, uno de los más grandes químicos de la Historia, víctima de la Revolución Francesa. En el cuadro de Jacques-Louis David (1748-1825) aparece junto con su esposa.

Muchos condenados dan prueba de gran valor en el último momento. Es memorable la profecía de Marc David Lasource, guillotinado porque era girondino: "Muero el día en el que el pueblo ha perdido la razón; vosotros moriréis el día en que la recupere". Inolvidables las palabras de Manon Roland: "Libertad, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre!". Esclarecedoras también las palabras de otro girondino, Vergniaud: "La Revolución es como Saturno: devora a todos sus hijos". Como demostración de esto, también el fiscal acusador del Tribunal, Fouqier-Tinville, acabará siendo guillotinado en 1795 después de haber escrito: "No soy yo el que debería ser traído aquí. No tengo nada de que arrepentirme: siempre he seguido lo que dictaba la ley".

Destruirlo todo para volver a crearlo todo

Fouqier-Tinville tenía razón en lamentarse. La Revolución francesa fue llevada a cabo en nombre de la ley. Para hacer triunfar los ideales justos y luminosos se sucedieron los golpes de Estados y el hombre, reemplazado por el Hombre como en todos los totalitarismos, fue arrancado de sus raíces, empezando por el cristianismo. Escribe el historiador Jean de Viguerie: "En resumen, la Revolución toma plena conciencia de su incompatibilidad con el catolicismo y se da cuenta de su naturaleza anticristiana".

La Revolución francesa fue totalitaria desde sus inicios, aunque se necesitaron unos años para llevar a cabo el Terror de manera sistemática. Esto fue sólo la consecuencia de premisas muy evidentes, bien expuestas ya en 1789 por el diputado masón Jean-Paul Rabaut: "Es necesario cambiar las formas del pueblo para cambiar sus ideas; cambiar sus leyes para cambiar sus costumbres y destruirlo todo; sí, destruirlo todo para volver a crearlo todo". Francia, por tanto, no puede sentirse orgullosa de "nuestra Revolución"; y si la Nación no se disolvió a causa de su locura fue tal vez porque se escucharon las últimas palabras del rey Luis XVI en el patíbulo: "Muero inocente. Perdono a los artífices de mi muerte y le pido a Dios que la sangre que vosotros derramáis no recaiga nunca sobre Francia".

Traducción de Elena Faccia Serrano.