Este 6 de agosto se cumple el 75 aniversario de la bomba atómica en esta ciudad japonesa

Arrupe, testigo y superviviente de Hiroshima: así lo vivió y creó el primer hospital de campaña

A las dos de la madrugada del 6 de agosto de 1945, el coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Paul W. Tibbets hizo las últimas comprobaciones antes de despegar. Su avión era un B-29-45-MO, y esta era su primera misión. El día anterior lo había bautizado con el nombre de su madre, Enola Gay, por el que ha pasado a la Historia. El temible bombardero despegó de la base aérea de la isla de Tinian, en el archipiélago de las Marianas, que fue posesión española hasta 1899. La carga que transportaba era la más mortal hasta entonces concebida por el ser humano: la Little Boy, la primera bomba atómica que se iba a lanzar sobre una población, apenas tres semanas después del primer ensayo nuclear en el desierto de Alamogordo (Nuevo México).

El coronel Tibbets cumplía una orden directa del presidente de los Estados Unidos, el demócrata Harry S. Truman, que aprobó el apocalíptico plan en lo que pensaban era la manera más rápida y menos lesiva para terminar con la Segunda Guerra Mundial.

A las 8:15 de la mañana este Mercurio del Armagedón soltó su carga de muerte sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. La bomba explotó a 600 metros de altura, la temperatura alcanzó el millón de grados, los muertos directos se calcula fueron unos 70.000. La explosión cortó la vida de cuajo, el silencio de adueñó de todo Japón y el eco de su vacío alcanzó los confines de la Tierra. Toda la humanidad contempló una forma de muerte que arrebataba la vida de una manera hasta entonces desconocida.

Icónica imagen de los primeros tiempos de Arrupe en Japón con el Monte Fuji al fondo. Este volcán es mito para los japoneses y símbolo para el país.

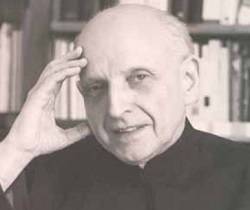

Entre los supervivientes estaba un sacerdote, un jesuita español que vivió la explosión con sus propios ojos desde el noviciado que dirigía en las afueras de Hiroshima. Era Pedro Arrupe, el que con los años fue Superior General de la Compañía de Jesús, el vigésimo octavo sucesor de Ignacio de Loyola, y que hoy marcha camino de los altares una vez iniciado el necesario proceso de beatificación.

El padre Arrupe es uno de los religiosos “recientes” más citados, pero también de los más desconocidos, y a pesar de que cuenta con una extraordinaria biografía escrita por el jesuita Pedro Miguel Lamet, Arrupe. Una explosión en la Iglesia (publicada en 1994 y con numerosas reediciones), a la que recientemente se le ha unido otro título, Arrupe. Audacia, amor y fuerza, obra del joven jesuita Enric Puiggròs, que de una manera mucho más breve y dinámica, pero no exenta de rigor, acerca al lector a la figura de Arrupe con la serenidad que aporta el paso de los años.

Pedro Arrupe

Pedro Arrupe nació en la localidad vizcaína de Munguía, en las afueras de Bilbao, el 14 de noviembre de 1907. Hijo de una familia católica de recias costumbres, estudió con los escolapios en Bilbao, religiosos que le ayudaron a labrar la sólida formación humanística con la que inició sus estudios de Medicina en la Facultad de San Carlos de Madrid. Entre sus compañeros de clase estaban el futuro premio nobel Severo Ochoa, y entre sus profesores el que años después fue presidente de Gobierno de la Segunda República, el doctor Negrín.

Impactado por la muerte de su padre, peregrinó con sus hermanas al santuario de Lourdes, donde de la mano de María explotó su vocación sacerdotal. Su llamada a la Compañía de Jesús se había ido cincelando desde sus años de Bachillerato, a partir de su incorporación a la Congregación Mariana de los “Kostkas”.

Arrupe dedicó sus primeros dieciocho meses a aprender nociones básicas del idioma y la cultura japonesas. En 1941 fue nombrado párroco de Yamaguchi, localidad que había conocido a Cristo de la mano de san Francisco Javier.

Jesuita como Ignacio

Arrupe ingresó en el noviciado de la Compañía el 15 de enero de 1927, y después de los necesarios primeros pasos fue enviado a estudiar Filosofía al monasterio de Oña (Burgos). La convulsa y anticlerical Segunda República agitó su hasta entonces tranquila formación. La disolución de la Compañía en España le obligó a completar sus estudios en Europa, primero en Marnaffe (Bélgica) y luego en Valkenurg (Alemania). Ordenado sacerdote el 30 de julio de 1936 (celebró su primera misa el día de san Ignacio), su gran deseo era misionar en Japón emulando a su admirado san Francisco Javier. Sus superiores, a pesar de que reconocían su arrojo, le enviaron a los Estados Unidos para aprovechar su formación universitaria especializándolo en moral médica. Después de hacer la Tercera Probación en Cleveland, el 6 de junio de 1938 ¡¡¡por fin!!! el provincial le comunicó la noticia que tanto tiempo lleva esperando: se iba a Japón.

El propio Arrupe relata la manera en la que entendía y aceptaba su misión en Japón, en la que el hilo imperante no era un capricho personal sino la aceptación de la voluntad de Dios: "Mi único motivo misionero fue la voluntad de Dios. Sentía que me llamaba al Japón y por eso quería ir allí. Tengo el convencimiento íntimo de que el conocido juego de palabras: “cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa”, podía modificarse un poco para dejarlo así: cada hombre en su sitio y un sitio para cada hombre" (Lamet, p. 123).

Y finalmente llegó el día más esperado, ese en el que pudo pisar las lejanas tierras en las que nace el Sol. "¡Dios mío! ¡Qué emoción la que sentí entonces! Con un vigor que me ahogaba, se volcó sobre aquel instante de vida el peso de mis diez años de ilusiones y deseos. Sí, ¡diez años pidiendo venir al Japón, y al fin anclado entre sus costas! Sentí la debilidad terrible de las grandes emociones y lloré" (Lamet, p. 131).

Proceso de inculturación

Su primer destino fue la casa de formación que la Compañía tenía en Nagatsuka, en las afueras de Hiroshima, donde pasó una especie de encierro de año y medio en el que tuvo sus primeros contactos con las gentes y culturas japonesas, pero sobre todo su imprescindible aproximación a la lengua y escritura japonesas (con el paso de los años llegó a tener un dominio bastante completo, que le llevó a traducir al japonés la obra del más universal de los místicos, san Juan de la Cruz, como recientemente nos ha recordado el benemérito carmelita José Vicente Rodríguez). Muchos años después, siendo ya General, dispuso ‒por practicidad‒ que los misioneros jesuitas recibiesen la necesaria formación antes de viajar a su destino.

En 1941 recibió su ansiado primer destino: párroco en la localidad de Yamaguchi, donde había predicado el mismísimo Francisco Javier. Allí tuvo su primer contacto directo con la misión a pie de calle, y allí vivió de primera mano la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Su condición de extranjero, y sobre todo de misionero católico, hizo que la policía política le investigase muy de cerca. El acoso fue constante, y hasta estuvo un mes encarcelado acusado de ser espía. Una vez recobrada la libertad continuó su trabajo con su incipiente comunidad parroquial, que terminó cuando sus superiores consideraron que la manera en la que se había aproximado a la cultura japonesa le convertía en el religioso ideal para dirigir el noviciado de la Compañía en Japón, lo que le llevó de regreso a Nagatsuka-Hiroshima.

Enric Puiggròs recuerda que "los antiguos jesuitas que tuvieron a Arrupe como maestro relatan lo que les marcó de su Maestro. Por un lado hablan de una gran personalidad, admirable en muchas facetas, y después subrayan la gran profundidad espiritual que tenía" (Puiggròs, p. 32).

La explosión…

Arrupe llevaba tres años como maestro de novicios cuando la apocalíptica historia se cruzó en su vida. "Todos los días venía un B-29, que venía a inspeccionar probablemente Hiroshima […] Sonó una alarma pero ninguno se movió ni dio importancia, porque estábamos constantemente bajo ese tipo de avisos. Pero de repente, a las 8:10 en punto tuvo lugar esa explosión, a unos 500 metros de altura y la impresión mía ‒estaba en casa, con otro padre en mi habitación‒ fue de una luz muy fuerte…" (Puiggròs, pp. 36-37).

Ese momento, fundamental en su vida y trascendental en la historia de la humanidad, fue en el que Arrupe hizo realidad todo aquello para lo que se había formado: la decisión de su entrega a Dios que le llevó a volcarse en todos los necesitados. "Entonces fue cuando el padre Arrupe decidió acudir a la capilla. Una de sus paredes había saltado hecha añicos. En medio de aquella oscuridad, Pedro pidió Luz. Fue un instante eterno que marcaría el ecuador de su vida: antes de la bomba y después de la bomba. Los relojes de Hiroshima estaban parados. Pero Pedro contemplo un tiempo sin tiempo más arriba, más allá de los acontecimientos humanos" (Lamet, p. 206).

Arrupe, ante todo hombre de Dios, pidió Luz al Señor, y de ahí floreció el médico que llevaba dentro. El Espíritu le dio toda la fuerza que necesitaba para transformar el noviciado en hospital de campaña. Poco a poco empezaron a llegar los primeros heridos. Sus cuerpos presentaban lesiones hasta entonces nunca vistas, en unos casos con profundas quemaduras, en otros con apenas señales exteriores pero totalmente destrozados por dentro. Vivían sin ya tener vida. Arrupe les procuraba el consuelo; su ciencia médica no le explicaba lo que había ocurrido, su vida en la fe le llevaba a prepararlos de la mejor manera para el inminente abrazo con el Padre.

Dos años después de la bomba atómica, Arrupe testificó ante una comisión de periodistas estadounidenses sobre cómo fue la explosión (2-VIII-1947).

Testigo del holocausto nuclear

Arrupe vio con sus propios ojos el Apocalipsis, sintió la muerte del hermano de una manera que hasta entonces nadie había conocido, y todo ello le convirtió en la voz que por todo el Mundo fue mostrando los horrores del holocausto nuclear. Permaneció en Japón los quince años siguientes, pero en todo este tiempo no paró de viajar por los cinco continentes para contar lo que había visto y vivido de primera mano. También para recaudar fondos para reconstruir una sociedad que estaba derrotada en todos los sentidos. Sus viajes fueron muchos, las conferencias y charlas que protagonizó incontables, pero todas con un mismo argumento: la Luz de Cristo siempre brilla más que la deflagración de la muerte.

En marzo de 1954 fue elegido provincial del Japón, sus hermanos querían que asentara todavía más la misión en las lejanas tierras del Oriente. Fueron diez años de duro y agotador trabajo, en los que cada día asumía nuevas tareas sin dejar ninguna de las anteriores; sus viajes, que ya eran muchos, se multiplicaron. Allí donde había una casa de la Compañía, Arrupe ofrecía su testimonio.

Tras diez años en el cargo Arrupe se sentía agotado. Pensaba que no podía más y pidió ser relevado como provincial, y en cierto sentido lo fue, pero no de la manera que él pensaba. El fallecimiento del entonces Superior General, el belga Jean-Baptiste Janssens, trastocó todos sus planes. Como provincial del Japón tenía que participar en la 31 Congregación General. El cónclave jesuítico, prácticamente coincidente con la clausura del Concilio Vaticano II, se vio agitado por las duras e inquietantes palabras que san Pablo VI dirigió a los congregantes. La Compañía no era ajena a las tormentas que agitaban la Iglesia, y fue entonces cuando la Providencia hizo que el timón recayese en las manos de Pedro Arrupe, el mismo jesuita español, vasco como Ignacio, que había sido testigo presencial del momento más atroz de la historia de la humanidad.

Fotos tomadas de: Enric Puiggròs, SJ. Arrupe. Audacia, amor y fuerza. Xerión. Aranjuez, 2020.