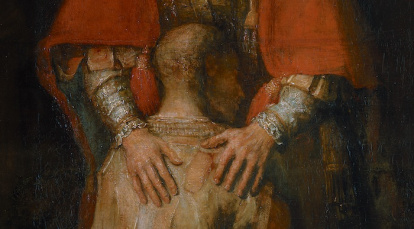

Dios no es un faraón: la ternura desarmada

Prosigue su camino el Adviento y deseo seguir con las homilías de Maurice Zundel para este tiempo litúrgico. En esta ocasión he traducido para nuestros lectores la homilía que Zundel pronunció en Lausanne (Suiza) el 9 de diciembre de 1962, el segundo domingo de adviento.

Pocos comentarios se pueden hacer, pero personalmente me quedo con dos ideas: Dios no sólo es el Padre, como aprendemos cuando empezamos este camino, sino que también es como una madre, es una "ternura desarmada" que a pesar de nuestro pecado, nuestro rechazo, nuestro sentirnos no adecuados –porque, heridos, le traicionamos una vez tras otra– "cree siempre en el hombre".

Homilía de Maurice Zundel el 9 de diciembre de 1962

El Evangelio de hoy para el segundo Domingo de Adviento sitúa en la escena a Juan Bautista. Juan está en prisión y envía unos mensajeros a Jesús para plantearle esta extraña pregunta: «¿Eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro?».

Jesús les recuerda todos los prodigios que ha realizado: «Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos están curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, la Buena Nueva es anunciada a los pobres. ¡Bienaventurado el que no se escandaliza de mí!».

En cuanto los mensajeros de Juan Bautista se fueron, Jesús lo elogió y lo situó por encima de todos los otros profetas, declarando que de los hijos nacidos de mujer hasta ahora, nadie es más grande que él. Y sin embargo, una pequeña frase que tiene un alcance considerable atrae nuestra atención: «En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que él» (Mateo 11, 11).

Es necesario recordar esta frase, porque finaliza el equilibrio de esta presentación. Si Juan Bautista es el más grande de los profetas, en el sentido que él alcanza el objetivo, entonces los que son fieles a Jesucristo, los que pertenecen a la Iglesia, los que tienen la alegría de vivir bajo el resplandor de su luz y de su presencia, tienen tal privilegio que, en relación a ellos, Juan Bautista sigue siendo un lejano precursor, por lo que el más pequeño de los fieles es más grande que él.

Esto quiere decir que nosotros, por Jesucristo, hemos entrado en un universo enteramente nuevo. Y esto es precisamente lo que nos conmueve de un modo particular hoy, el saber que a pesar de que Juan Bautista sea tan grande, tan santo, entregando su vida al morir mártir, no haya entendido el Espíritu de Jesucristo.

Él había anunciado, como todos los profetas, el día de Dios como un día de cólera: Dios vendrá, purificará sus dominios, es decir, purificará a su pueblo. Él hará un recorte drástico, ejercerá una justicia implacable, destruirá a todos los pecadores que son verdaderos enemigos y serán sólo los fieles, cuidadosamente cribados, los que participarán de sus promesas.

Y es por esto por lo que Juan Bautista se asombra de que Jesús no emplee estos métodos de violencia. Se asombra de que Jesús se adapte, de que no haga, aparentemente, nada sensacional y que este juicio que él había anunciado no esté aún al principio de su realización.

Es precisamente por esto que Juan Bautista, en el orden del pensamiento, en el orden de las concepciones religiosas, está aún lejos del más pequeño de los fieles de Jesucristo que sabe que la grandeza de Dios no es castigar y golpear, sino amar y salvar.

Es en este punto que tenemos, precisamente, que concienciarnos sobre toda la novedad de Jesucristo. En el fondo, hasta Jesucristo y fuera de Jesucristo, siempre se ha representado a Dios como un faraón: es un rey, una potencia, una dominación, es una fuerza capaz de vencernos. Y cuando los profetas de Israel se encuentran frente a Dios o ante una manifestación de Dios, el terror les invade porque Dios es el que hace morir.

Desgraciadamente, muchos cristianos siguen esta idea e imaginan que para llevar a las personas a Dios es necesario evocar los terrores de la muerte. El Espíritu de Jesucristo no está aquí. Justamente. Y esto hace que nos demos cuenta de que en esta oposición que Jesús establece entre el orden al que aún pertenece Juan Bautista y el orden nuevo que Él inaugura hay una distancia infinita.

Y esta distancia infinita es que, precisamente en Jesús, Dios se revela no como el poder que fulmina, arrasa, aplasta, domina y hace de nosotros esclavos y sujetos, sino que se revela como amor. Dios sólo puede amar como el amor, frágil, como el amor, desarmado. Mientras Juan anuncia el tiempo de la cólera, Jesús anuncia el advenimiento de la generosidad y del amor.

El verdadero juicio está en el Lavatorio de los pies, cuando Jesús está de rodillas ante sus discípulos en los que quiere suscitar, en sus corazones, el Reino de Dios en el que ellos se convertirán: este es el rostro del verdadero Dios. El verdadero Dios es como una madre, es más que una madre, pues Dios es más madre que todas las madres. ¡Y Dios espera, como hace una madre, espera sufriendo, donándose, identificándose con nosotros! Espera que madure en nosotros esta luz, espera que surja en nosotros este amor. Espera que nos convirtamos, por un movimiento espontáneo de nuestro ser, en ese Reino de Dios, es decir, en esta vida transparente de su vida, esta vida iluminada toda ella por su amor y que seamos capaces de transmitirlo.

Esta es una concepción de Dios talmente nueva que hay que elegir obligatoriamente entre la una o la otra, pues son incompatibles entre sí. Y nuestro Señor es tan consciente de ello que no duda, después de haber elogiado como el más grande a Juan Bautista, en declarar que «el más pequeño en el nuevo reino es más grande que él».

Y este tiempo de Adviento es tan rico y conmovedor precisamente porque nos orienta hacia el gran descubrimiento de la infancia de Dios.

Sabéis que uno de los poetas más grandes de todos los tiempos, Paul Claudel, se convirtió el día de Navidad de 1886. Entró en la Iglesia de Notre Dame de París incrédulo, devorado por el hastío, intentando matar este hastío con algunas emociones estéticas cuando de repente oyó las Vísperas de Navidad y a través de las Vísperas de Navidad descubrió «la infancia eterna y la inocencia desgarradora de Dios». Y es precisamente porque Dios le habló de repente, como una infancia frágil y desarmada, que salió de Notre Dame –ya para siempre–, salió creyendo, creyendo, invadido por esta presencia de Dios que iluminó toda su vida, que fue un largo testimonio apasionado, rendido a esta presencia de Dios que le había vencido por su propia fragilidad.

Os acordáis de que el Padre Pío, a un joven italiano que le declaraba que le habían arrastrado a verle unos amigos, pero que él no creía en Dios, os acordáis que el Padre Pío le respondió: «Si usted no cree en Dios, no importa: Dios sí cree en usted».

Dios cree en vosotros, sí, este es precisamente el giro de 180 grados del Evangelio. El Evangelio confía a Dios en vuestras manos. Es la vida de Dios la que nos es confiada porque Dios, a partir de ahora, a través del rostro de Jesucristo, ya no es un Dios-faraón, ya no es un rey, un dominador, un maestro; ya no es un poder que puede fulminarnos. Ya no es alguien que nos espera en los terrores de la muerte. Es una madre, es un corazón, es una ternura desarmada que nos espera en lo más profundo de nosotros mismos, que se abandona en nuestra manos, que se confía a nuestro amor y que sólo pide nuestra generosidad.

Dios cree en nosotros y si nosotros no le amamos, si no le amamos, pues bien, la consecuencia será la Cruz, la Cruz en la que será crucificado por la eternidad en las almas si éstas rechazan amarlo por la eternidad. Una madre no puede hacer otra cosa, si es una verdadera madre, más que vivir la vida de su hijo.

¿Y por qué no? ¿Vosotros no os imagináis, no podéis pensar que si una madre humana es capaz de un amor que llega hasta ese punto, si ella puede verdaderamente cargar con la vergüenza de su hijo encarcelado, asesino, ahorcado o guillotinado, si ella puede acompañarlo hasta el extremo de la deshonra y seguir amándole, si dejara de amarle, quien le amaría? No podéis imaginar que Dios pueda ser menos madre que esta madre porque es Él quien ha hecho el corazón de las madres con un rayo del suyo propio.

Está claro, entonces, que por el Evangelio nosotros accedemos al Dios verdadero, vivo y auténtico, que superamos a los profetas porque justamente por Jesucristo aprendemos a reconocer a Dios-madre, al Dios que es un corazón, que es amor, al Dios que es confiado en nuestras manos, al Dios que cree en nosotros.

Es absolutamente necesario que entremos en esta perspectiva. Si tanta gente se aleja de Dios, no es de Dios del que se alejan, sino de un falso Dios del que hemos hecho una espantosa caricatura, de ese Dios faraón que a partir de ahora es impensable e imposible para la humanidad que ha recibido el mensaje de Jesucristo.

Deseamos, por lo tanto, partir de esta oposición que Jesús establece entre Juan Bautista y Él mismo, queremos avanzar hacia el misterio de la Navidad, ir al encuentro de la infancia divina para aprender, precisamente, que Dios es un amor frágil y desarmado, que se abre a nosotros, que cree en nosotros, que cuenta sobre nuestra generosidad y que nos ennoblece con esta confianza infinita que tiene en nosotros, porque a los ojos mismos de un apóstol tan exigente como el Padre Pío, incluso para quien no cree en Dios, hay un final magnífico, eterno, porque a pesar de todo Dios cree en el hombre.

Helena Faccia Serrano

elrostrodelresucitado@gmail.com