La semana pasada se estrenó la película NACIMIENTO sobre san Andrés Kim, primer sacerdote coreano

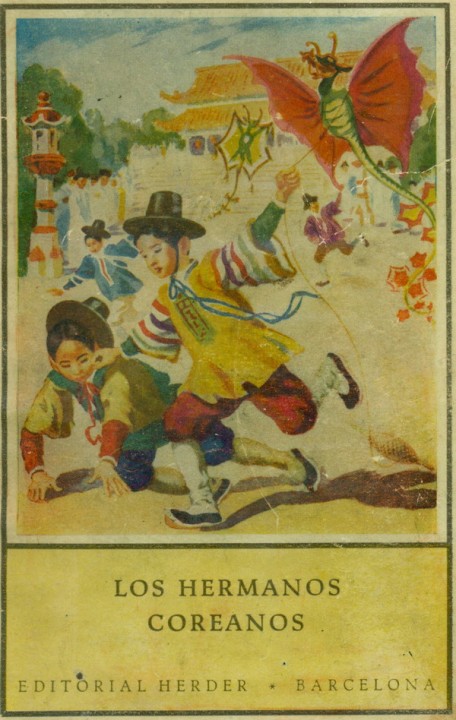

Los hermanos coreanos. Combate y corona (2 y fin)

Segunda parte del último capítulo Y FIN de la obra “Los hermanos coreanos” del Padre José Spillmann de la Compañía de Jesús.

El día 7 de septiembre de 1791 fue testigo de la constancia y fidelidad de los dos nobles hermanos. Poco después de amanecer, fueron conducidos desde la cárcel a una sala del edificio del tribunal, adyacente al de la prisión. Por fortuna, cuando salieron, todavía no se había despertado La-men, y pudieron dirigir unas breves palabras de despedida a sus compañeros de cárcel y encomendarse a sus oraciones.

Les esperaba un enviado del rey. Era aquel personaje un hombre benigno y compasivo. Cuando llegaron los dos hermanos a su presencia, se quedó como aterrado, al verlos tan pálidos y extenuados, siendo así que pocas semanas antes era la viva imagen de la juventud floreciente.

-¡Es posible -dijo, levantando las manos- que os halléis en tal estado, que casi no podéis poneros de pie y que parecéis ancianos, vosotros que apenas tenéis veinte años y que erais los más apuestos y vigorosos entre los jóvenes de la nobleza!

-Noble Pa-tse, el aire que hemos respirado esta semana no era el mejor, ni el sustento que hemos recibido el más abundante -respondió Pablo sonriéndose.

-Con todo, ahora vuestros miembros sanos y bien formados serán dilacerados y atormentados y vuestra cabeza separada del tronco, si el rey no os otorga a última hora el perdón -añadió el cortesano-. Bien habéis de admiraros: el crimen incomprensible que habéis cometido quemando las tablas de vuestros antepasados no os será imputado, si por lo menos ahora renunciáis a vuestra religión.

-Os damos las gracias, noble Pa-tse, y por conducto vuestro a nuestro soberano; pero no podemos aceptar la condición que nos impone –respondió Pablo con firmeza y serenidad.

-Ofreced siquiera una sola vez ante la estatua de Buda algunas hojas de papel de oro aunque luego juzguéis de él y de su doctrina lo que queráis.

-Antes preferimos los tormentos y la muerte -respondió Jacobo.

-¡Desdichados! ¿Es esta vuestra resolución definitiva? ¿De este modo rechazáis la gracia que se os ofrece? ¡Venid, noble Kim, y ayudadme a traer a la razón a estos insensatos!

Y diciendo estas palabras, abrió una puerta lateral, por donde el anciano Kim penetró en la estancia para intentar con súplicas, promesas y amenazas conmover la firmeza de sus sobrinos. Pero todo fue en vano, pues no lograron quebrantar su fidelidad.

-No sabes, tío, la desgracia que viene sobre nosotros si accedemos a tus deseos. ¿Cómo quieres que renunciemos a la corona celestial que vemos brillar en el cielo, y que por no padecer breves tormentos seamos atormentados con penas infinitas en el infierno? No, no es posible acceder a tus instancias -dijeron ambos hermanos.

Todavía insistía Kim una y otra vez, cuando llegaron los ministros del tribunal para conducir a los jóvenes al juicio.

-Vamos, hermano, vamos a obtener el triunfo.

Y ambos hermanos se dirigieron cogidos de la mano y rodeados de soldados a la sala del tribunal. Kim y el cortesano les siguieron, dando muestras de gran aflicción.

Era tanta la multitud ansiosa de presenciar el juicio, que los ministros a duras penas pudieron subir con las dos víctimas al tablado donde había sido interrogado Tomás King hacía seis años. El partido de los bonzos saludó con burlas e injurias a los acusados: pero cuando la multitud vio la tranquila alegría que brillaba en el rostro de los dos nobles jóvenes, impuso silencio a aquellas crueles expansiones y escuchó con grande atención el juicio. Después del interrogatorio acostumbrado mandó el juez a los dos hermanos que renunciaran a la secta extranjera y aceptaran de nuevo la religión de Buda. De este modo, añadió, el rey, teniendo en cuenta la inexperiencia de los jóvenes, acudiría a su misericordia y otorgaría el perdón en vez de cumplir con la justicia; pero en caso contrario morirían ignominiosamente después de padecer crueles tormentos.

Nadie separaba la vista de los dos hermanos.

Entonces Pablo dijo con voz clara:

-Doy gracias al rey por su bondad. Dios se la recompensará. Pero la vida terrena que nos ofrece, no puedo aceptarla a cambio de la vida eterna.

-Y yo pienso lo mismo que mi hermano -añadió Jacobo-. Podrás atormentarnos y quitarnos la vida, pero nuestra alma inmortal no podrás tocarla.

La multitud sintió viva conmoción. Cuando se restableció el silencio, mandó el juez llamar a los verdugos, los cuales llegaron prontamente, trayendo una pesada vara de encina con que desgarrar a fuerza de golpes las plantas de los pies de los jóvenes. Pero antes que descargaran el primer golpe, gritó Pa-tse:

-¡Deteneos, en nombre del rey! Singularmente compadecido de la juventud de ambos criminales, que han sido hechizados por los demonios de Occidente, y en consideración a la nobleza de su familia, el rey no quiere que sean atormentados y les hace la gracia de darles la muerte por medio de la espada.

-No hay, pues, nada que hacer -dijo el juez-. Verdugo, conducid a los dos hermanos Yn y Kuan a la plaza mayor y cortadles allí la cabeza. Escribano, escribe el juicio.

El escribano escribió en unas pocas pinceladas con colores rojos sobre un cartel negro, que los hermanos Yn y Kuan, por su tenacidad en seguir la diabólica religión de Occidente, eran condenados a la pena capital. Este cartel fue llevado en alto delante de los dos jóvenes cuando después de breves momentos eran conducidos entre soldados a la gran plaza real.

-Aquí está escrito que morimos por nuestra religión cristiana -dijo Pablo en voz baja a su hermano.

-Sí, morimos por Aquel que ha dado su vida por nosotros -respondió Jacobo-.

Ambos hermanos, dándose la mano, se dirigieron valerosamente a la plaza real entre soldados, y cargados con pesadas cadenas, a través de la multitud que llenaba las calles.

-¡Qué contentos van a la muerte!, -oyeron que decía uno de los espectadores a su vecino-. Algo de bueno debe de haber en esa secta extranjera, pues la muerte es la gran piedra de toque; y yo dudo que ni siquiera uno de nuestros bonzos diera la vida por su religión.

-¿Oyes lo que dice este hombre?, -preguntó Pablo a su hermano-. Oremos para que nuestra muerte contribuya a la conversión de nuestro pueblo.

-Y también a la del pobre Pedro -añadió Jacobo.

Así llegaron orando en voz baja a la gran plaza. Allí fue leída en alta voz la sentencia y colocada luego en lo alto de un elevado poste. El mandarín, que iba a caballo al frente de la comitiva, mandó a ambos hermanos que se arrodillaran delante de la sentencia. Después de abrazarse por última vez, obedecieron. Mientras oraban en voz alta y sus labios pronunciaban los dulcísimos nombres de Jesús y de María, se había colocado un verdugo detrás de cada uno de los jóvenes. A una seña del mandarín, se vieron por un momento brillar los sables a los rayos del sol, y los dos mártires cayeron bañados en su propia sangre, mientras sus almas subían al cielo adornadas con la corona del vencedor.

El rey se sintió profundamente conmovido cuando supo la heroica muerte de los dos hermanos. Arrepentido de haber consentido que fuesen condenados, mandó que ya no fuese llevado a juicio ningún cristiano. Más los demás que habían sido presos, siguieron en la cárcel por espacio de dos años. Por entonces no pudo el sacerdote chino entrar en Corea, pero consiguió su deseo el año 1794. El número de cristianos era ya de algunos millares, habiendo contribuido no poco a este crecimiento la heroica muerte de ambos hermanos. Muchos de los que por temor habían apostatado, hicieron penitencia, entre ellos Pedro.

Cuando Pío VI, en medio de los horrores de la Revolución Francesa, tuvo noticia de los combates y victoria de la fe católica en Corea, antes que ningún misionero pisara el suelo de ese país, derramó lágrimas de alegría. Sírvanos también a nosotros este ejemplo de celestial consuelo y de estímulo para confesar con firmeza y contento nuestra santa fe católica.